“野荸荠”百年香甜 一抹乡愁

讲解者:阮若琳

说起南浔古镇的味道,无论是在外游子还是慕名而来的游客,都会寻访到东大街26号野荸荠茶食店,尝一口桔红糕,清甜软糯、桔香满溢……

今天我要带大家走进这家茶食店,翻开一本本档案史料,揭开“野荸荠”糕点味道百年不变的秘密。

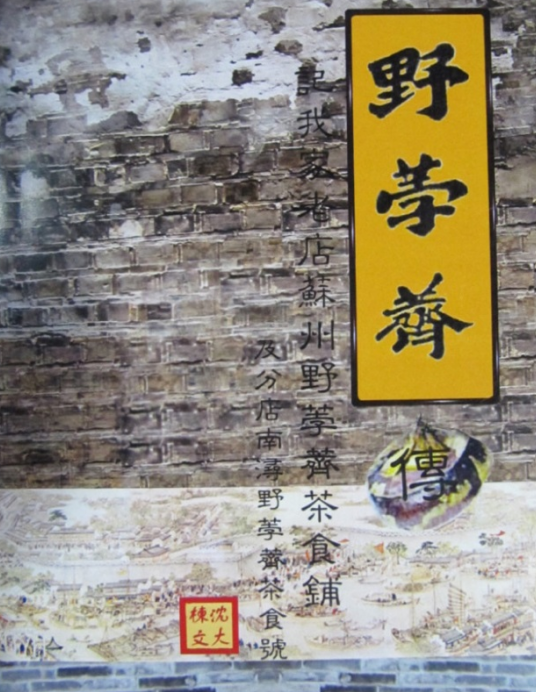

《“野荸荠”传》

诨名传奇:“野荸荠”吉祥之意

在南浔区档案馆的库房里,有一本《“野荸荠”传》文集,记载着野荸荠茶食店名的故事。

翻开这本书,寻访同为吴越文化之地的苏州,清乾隆十年(1745年),述旧堂沈氏兴办茶食店,在苏州城长洲县内开挖地基时,挖出一块带尖的扁圆形大石头。这块石头表面呈赭红色,晶亮光润,形似荸荠。当时,苏州市郊盛产荸荠,为朝廷贡品,在苏州人心目中,荸荠象征着福气、钱财。于是,茶食店取“野荸荠”这一混名为牌号,形象通俗,便于记取和流传,同时寄寓吉祥如意、生意兴隆。沈氏族人以诚待人,善加经营,其茶食精工细作、货真价实,深受百姓喜爱,还一度成为贡品,堪称当时苏州茶食业的老大。

安家南浔:流转中的“变”与“不变”

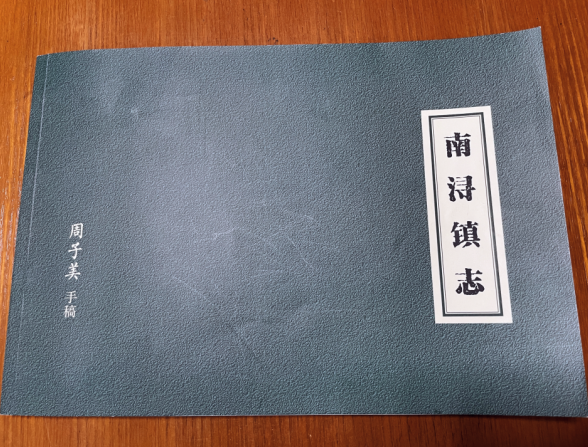

“十一月花开尊紫薇,茶食新开‘野荸荠’。”翻开《南浔镇志》,其中清光绪末年南浔镇山歌里有这么一句歌词。那么,“野荸荠”是怎么从苏州来到南浔了?

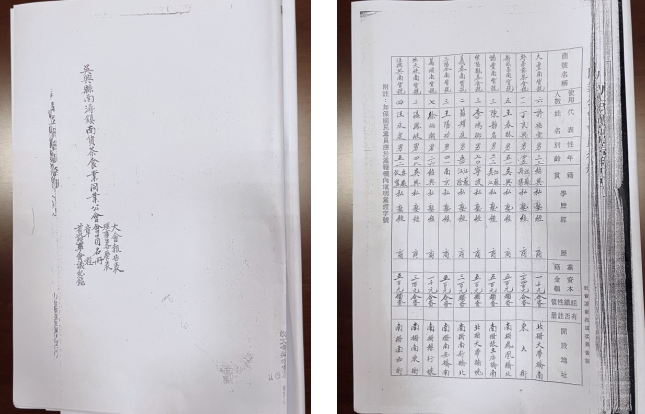

《南浔镇志》

此版《南浔镇志》为周子美手稿,其中收录了清光绪末年南浔镇山歌,有一句歌词为“十一月花开尊紫薇,茶食新开‘野荸荠’。”

清光绪十一年(1885年),沈家传人沈坚志,应南浔“八牛”金家友人之邀,来到南浔,见此时“江南雄镇”南浔东大街热闹非凡、店铺林立,苏州南浔两地语言相通、习俗相近,沈坚志遂在东大街开设“野荸荠”分号。

南浔区档案馆收藏的民国三十一年《吴兴县南浔镇南货茶食业同业公会会员名册》(复制于“二史馆”)记载着:“野荸荠茶食号,资本金额2400元、列第一,位于东大街……”分号最初搭设草棚,民国初年,升级为三开间,粉墙黛瓦的砖木结构旧式楼房,门面上方雕刻“白鹤翱翔、松柏常青”浮雕(吉祥美好之意,成为老店标志,保存至今),其经营模式为前店后坊,现做现卖,主产定胜糕、桔红糕、麻酥糖、糖年糕、百果糕等各式糕点,以桔红糕、定胜糕最为著名。

民国三十一年《吴兴县南浔镇南货茶食业同业公会会员名册》(复制件),复制于中国第二历史档案馆,记载着野荸荠茶食号的“商号名称”“使用人数”“代表姓名”“资本金额”“组织性质”“开设地址”等信息,其“资本金额”为二千四百元,相比同业会员列第一,“开设地址”为东大街。

岁月更迭,苏州野荸荠茶食铺已于1937年日寇侵占苏州时,被洗劫一空,被迫歇业关闭,此后逐渐淡出公众视野。曾经与野荸荠南浔店同业公会的20家南货茶食号,也已基本雨打风吹去。而南浔“野荸荠”经历烽火硝烟,走过公私合营、国有化、国企改革等不断变更,至今仍在南浔古镇原址东大街正常营业。“变”的是时与空,“不变”的是传承与坚守。

百年匠心:念念难忘的江南味道

“水晶晶的野荸荠、水晶晶的水晶糕、水晶晶的桔红糕”,南浔籍作家徐迟在描写故乡的《江南小镇》一书中,就用3个“水晶晶”来表达对“野荸荠”糕点的喜爱之情。为何在外游子们对这一口糕点念念不忘?

徐迟《江南小镇》

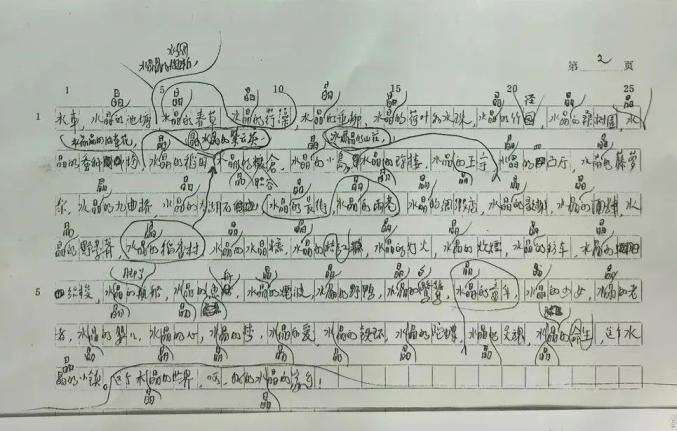

徐迟的《江南小镇》是其自传体长篇小说,该书创作于1989年,1993年出版。书中通过66个“水晶晶”的意象串联起对故乡的深情礼赞,包括用“水晶晶的野荸荠、水晶晶的水晶糕、水晶晶的桔红糕”来表达对“野荸荠”糕点的喜爱之情,兼具文学价值与历史文献意义。

《百年“野荸荠”》口述档案中,就记录着“野荸荠”的美味秘籍——选料讲究、操作精细、形美味甜。就拿桔红糕来说,寓意“大吉大利、节节高升”,吃起来清甜可口,广受欢迎。在制作上:首先选购质优的糯米炒熟,且存放大缸内,可供半年使用;又将采购自白雀、道场山等一带的新鲜玫瑰花,用白糖腌制作香料,配上一种植物“胭脂”染成的“苏双”,冲开水后作色素;桔皮产自江苏洞庭山等地;还曾蓄冰雪水作原料;最后,将糯米炒米粉、玫瑰花酱、白糖、桔皮、水等按比例调配,精心细作。特别是,春夏秋冬,师傅们根据气温变化,对食材存放、腌制、加工的时长掌控因时而变,以确保“色、香、味、型”始终如一,做到万变不离其宗。如今,“野荸荠”招牌名点仍基本保持手工制作,这样做出来的桔红糕色泽桃红、糯如软玉、香甜不腻。

今天,让我们再次走到南浔古镇东大街26号,尝一口桔红糕,是否会勾起你的一段乡愁、一些对江南水乡的向往?此情此景,百年回眸,你还能体味到百年老字号百年不变的执着与诚意。