纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年磐安档案展

1945年是一个永远铭刻在中华民族史册的坐标。在中国共产党的领导和党的团结抗战政策的指导下,中国人民经过十四年浴血奋战终于取得了抗日斗争的伟大胜利。在浙江磐安的群山之间,抗日的烽火也曾燃烧如炬。让我们跟随档案的指引,走进磐安的抗战岁月,聆听那些被时光掩埋却永不褪色的故事。

烽火淬炼 挺进浙东

磐安大地上的抗日火种,早在1931年“九一八事变”后便开始悄然播撒。在那家国倾颓、山河破碎的危难时刻,中国共产党领导下的革命力量已在这片土地上顽强扎根。

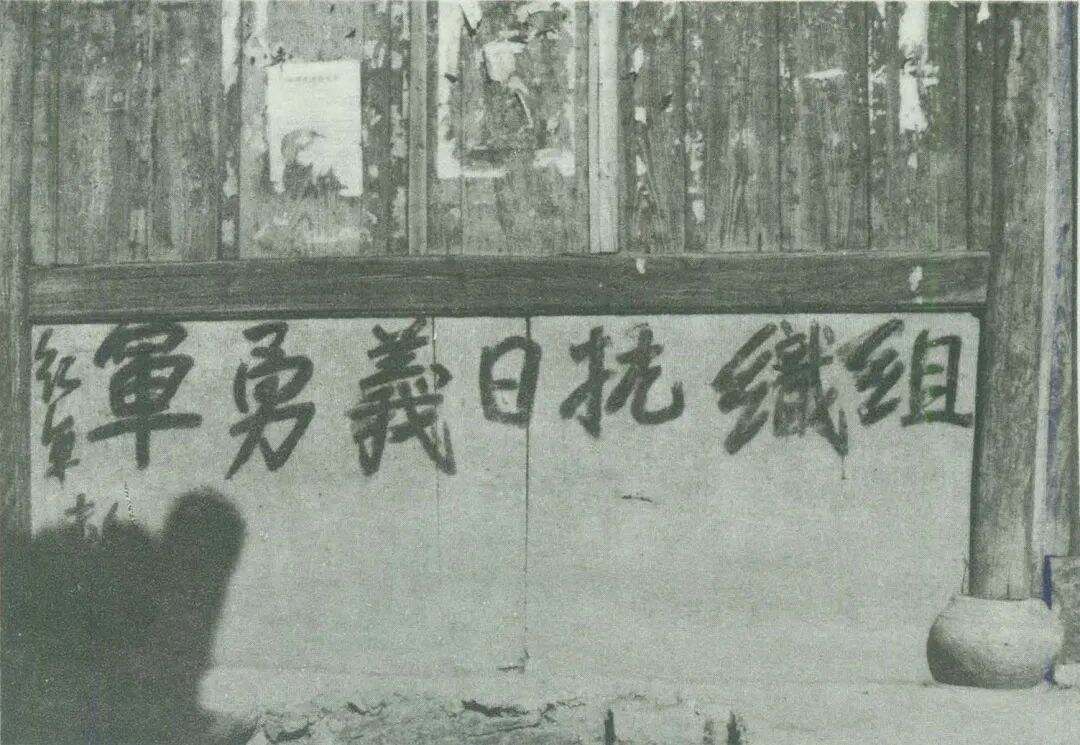

红挺一纵在方前写的抗日标语(1935)

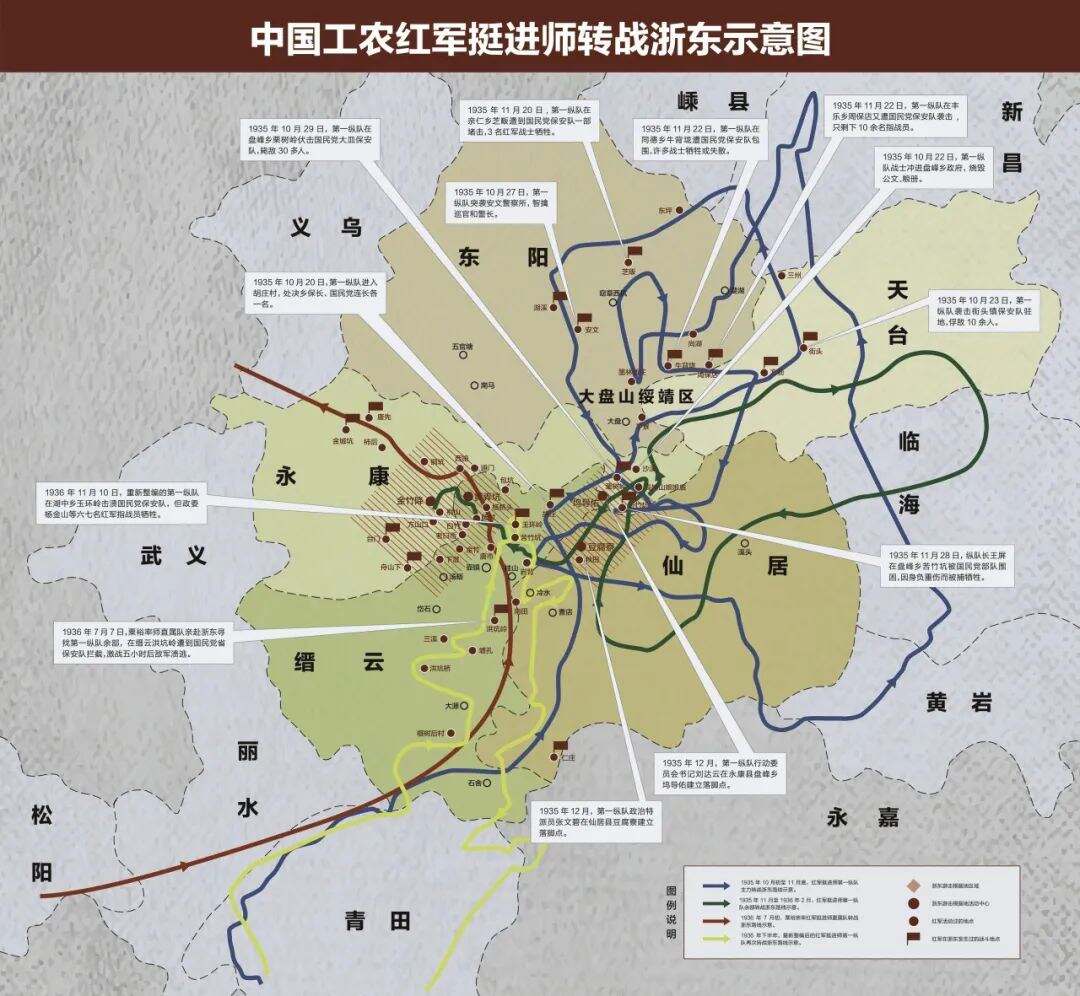

1934年7月,红军北上抗日先遣队由江西瑞金出发,经福建到浙皖赣边与刘畴西、方志敏部队会师。1935年1月,红军在江西怀玉山被国民党重兵合围,大部分壮烈牺牲。2月,突出重围的红军余部组建中国工农红军挺进师,粟裕为师长,刘英为政委。3月,挺进师进入浙江开辟新的游击根据地。6月,挺进师第一纵队奉命挺进浙东,于10月进入浙中腹地大盘山区,开展三年艰苦卓绝的游击斗争。大盘山区人民冒着生命危险为红军送粮送药送情报和当向导,曹志先、郑岩富、金音师太等党员群众救助红军战士的事迹广为流传。1937年秋,红挺一纵分散于大盘山区的革命战士集中到平阳县山门,整编为国民革命军浙闽边抗日游击总队,1938年3月改编为新四军开赴皖南抗日战场。

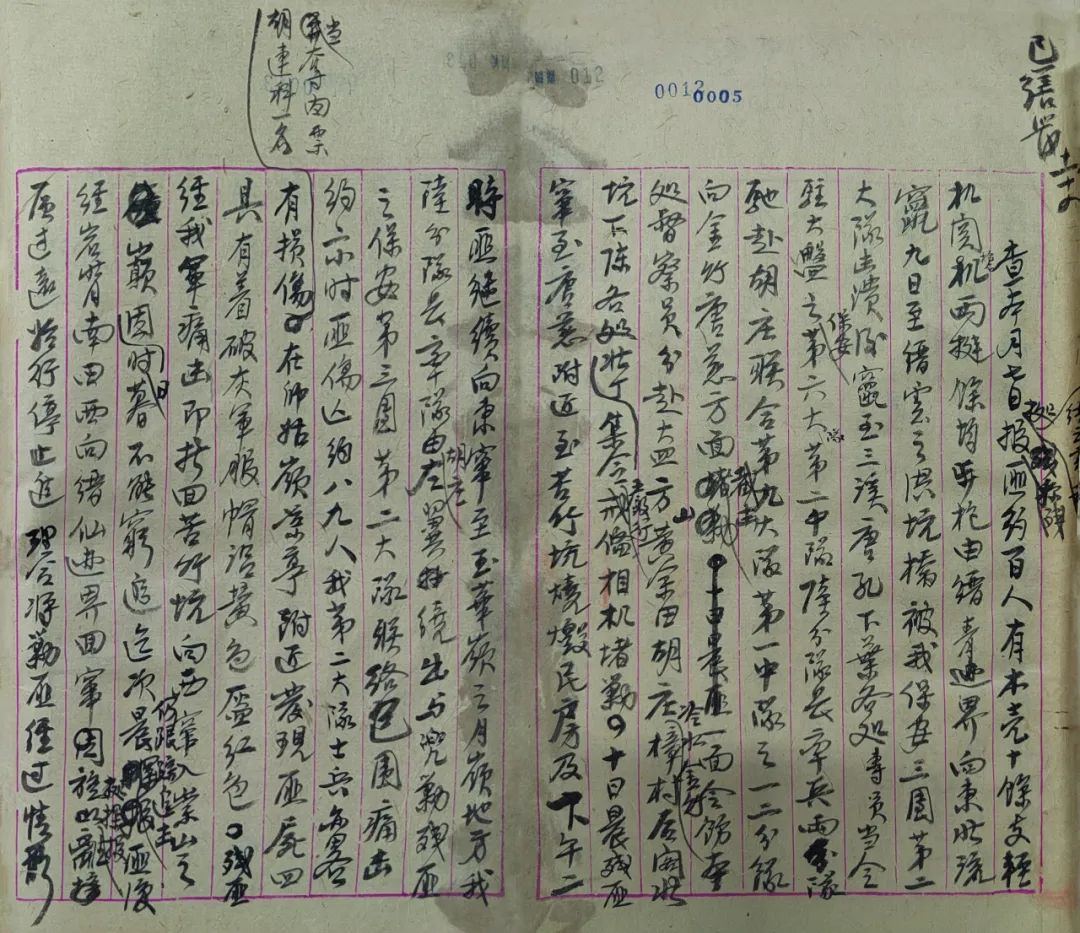

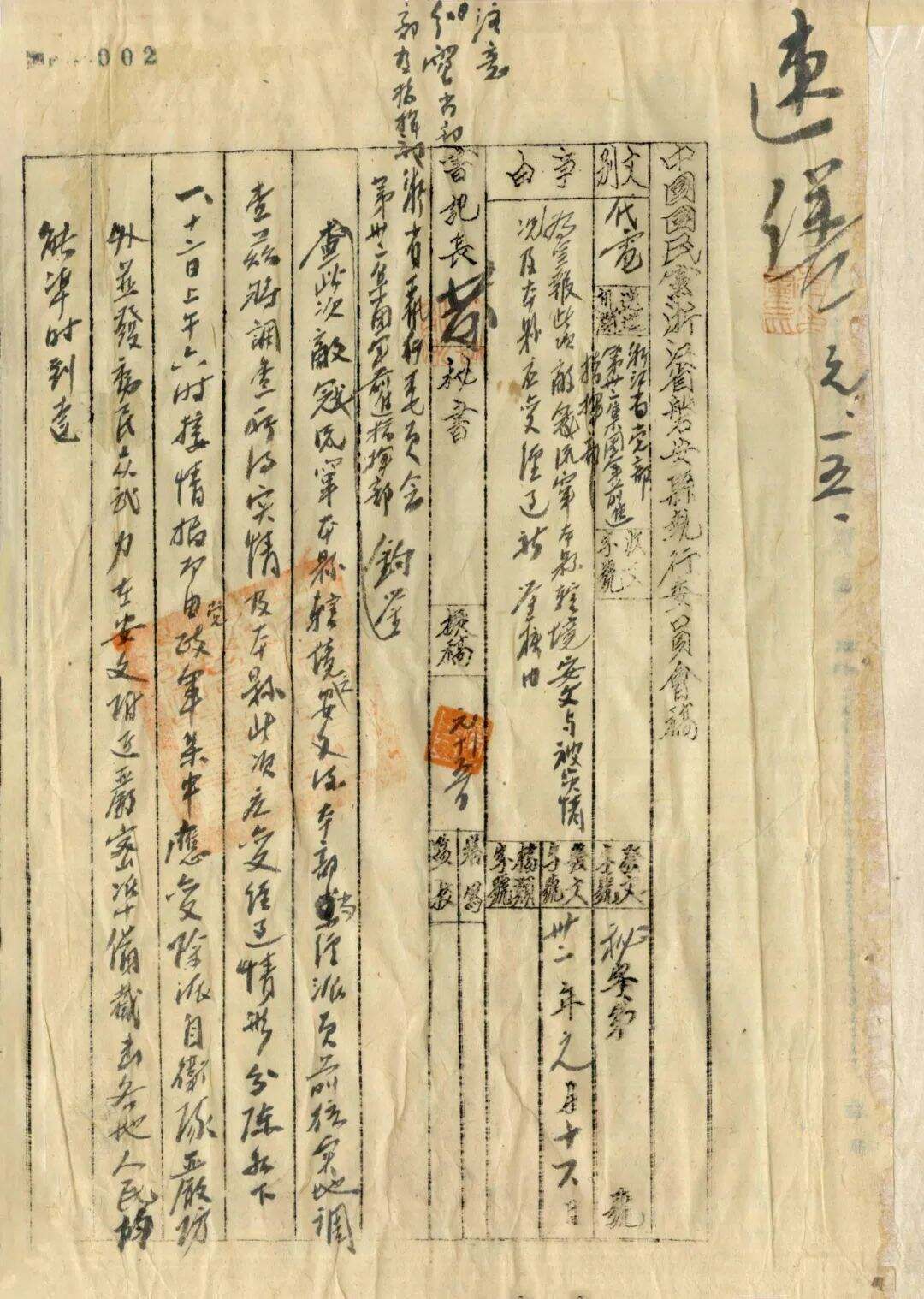

民国档案——红挺一纵玉环岭战斗报告(1936)

中国工农红军挺进师转战浙东示意图

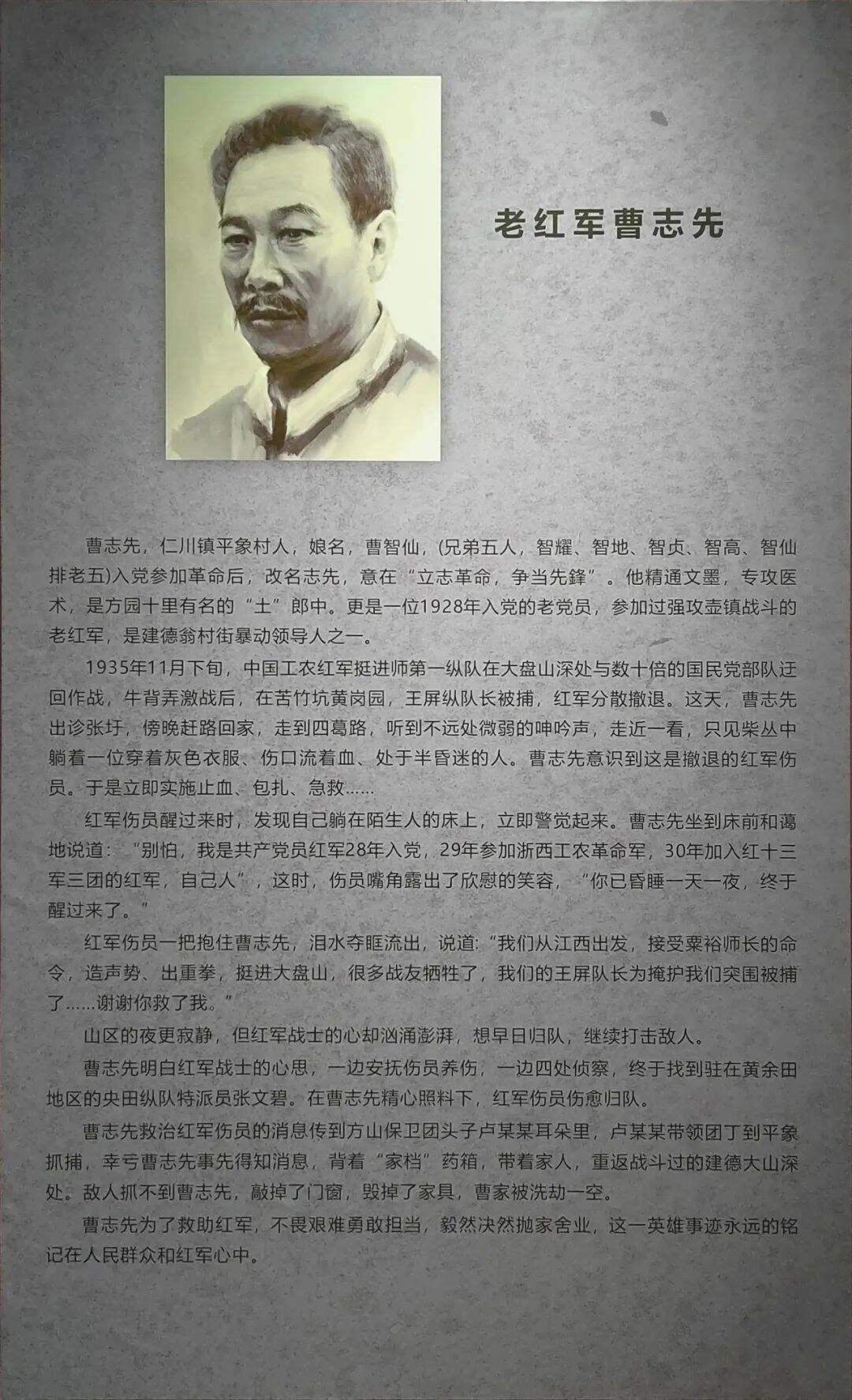

曹志先救红军事迹

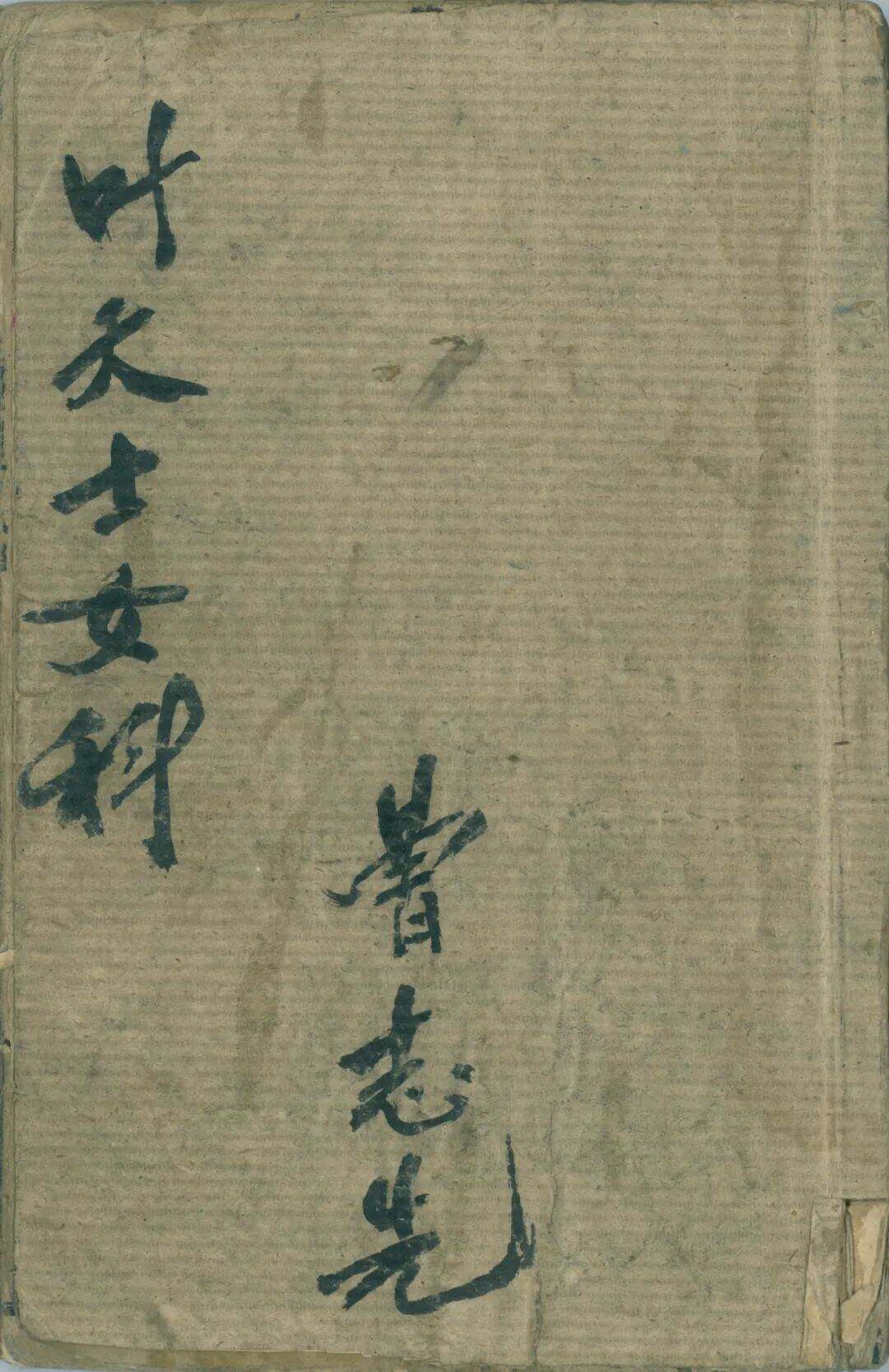

曹志先用过的医书

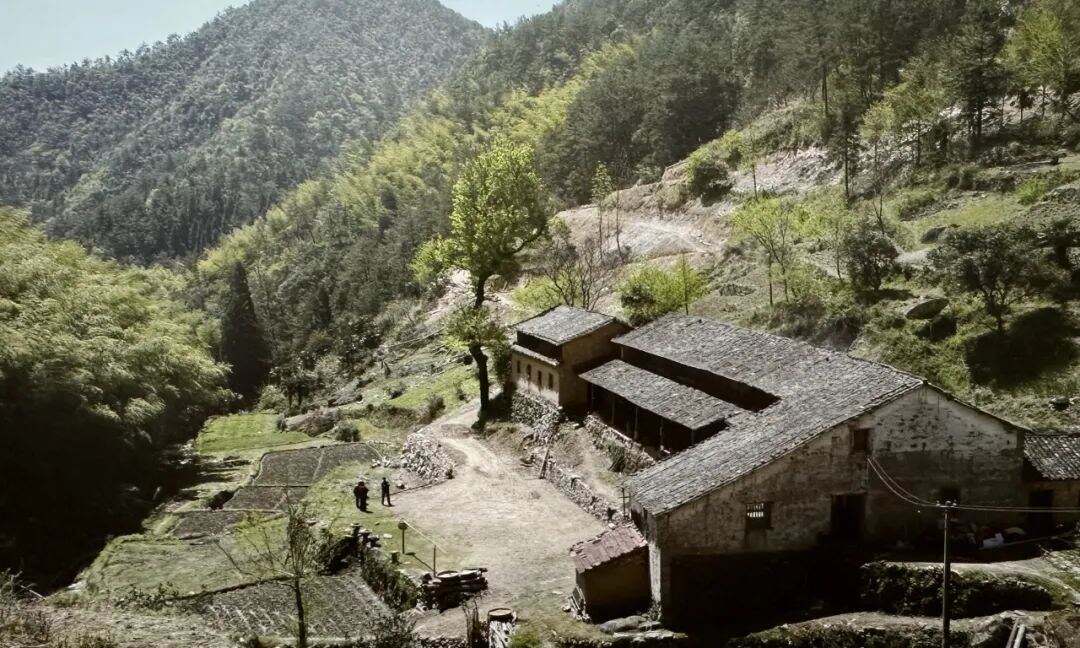

红军驻地盘峰乡坞导佑郑岩富家

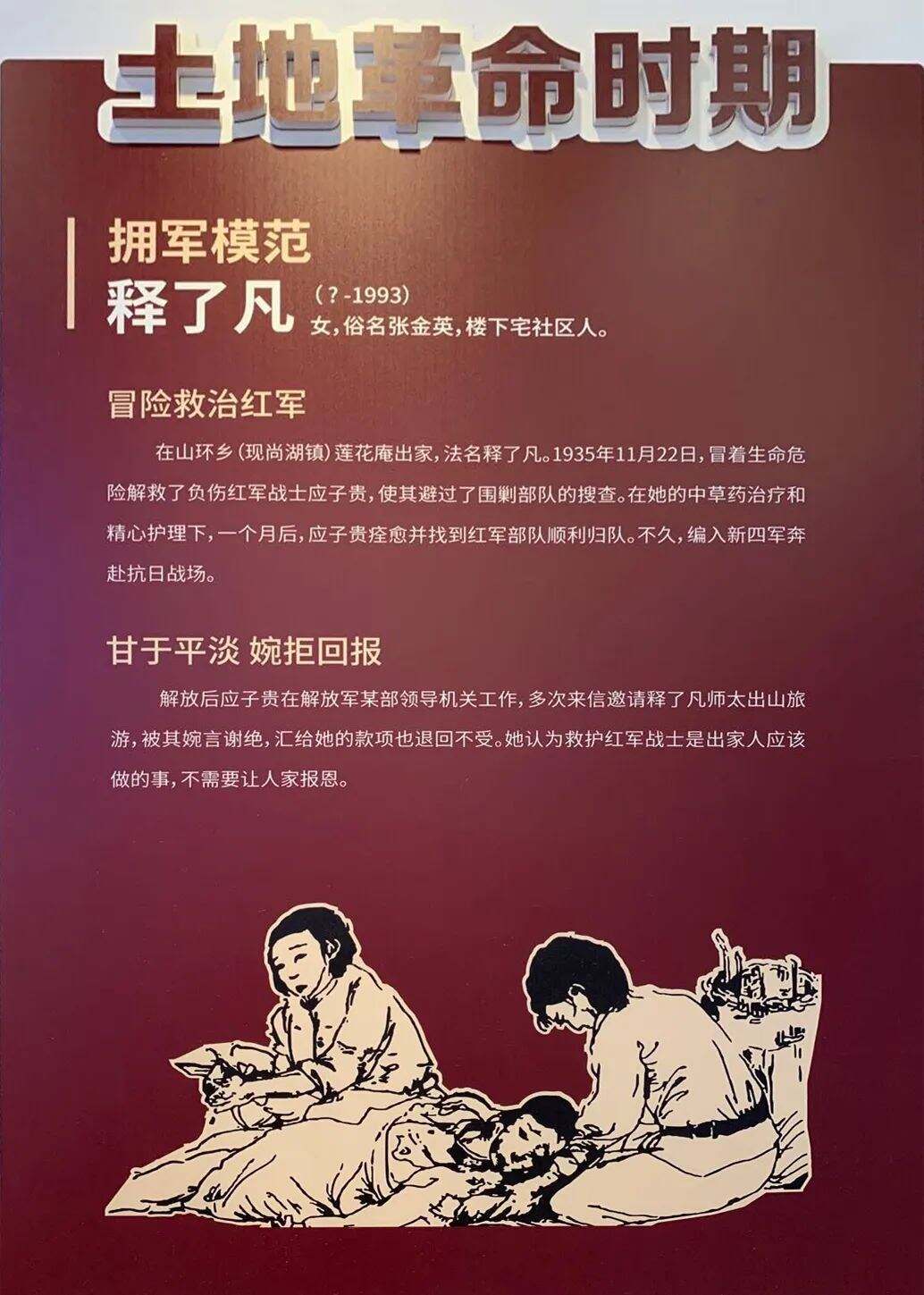

金音师太

金音师太(释了凡)救红军事迹

勠力同心 共救国难

1937年,抗日战争全面爆发。东阳、天台、仙居、永康、缙云等地的中共党组织先后深入毗邻的大盘山区发展党员,壮大党的队伍,组织抗日支前活动,开展抗日救亡和反顽斗争。

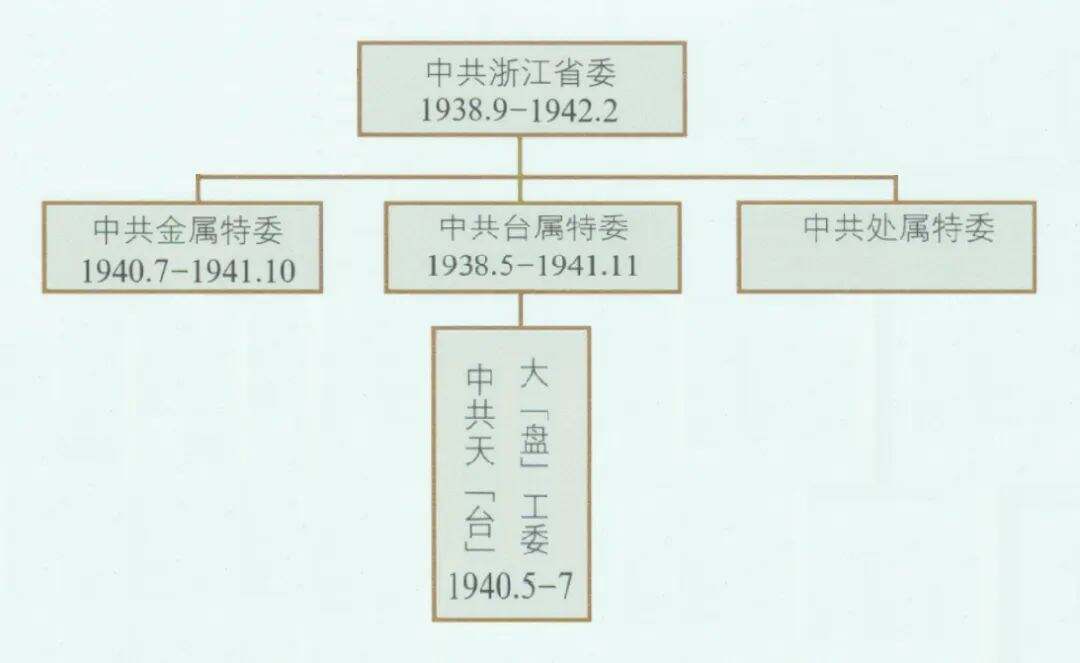

中共天大工委组织隶属关系示意图

“西安事变”促成了国共第二次合作,抗日民族统一战线初步形成。1938年初,随着日本帝国主义侵华战争的扩大和省会杭州的沦陷,国民党浙江省政府移驻永康县方岩。为了在形势危急之际能有一安布生息之地,拟以大盘山为依托在浙中山区建立持久抗战根据地,重庆国民政府于1939年4月19日批准浙江省增设磐安县。同年7月1日,磐安县政府在大盘学田正式成立。

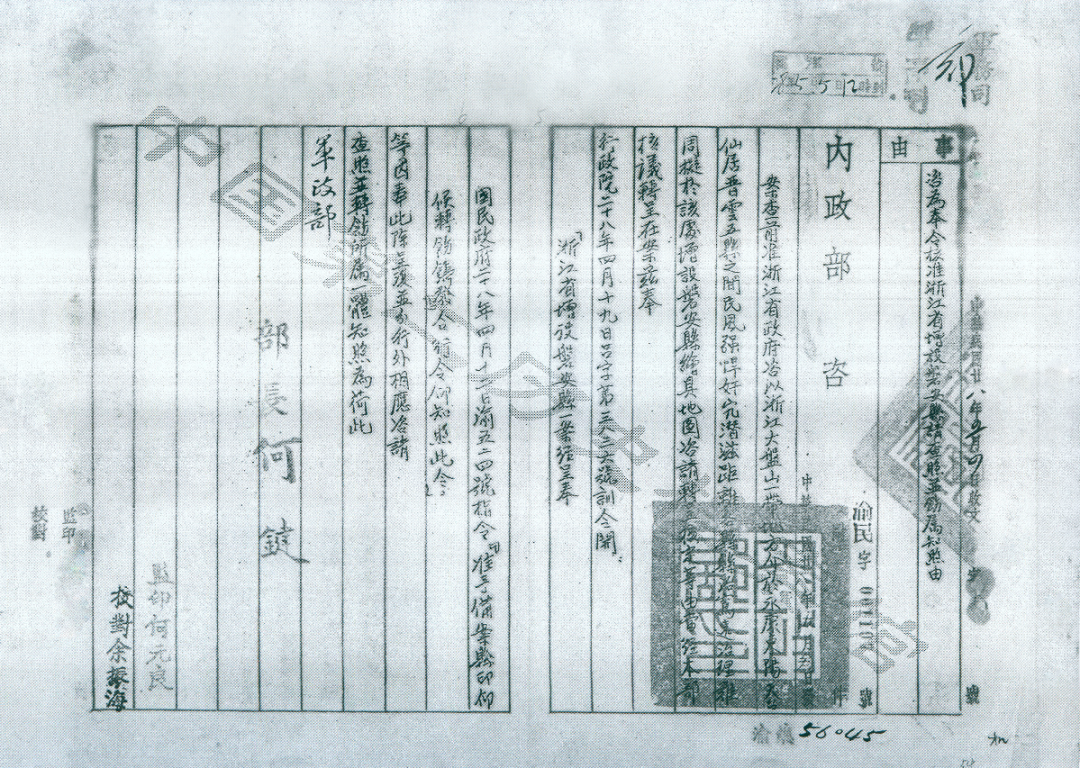

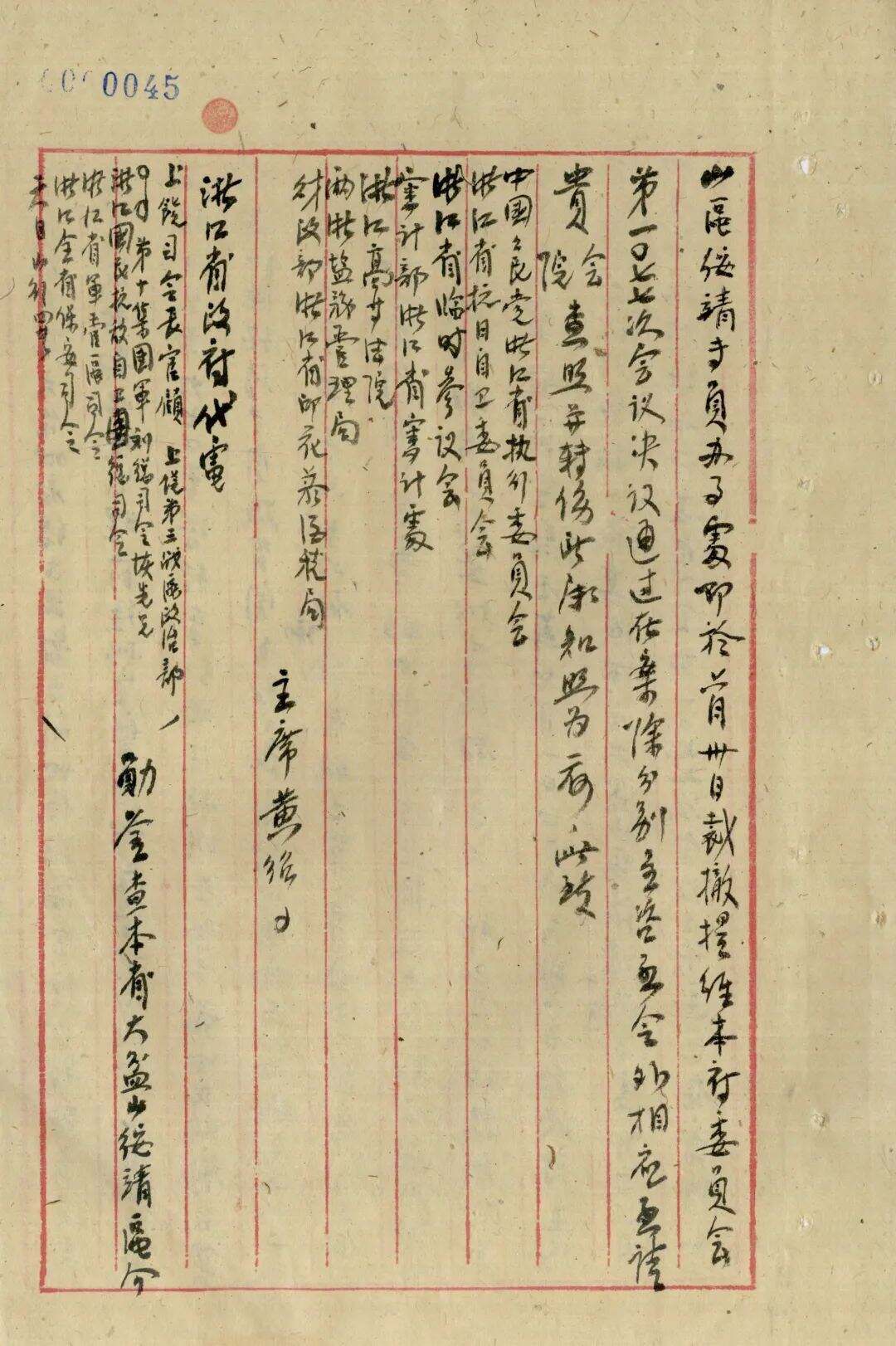

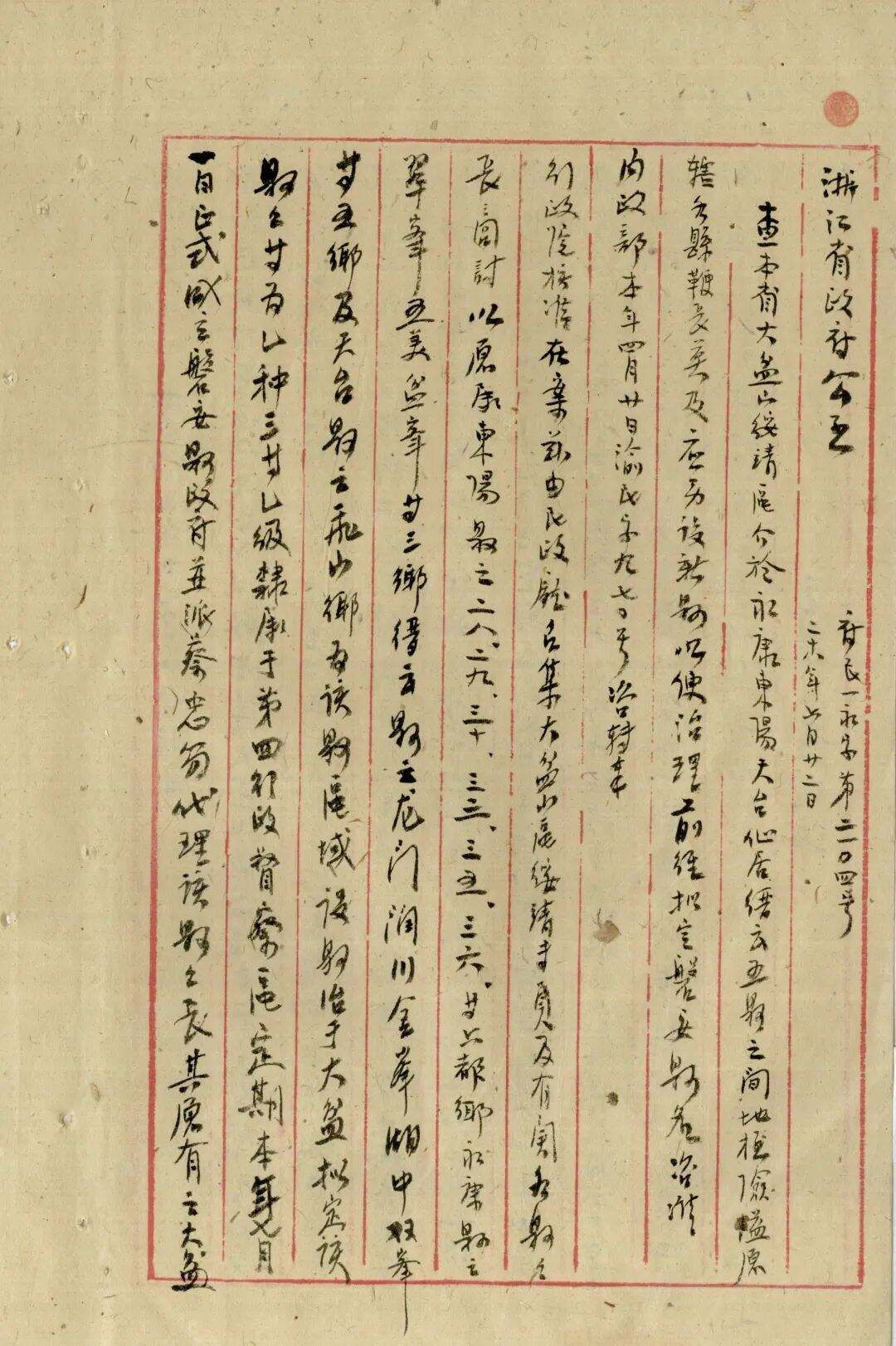

内政部同意增设磐安县咨文

浙江省政府关于设立磐安县的训令

1940年春,中共天台县委组成中共天(台)大(盘山)工作委员会,旨在磐安等地建立抗日游击根据地。1941年4月,共产党员俞中兴受中共仙居县委委派到盘峰乡与红军老战士张大来联系,组织150余人的抗日挺进军。在东阳、永康、缙云等地抗日救亡团体的推动和影响下,磐安各地纷纷组织抗日救国会,成立抗日自卫队。全县民众在中国共产党的领导下,抗日救国的群众运动轰轰烈烈地兴起,起着中流砥柱的作用。

1942年,红军老战士张大来在盘峰乡发动群众组织成立“抗日挺进军”,开赴前线抗日,被国民党顽固派包围,队伍被迫解散。

1942年夏,中共仙居北区中心支部书记周森林等人到盘峰王大坑村发展党员,并在周边开展抗日工作。

1941年2月和6月,国民党顽固派先后到方前、芦田等地抢粮掳掠,原中共方前支部地下党员和积极分子组织群众将顽军驱逐出境。图为芦田沈氏宗祠。

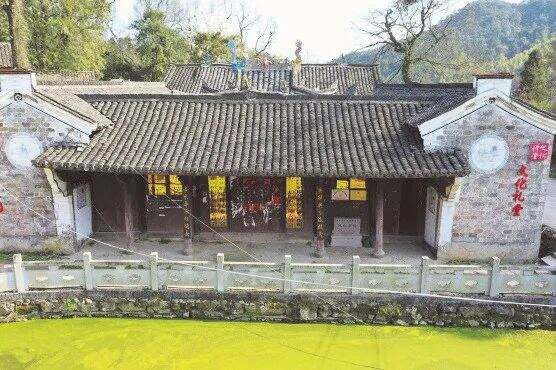

1943年2月,原中共玉山区委、双溪区委属下的部分党员骨干在玉山白竺寺联络各乡、村武装驱赶顽“忠义救国军”,取得胜利。图为玉山白竺寺。

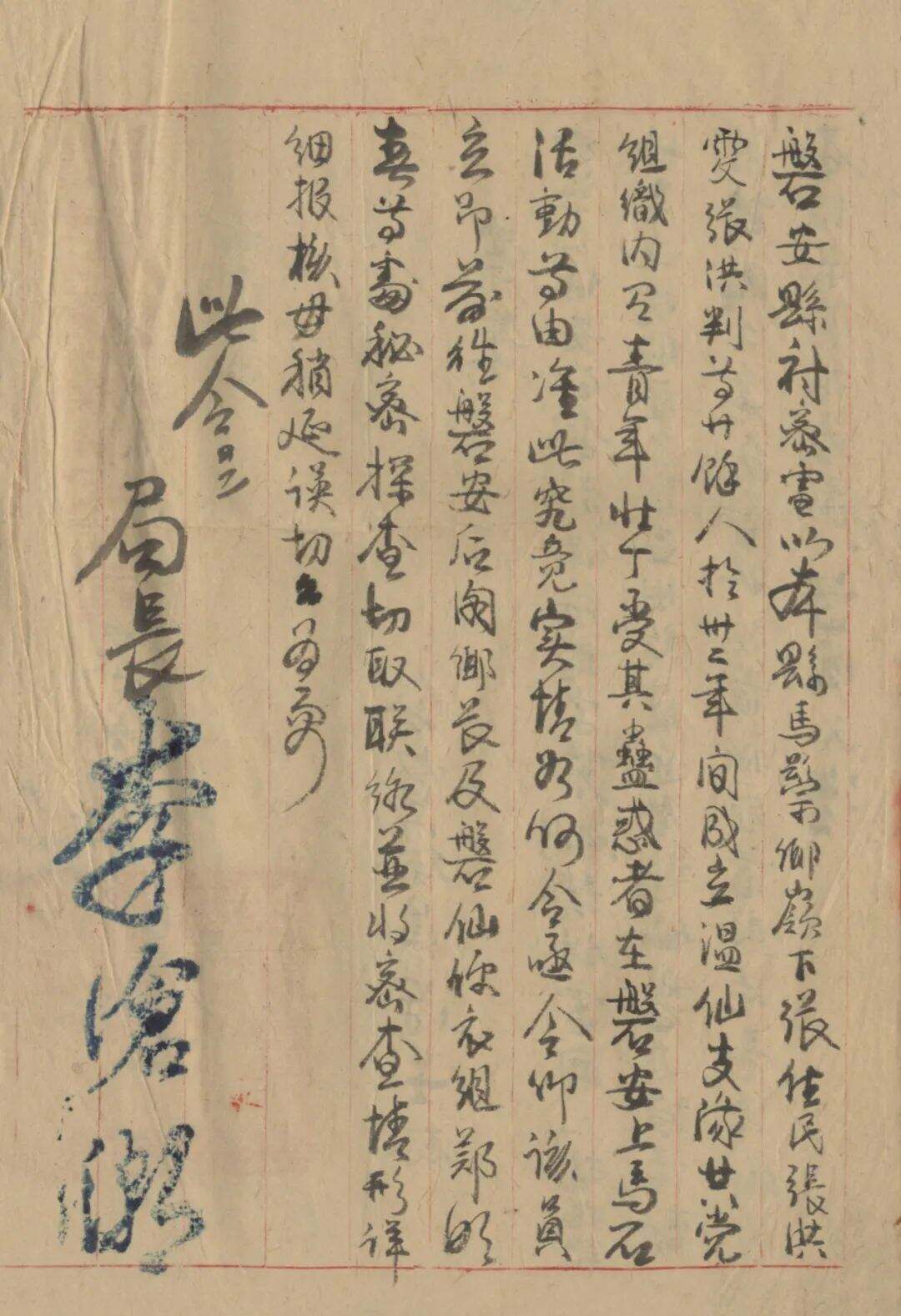

民国档案——共产党成立温仙支队报告(1943)

救亡呐喊 民众觉醒

山河破碎之际,在抗日民族统一战线的旗帜下,千千万万的中国人团结起来、殊死抗争,筑成新的长城。

位于深泽金仙寺的磐安战时初级中学

1942年,磐安战时初级中学(磐安中学前身)在深泽金仙寺创办。同年8月,私立中国中学为躲避战火迁入安文。1943年8月,宁波中学第四次迁校到双峰大皿。以赵仲苏、陈季豪、赵松庭等为代表的一批爱国知识分子,以笔为枪,发动各地中小学进步师生上街演讲,教唱抗日歌曲、排演抗日节目。1944年,磐安简师、磐安初级中学等74名青年报名参军,精选有“32壮士”奔赴抗日前线。磐安民众积极捐款捐物支援前线。寺庙僧尼也加入救亡行列,参与募捐物资和救护伤员。

1944年双峰宁波中学学生合影(后排左四为曹加周)

证因寺、大智寺等僧尼也加入救亡行列,参与募捐物资和救护伤员。图为证因寺旧址。

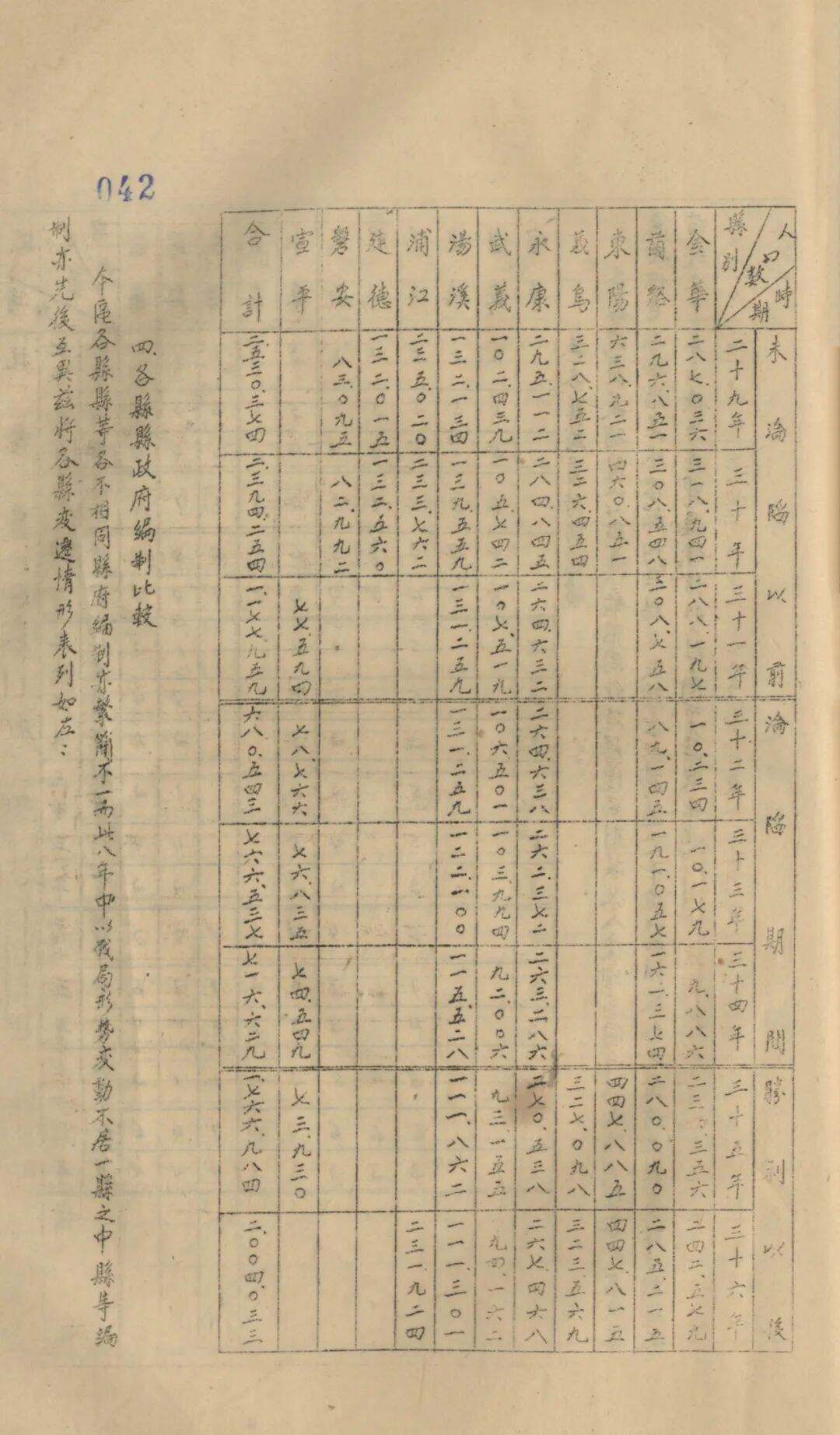

民国档案——抗战时期磐安县人口(1940-1941)

征战四方 血色壮歌

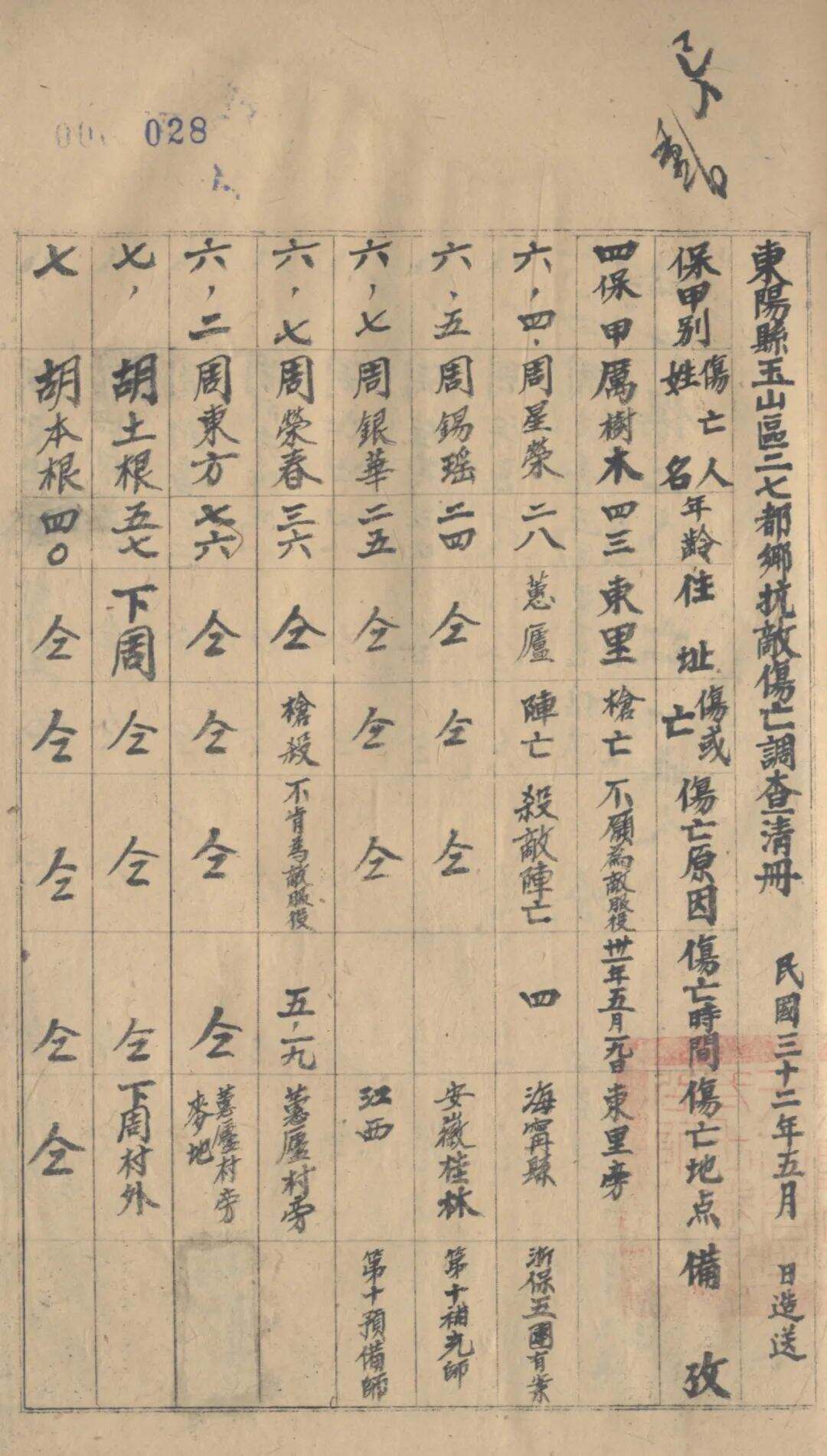

在抗日战争的正面战场中,磐安境内有330多名青年投军抗日,英勇杀敌,为国家和民族的独立与尊严流血牺牲。

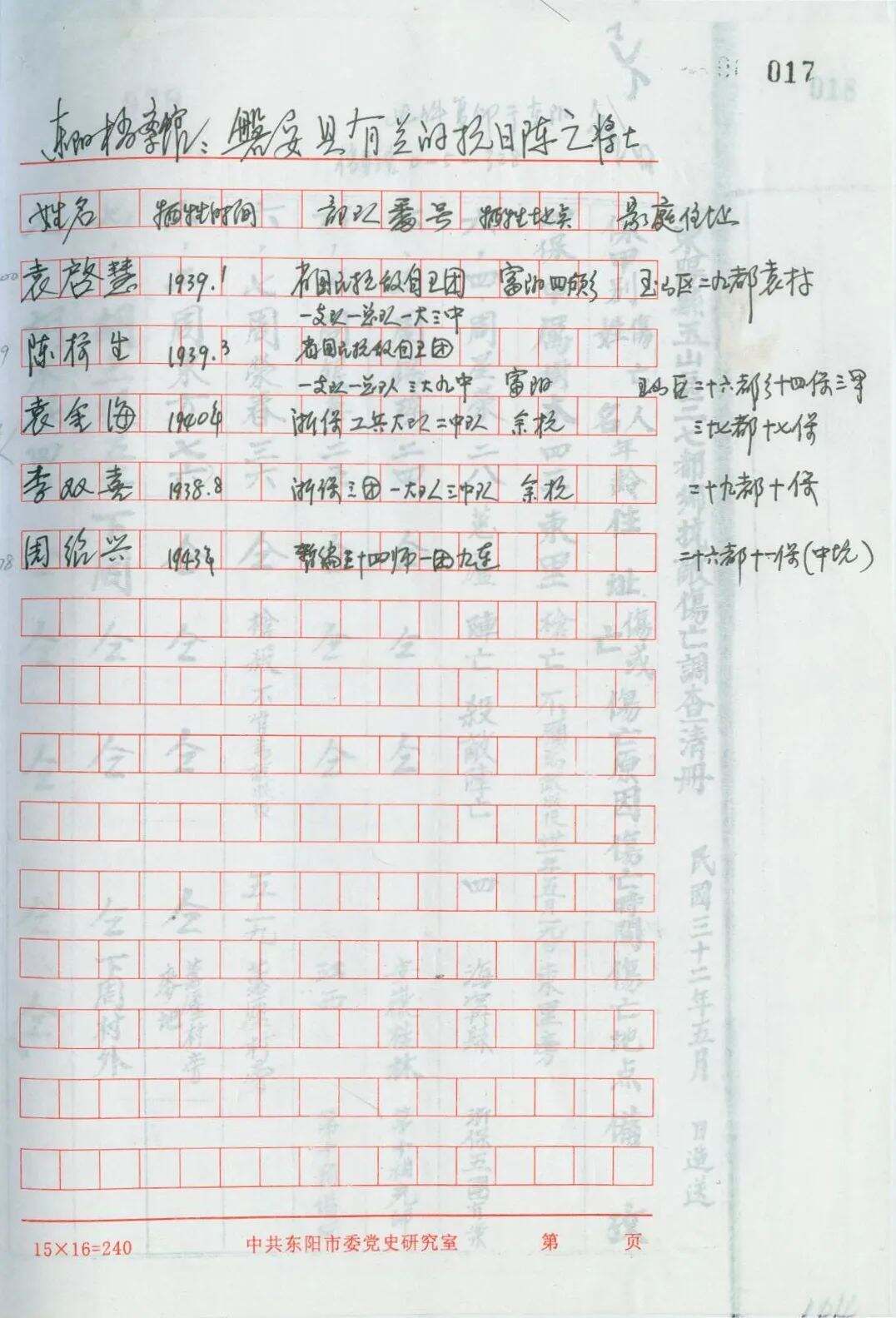

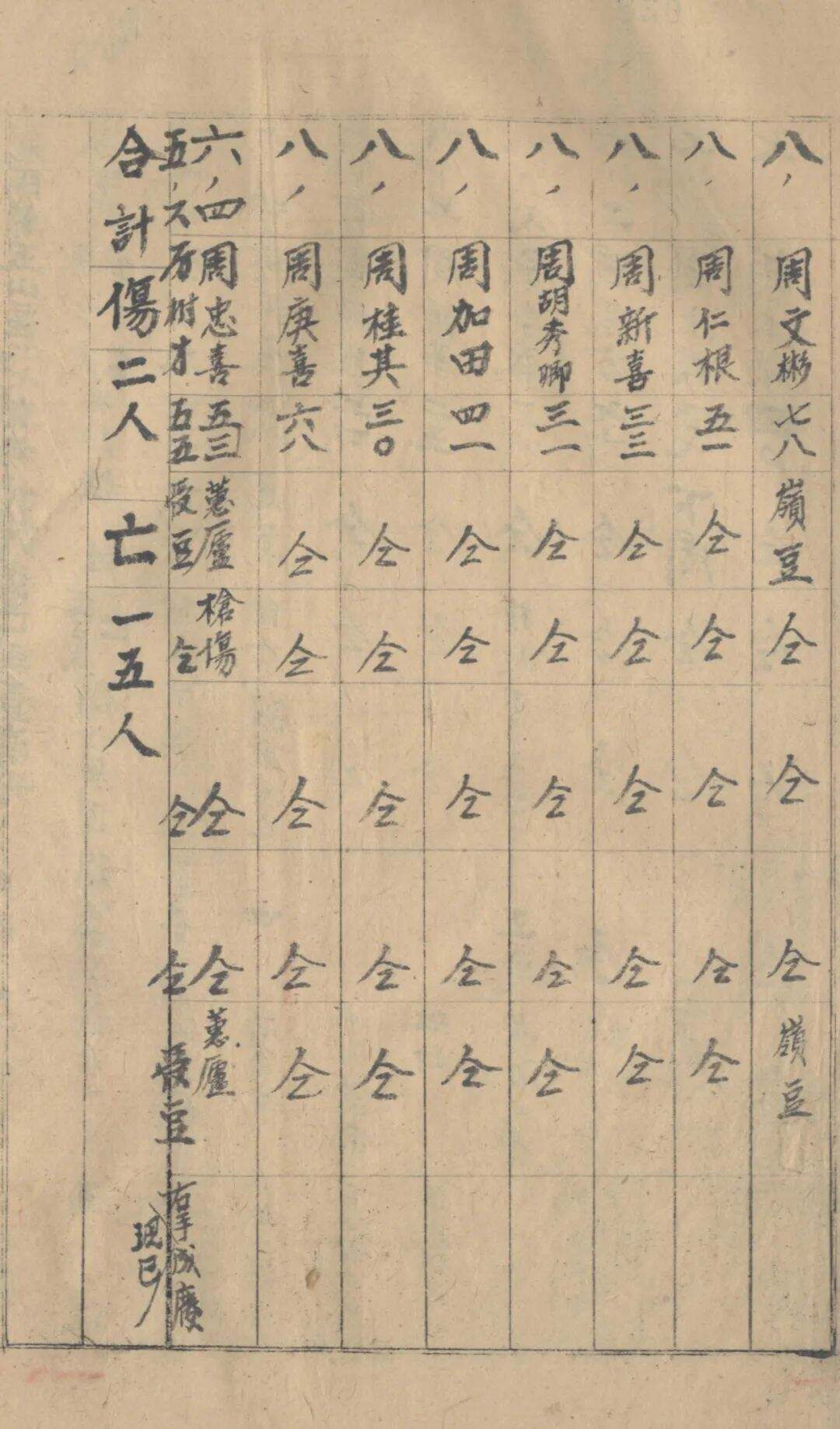

抗日阵亡将士名册(部分)

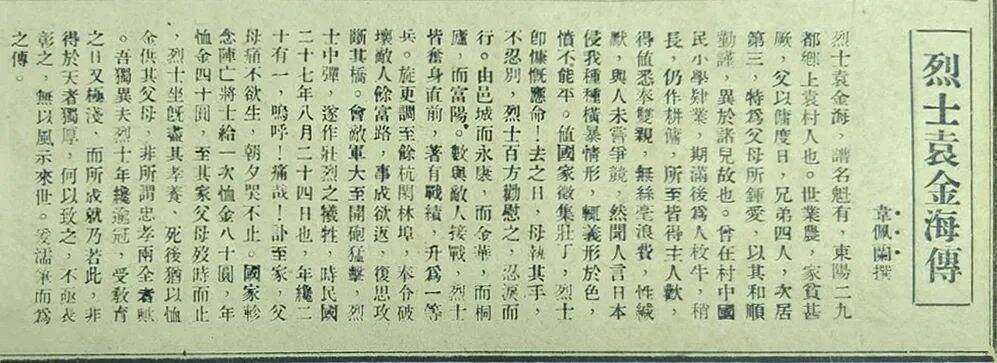

《东阳民报》刊登烈士袁金海传

《东阳民报》刊登烈士袁金海传

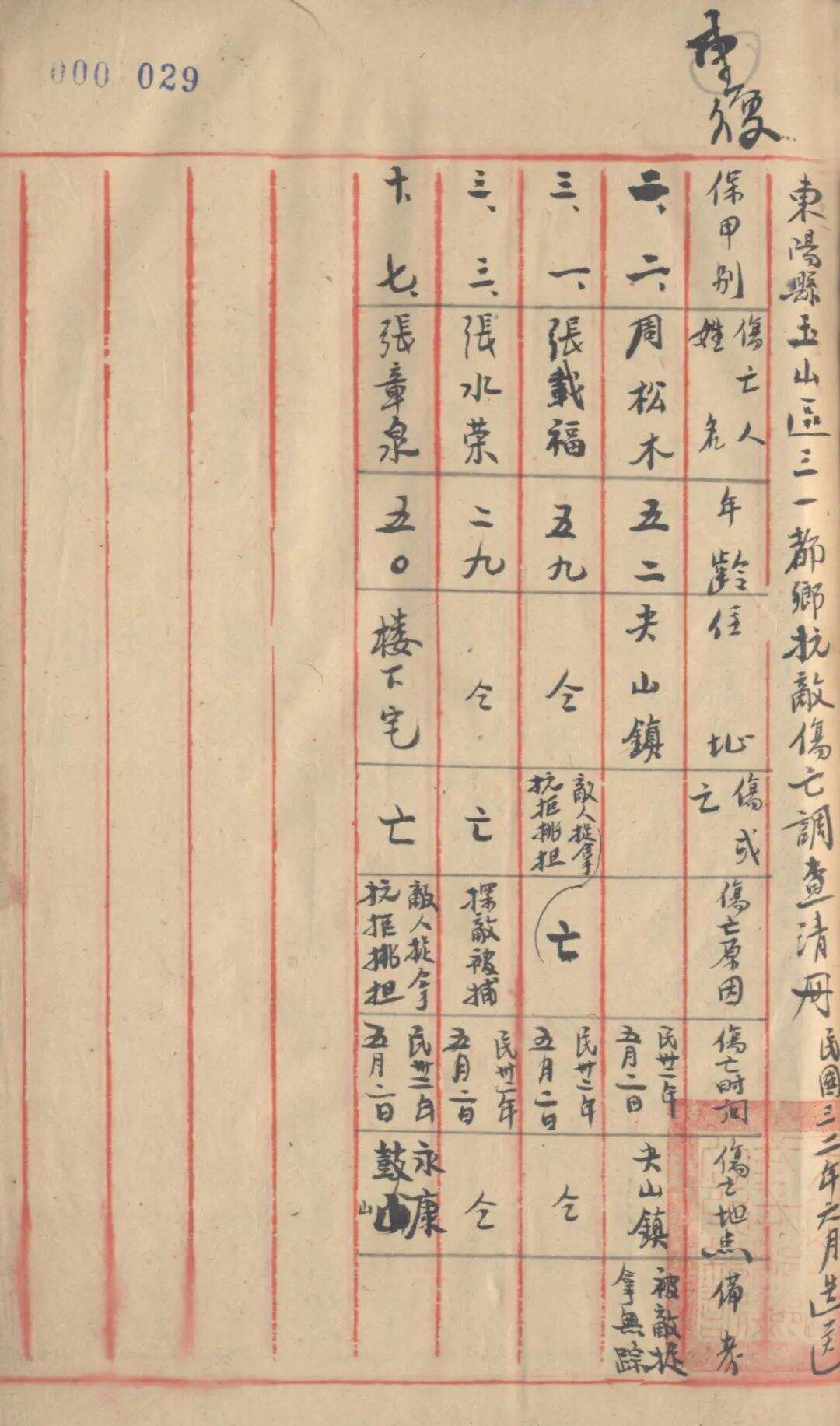

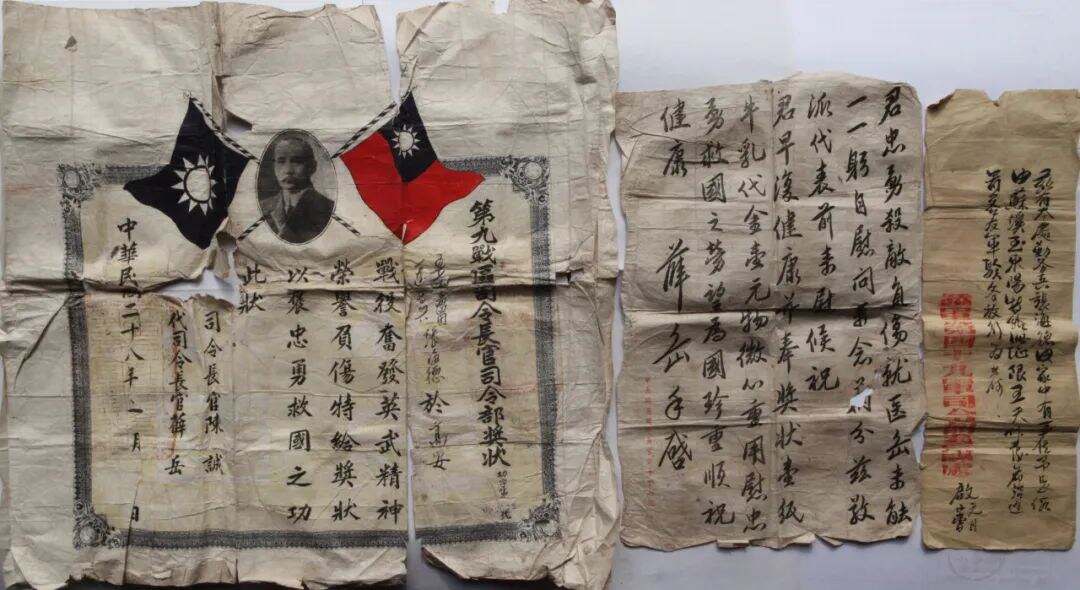

玉山镇张村张海德,1937年参军,被编入国民党第74军,参加江西高安战役英勇负伤,受到第九战区司令长官司令部嘉奖。

张海德的嘉奖令、慰问信(1939)

1942年,玉山自卫队在东阳巍山、王宅一带,割电线、抓汉奸,在某夜袭击日军据点,炸死日军20余名。

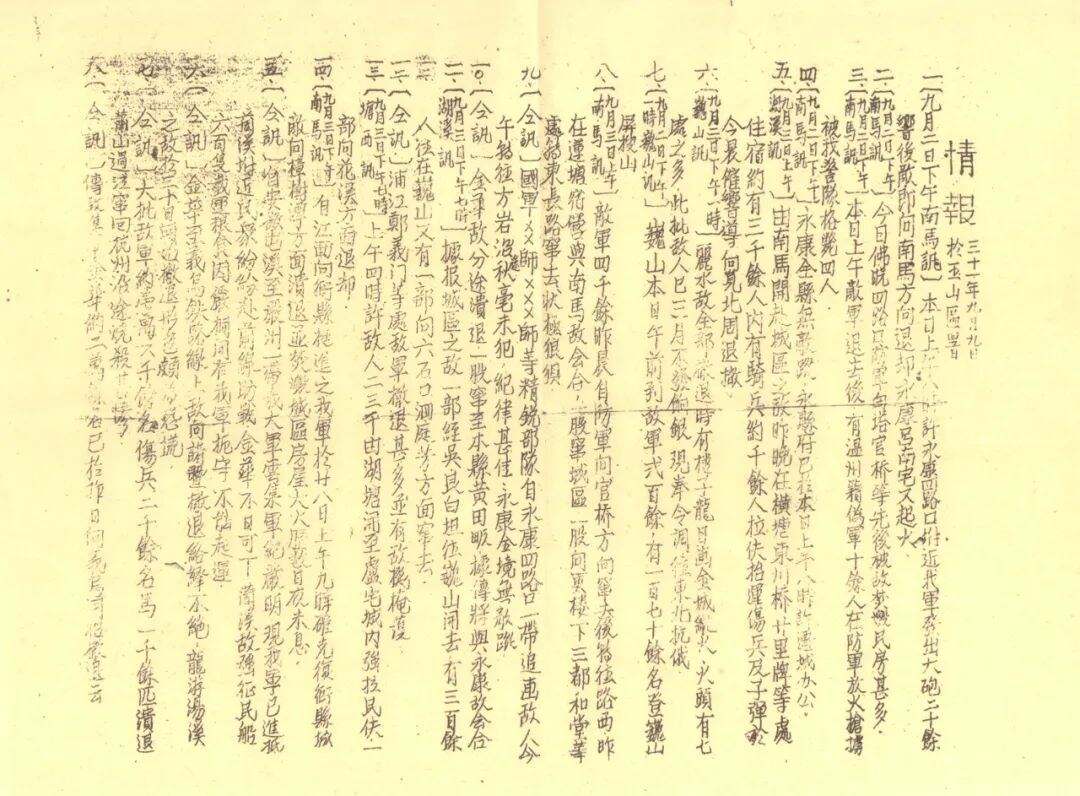

玉山自卫队抗日情报(1942))

1942年12月10日,日本侵略军500余人窜入尖山,偷袭夹溪寨等隘口的国民党嵊绍师管区驻军,一个连士兵全部遇难。

夹溪寨关隘

1943年,从湖南调往浙江作战的“唱凯”部队进驻大盘,先后出击拔除日军东阳李宅据点,攻打赤高山、巍山屏等据点,部队回师受到各界人士热烈慰劳,对磐安抗战民气起有很大鼓舞作用。

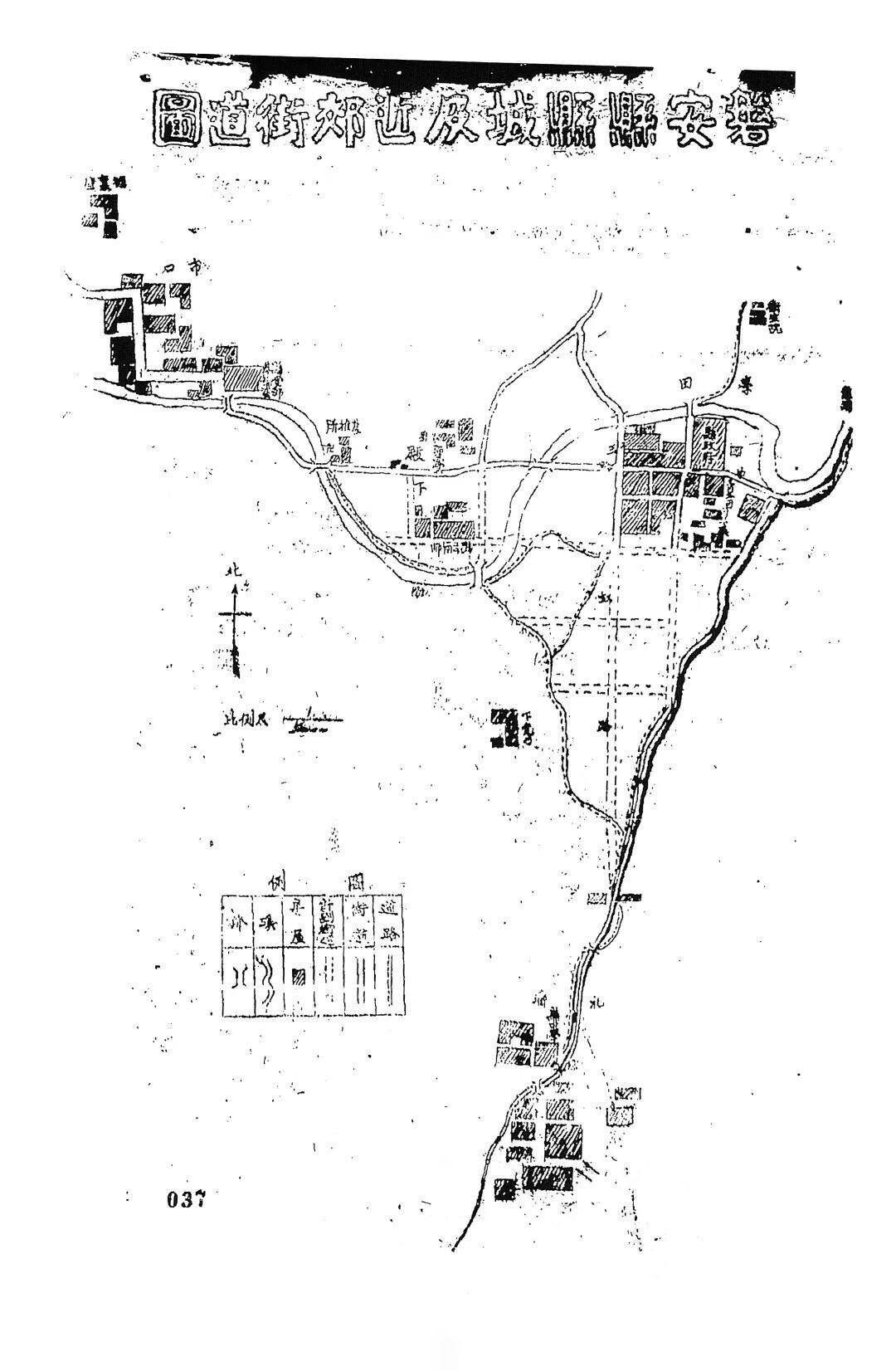

民国磐安县城图

手无寸铁 也不俯首

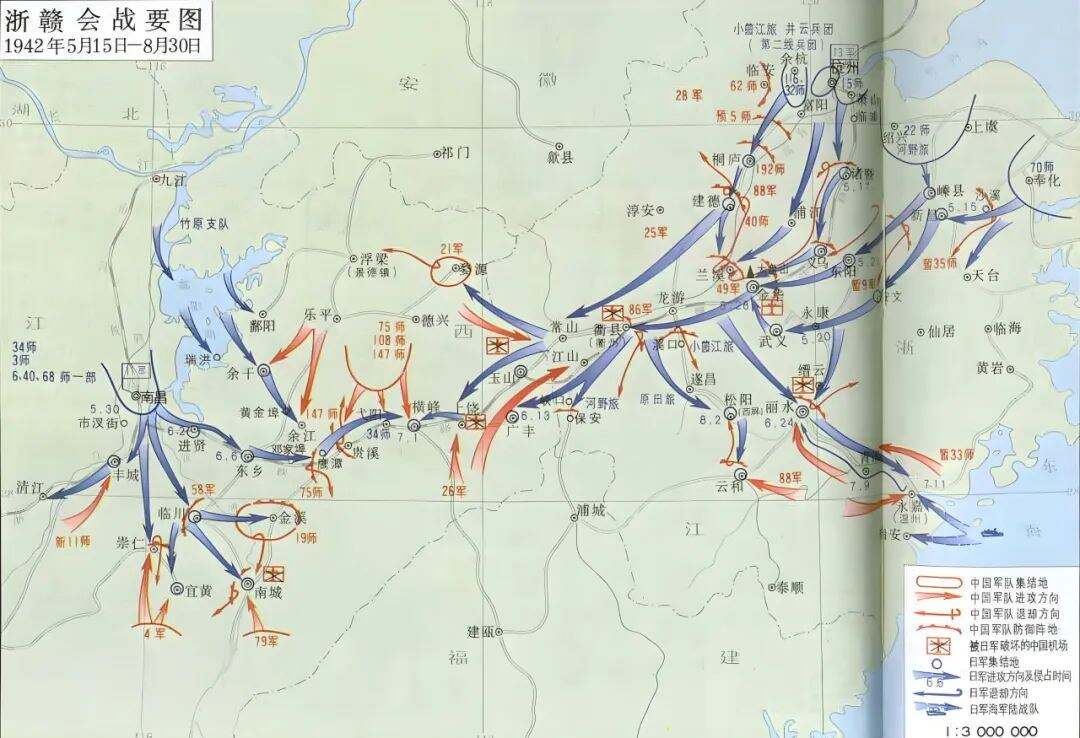

作为浙中山区的战略要地,日寇在1942年5月18日至23日、12月10日和1943年1月12日先后三次窜犯磐安县境,所经之处都犯下滔天罪行,烧杀掳掠、奸淫妇女,无恶不作,给磐安人民带来了惨重的灾难。

1942年5月日军第一次窜境形势图

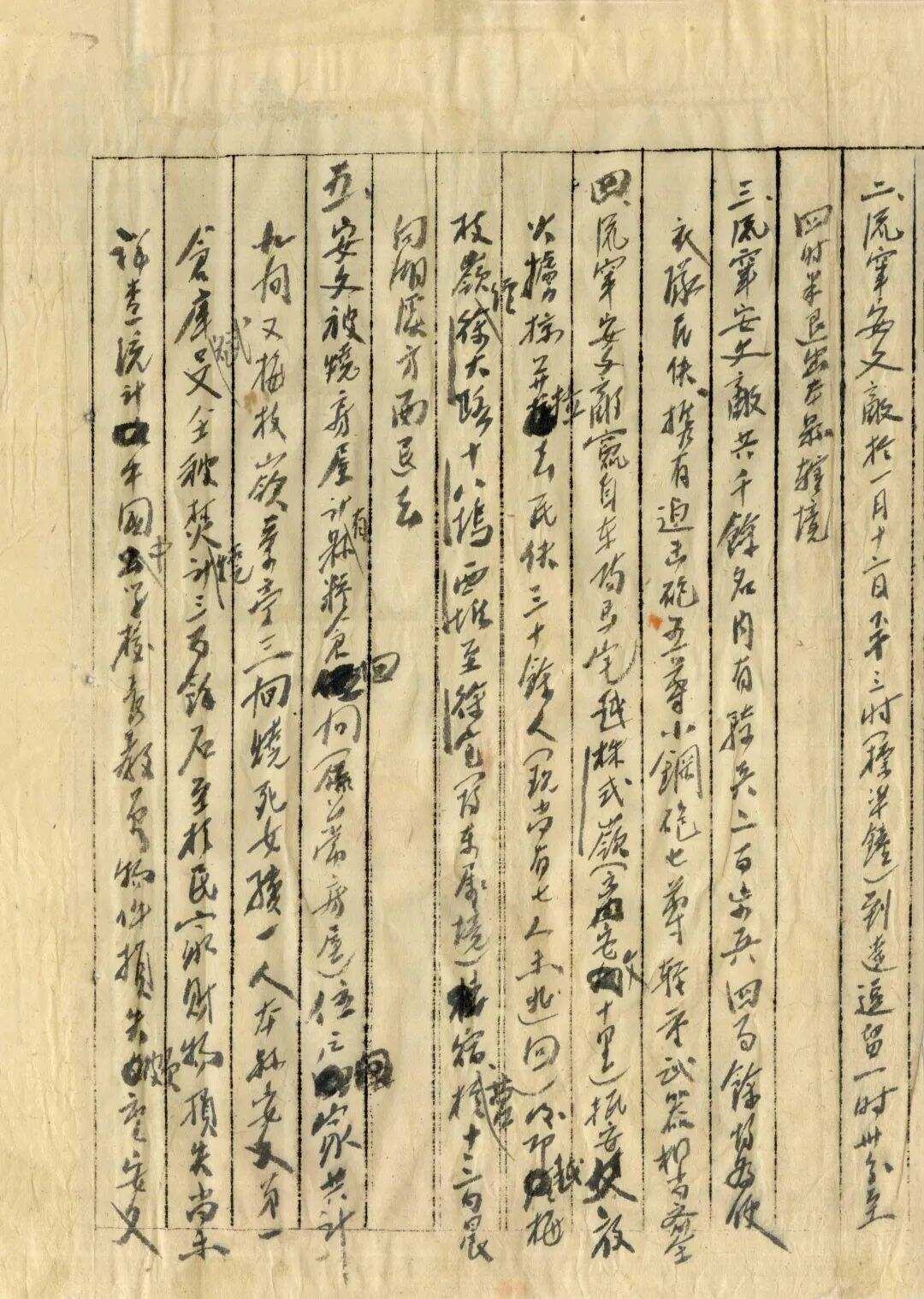

民国档案:日军第三次窜境记载(1943)

然而,磐安人民并未屈服。县档案局、县档案学会编纂的《寻找记忆》记载:当鬼子进村抢掠抓人,胡宅岭头村的周桂其一把夺过枪支,奋力砸向敌兵头部。尖山村的婺剧演员周钱玉以一敌三,将鬼子踢落深沟。窈川村郑满火用木杆砸得鬼子嚎叫逃走,搏击到最后一口气。安文十字弄的老街坊经常会讲一个故事给后生新辈们听,日本人第一次过安文的最后一天是分两路出境,出小岭头的一路有两名散兵落在后面,被安文村民愤怒打死浸沉粪坑。“民众手无寸铁,但也不俯首受害”,这正是民族气节最真实的写照。

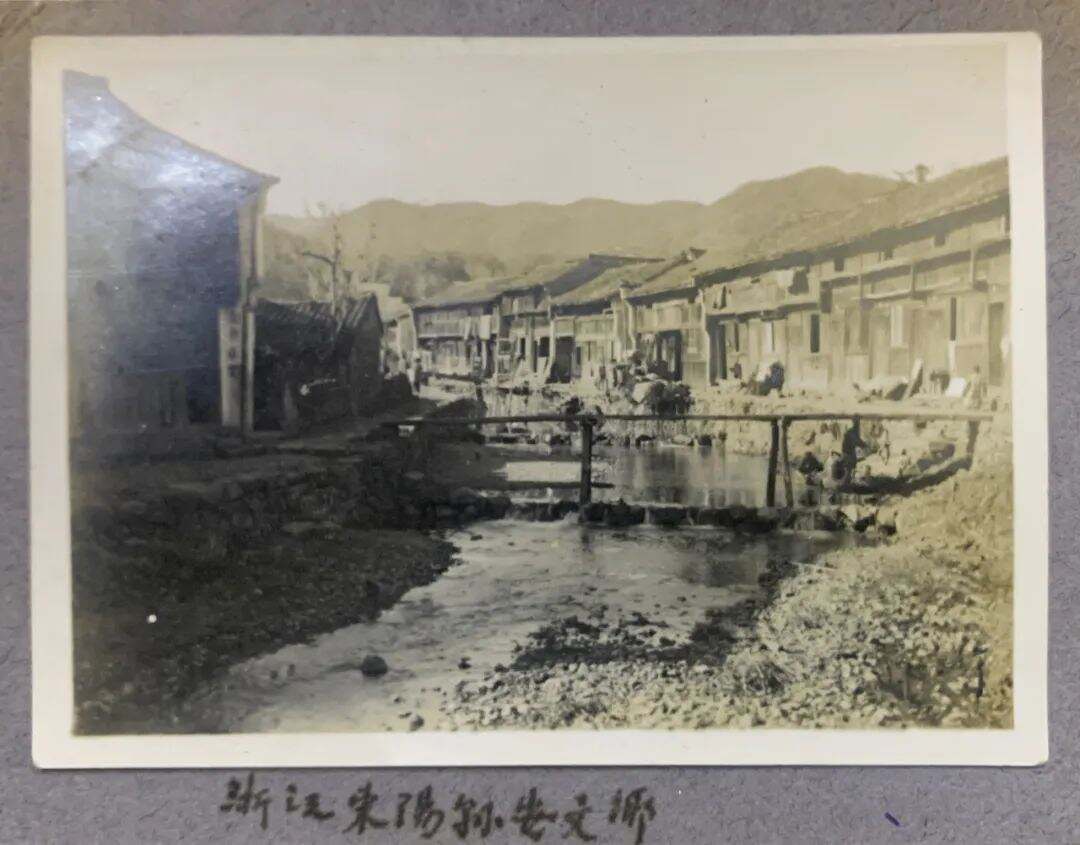

民国安文老照片