科创向“新”行 | 一条合成生物制造大走廊何以千亿?

浙江在线5月28日讯(记者 谈佳轶)近日,记者走进杭州市拱墅区华东合成生物学产业技术研究院(以下简称研究院)。正午阳光下,一排排整齐排列的发酵罐内正涌动着合成生物制造的创新力量。

研究院管理办公室副主任周秋萍说:“研究院是院士领衔+创新转化模式下‘教科人一体化’的创新实践案例之一”。如今,这里已成功孵化了7家合成生物学创新企业,成为行业发展的新引擎。放眼长三角,一条千亿级合成生物制造大走廊已经悄然成型,而这座研究院,正是这条产业巨龙腾飞的关键支点。

创新生态织就产业经纬

在紧邻研究院的大楼里,发酵车间正全速运转。数十个小型发酵罐如矩阵般整齐排列,罐内微生物正在“辛勤工作”。这是杭州中美华东合成生物概念验证中心(以下简称“验证中心”)的核心设施之一。作为研究院推动成果转化的关键平台,正将实验室中的科研成果转化为可商业化的工业产品。

从实验室样品到工艺打通,成本可控的产品,犹如一道难以跨越的鸿沟。比如,实验室里1升产量容易实现,但放大时,菌种调控、环境参数全变了。这对于初创型企业来说,试错成本极高。

而验证中心具备完整的中试放大体系,能够承接并助力小试科研成果的转化,已经成为合成生物学领域创新成果转化的“加速器”。比如研究院孵化企业裕元生物,杭州市拱墅区“大运英才”A类项目得主,已完成槐糖脂的高产菌株改造和500升中试发酵,实现了从葡萄糖到槐糖脂的全生物合成。

杭州中美华东合成生物概念验证中心的发酵罐正“辛勤工作”

如何帮助初创企业跨过“死亡谷”?华东医药生命科学产业园负责人金美英告诉记者:“这只是我们依托华东医药龙头企业的生态资源提供的服务之一,此外,在场地、设备、法务、专利、市场信息等方面园区均能实现资源共享。”研究院孵化企业生基材料能以“加速度”实现产业突破,短短1年多时间便跨越千万营收门槛,完成从初创企业到规上企业的跨越式发展,正是这种生态赋能的典型案例。

这种“轻资产+重服务”模式,大大降低了科研团队的创业门槛。

据悉,研究院通过“高校+平台+企业+产业链”的结对合作机制牵手一家大高校、一家大企业和一个大产业链,践行“教科人一体化”的创新合作模式,高校有人才、科学家懂技术,企业家懂市场,政府懂生态,四股力量拧成了一股绳,形成从技术研发到市场应用的闭环生态。

华东合成生物学产业技术研究院,科研人员在实验室攻坚

在这个四位一体的创新生态中,企业主导地位更加凸显。这种以企业为主导、灵活多样的合作模式,充分发挥了企业的基础优势,促进了产业技术带的形成。目前,研究院已经成功引育了裕元生物、珲达生物、微致生物、生基材料等7家合成生物创新企业。

从浙江的创新实践出发,一张覆盖长三角合成生物制造产业的网络正在悄然铺开。

千亿走廊构筑未来蓝图

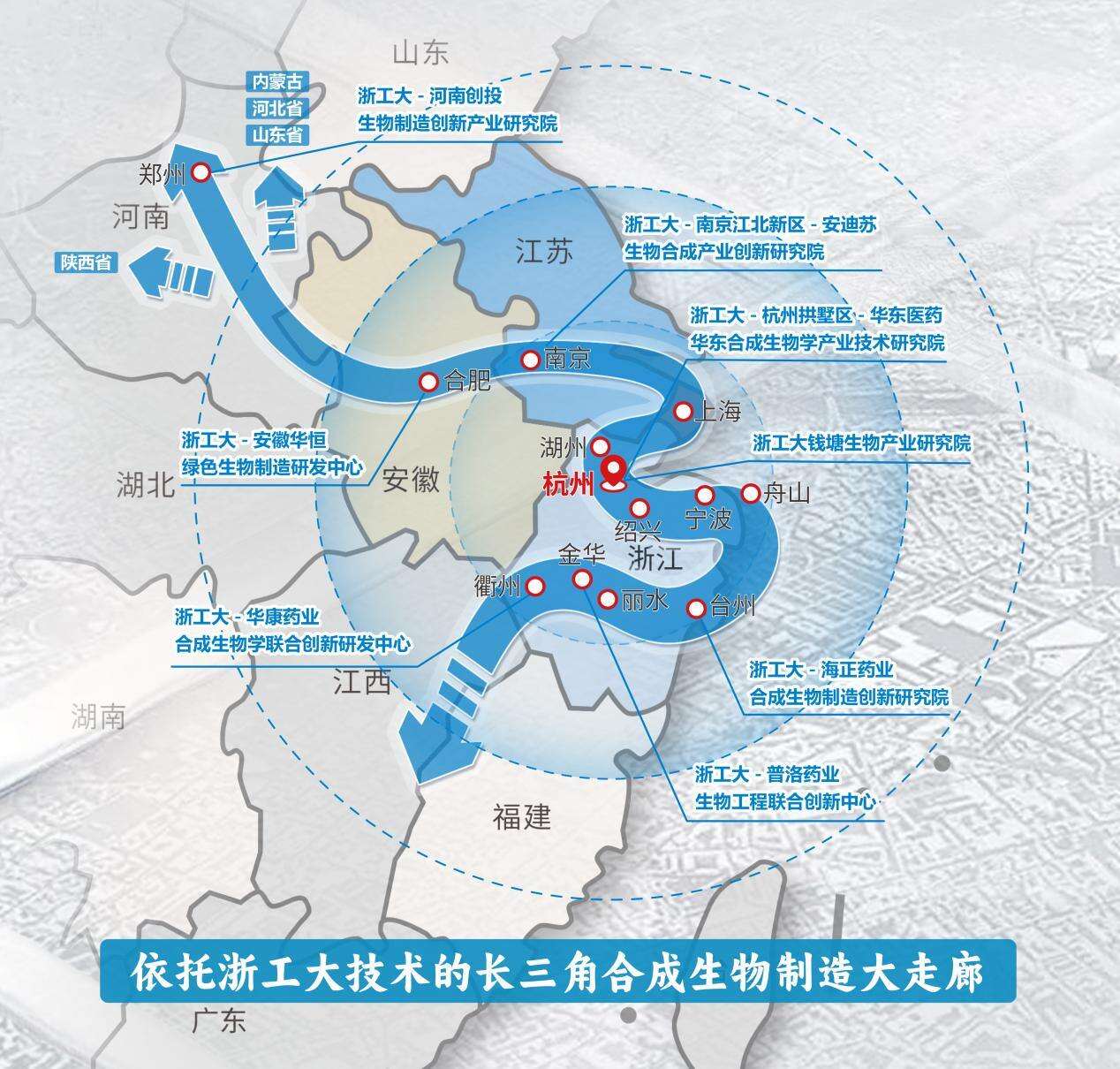

在中国工程院院士、研究院院长郑裕国的脑海里,一条绿色产业带横贯长三角:西起杭州拱墅,东抵舟山群岛,北拓沪苏皖,串联起长三角三省一市,整合6家地方研究院、12家龙头企业及多个国家级、省级实验室平台资源。“长三角合成生物制造大走廊已经初具规模,目前年产值近千亿,且规模还在持续扩大。”郑裕国院士向我们描绘着一幅宏伟蓝图。

长三角合成生物制造大走廊已初具规模

大走廊首创跨省域“政产学研用”协同机制,以院士专家工作站、创新研发中心、技术产品开发和转让等为基础,整合长三角“三省一市”的资源,打破区域壁垒,已经构建起从“基础研究→中试验证→工业放大→规模化生产→产品落地→商业流通→应用示范”全链条创新生态。据悉,2024年度,大走廊实现总营收超900亿元,较2022年的290亿增长213%。

这条创新走廊正催生产业升级和未来产业培育的新芽。

在杭州市拱墅区华东医药的生产车间里,自动化的生产线有条不紊地运转着。华东医药免疫抑制剂环孢菌素斩获国内首张药证,生物类似药利拉鲁肽填补国内GLP-1类减重药物空白,降血糖药物阿卡波糖生产规模和产能全国第一,百令胶囊单品销售额累计数百亿。

依托郑裕国院士团队技术,江苏利民股份打造出全球首条万吨级气相合成-多酶催化生产高光学纯 L-草铵膦生产线;浙江乐普药业建成我国首条阿托伐他汀钙酶法合成生产线;氨基酸、特种维生素、功能性糖和糖醇实现大规模生产……目前,大走廊已取得多项技术创新与成果转化的突破性进展,形成了合成生物学化学品和产酶细胞工厂构建到产品大规模生产直至商业化销售的创新链和价值链,建成了40余条智能化生产线,细胞工厂构建、绿色合成、高效催化等关键技术达到国际领先水平。

“合成生物制造是未来产业,但是未来已来。接下来,我们将扩大大走廊的影响力,逐步往河南郑州鹤壁、河北秦皇岛、内蒙古、新疆延伸,向全国推广。”郑裕国院士表示,大走廊将不断提升合成生物领域核心技术自主可控能力,加速形成具有国际竞争力的产业创新体系,力争到2030年构建起辐射全国、链接全球的生物经济创新网络,成为彰显国家战略科技力量的重要载体,在全球生物产业分工体系中占据价值链高端地位。