藏在酱油里的匠心传奇

讲解者:葛晴晴

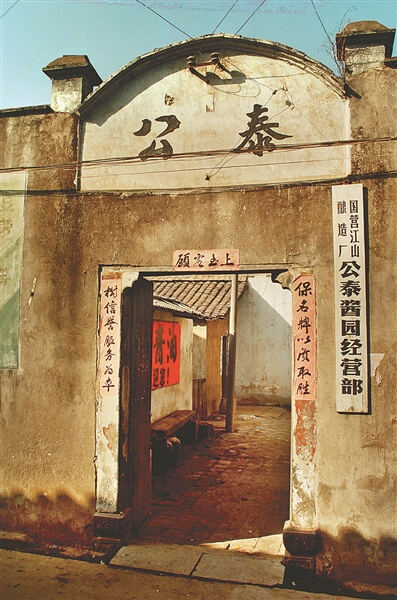

江山清湖公泰酱油已有200多年的历史,是江山几代人的共同记忆。

每逢清湖“圩日”,打上一壶色正味鲜的公泰酱油,回家蒸上一盒米饭,加入半调羹猪油,再淋上一点酱油,用筷子搅拌均匀,就做成了让人垂涎欲滴的酱油饭,成为几代江山人心中拨动味蕾的美食记忆。

走进清湖公泰酱园,一股醇厚酱香扑面而来,仿佛打开了一本穿越味觉的史书。泛着包浆的千斤缸、发黄的老账簿、锈迹斑斑的杆秤……每件档案都在诉说着“慢工出细活”的匠心传奇。

原公泰酱油厂

千斤缸中的酱魂秘语

在酱园广场上,几十口清光绪年间的千斤缸静立如碑,缸壁盐霜凝结成北斗七星纹,坊间称其为“酱门北斗”。

“酱心在缸,急者得咸,诚者得鲜”,这是公泰酱油代代相传的祖训,围绕这口千斤缸,一些制作工艺也代代相传了下来:

“蒸豆柴火须三成松针混七成香樟木,灶台青烟须呈游龙状盘桓半炷香”“曲房泥地须埋三十年陈竹炭,三伏天发酵时,缸内须传出类似蚕食桑叶的沙沙声”……

1942年,日寇侵占江山,时任酱园老板吴新民将未满二百日的头抽酱油全数封存缸底,宁可每日嚼盐拌饭,也不肯提前取用半勺。当胜利的爆竹声震落缸顶陈灰时,老缸头轻叩陶壁,竟听见瓮中传出类似潮汐涨落的古老回响。

身形庞大而稳重的千斤缸,似一位沉默的老者,守望着酱园的日升月落,容纳着酱油酿造的奇妙旅程,蕴藏着公泰酱园对家国的款款深情。

千金缸

老账簿里的时光回响

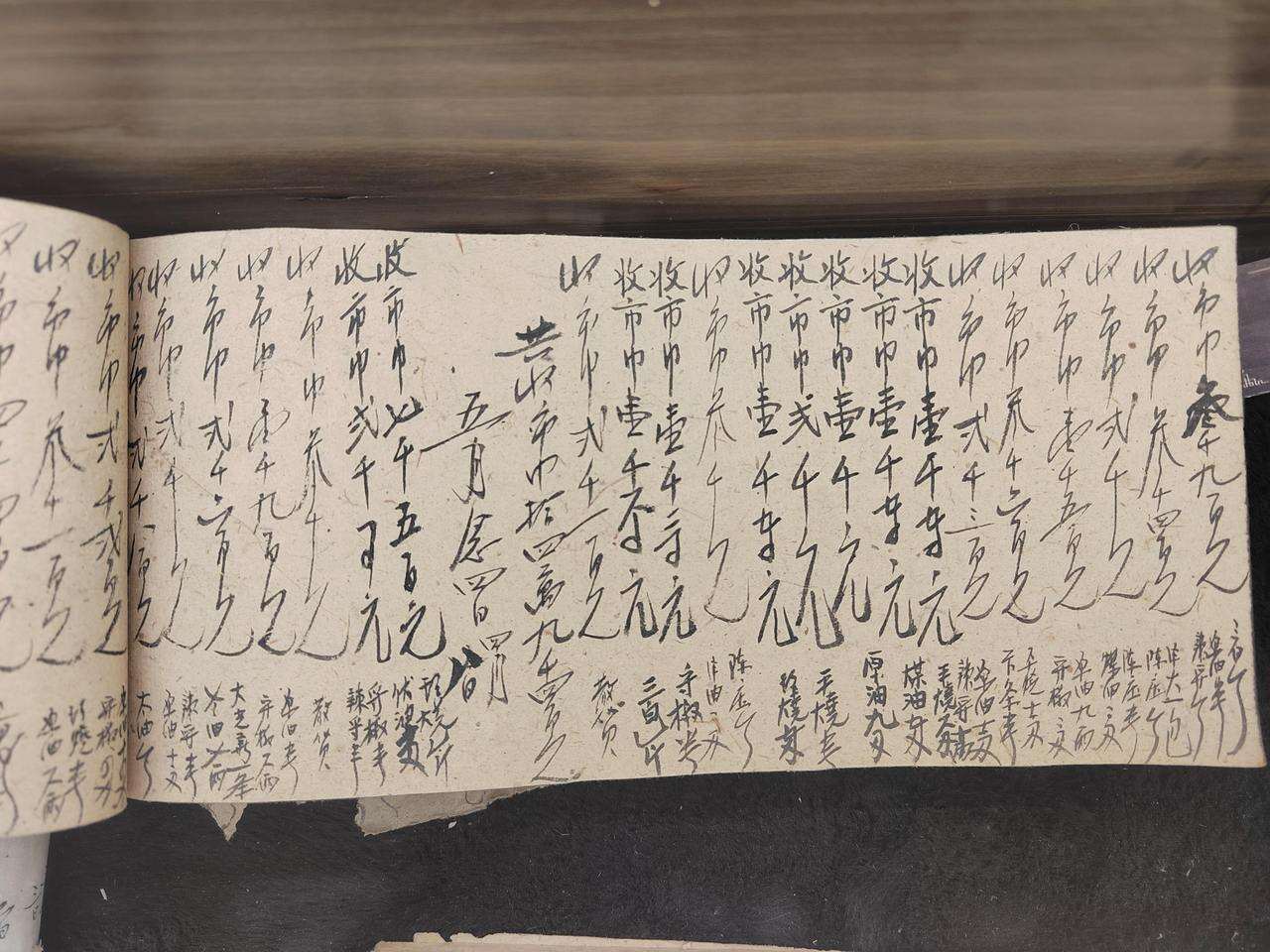

公泰酱园的展示柜里始终存放着一册老账簿,记载着酱园的兴衰荣辱。

翻开账簿,泛黄的纸页上,1940年的记录映入眼帘。彼时战火纷飞,物价高涨,黄豆等制酱原料价格一路飙升。但酱园坚决不涨价,制酱师傅们翻山越岭,深入偏远山村,只为以平价收购黄豆,让百姓在艰难岁月里也能吃上平价酱油。

1958年,公私合营的浪潮席卷而来,为了让传统制酱技艺得以延续,酱园不惜成本,邀请经验丰富的老师傅授课,手把手教导新人。账簿上多的一笔笔给新员工的培训费用,承载着对技艺传承的殷切希望。

老账簿的每一个数字、每一笔记录,都是酱园人坚守初心、勇于创新的见证,诉说着一段永不褪色的酱香传奇。

老账薄

一杆秤称出人间温情

在清湖古镇,公泰酱园“一杆秤”的故事代代相传。

有一年,庄稼歉收,黄豆等原料价格疯涨,酱园成本大增。这天,一位衣衫破旧的老农挑着黄豆来到酱园,小心翼翼地问价。掌柜笑着接过黄豆,拿起秤,故意把秤砣往大刻度挪,让秤尾翘得很高。老农忙摆手拒绝,掌柜却诚恳地说道:“老哥,大家都不容易,我多给您算些,帮衬一把。”老农感动得热泪盈眶。之后,百姓纷纷拿着原料来酱园,掌柜都让伙计用这杆秤多算些重量。酱园利润少了,掌柜却不后悔,他说:“咱靠乡亲们支持,现在乡亲们有困难了,咱不能只图赚钱。”

杆秤

这杆秤,称出的是公泰酱园对百姓的深情,温暖人心,代代相传。凭借“一杆秤”让利于民的理念,公泰酱园不仅成为街坊邻里的心头好,更是“飞”到了千家万户的餐桌上。

如果你有机会到清湖酱园,记得带个空瓶,打份“有故事的酱油”回家!