金三塔:老字号织就新“丝”路

讲解者:倪洁健

早在新石器时代,嘉兴地区开始有了原始的缫丝和纺织技术。几千年来,丝绸,这一人类服饰史上的“美丽奇迹”,以其无与伦比的天然丽质和非凡魅力,一直被炎黃子孙引为自豪。

提起丝绸,怎能不提“金三塔”。这家源自1926年的老字号,几乎成为了中国丝绸行业的活化石。今天,翻开相关档案史料,请大家跟随我一起探寻中华老字号“金三塔”的“丝路”故事吧!

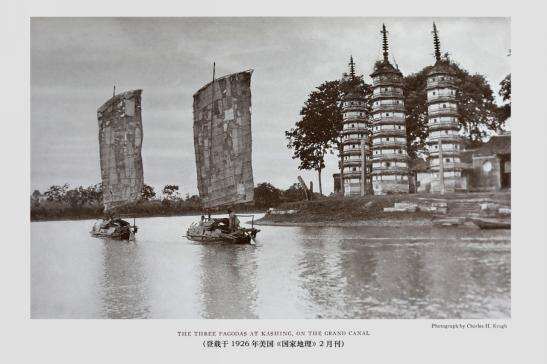

1926年的美国《国家地理》杂志以嘉兴三塔作封面

嘉兴的“丝路”历史

史料显示,在杭嘉湖一带,四千七百多年前的先民们已经从事蚕桑业,能抽丝剥茧,掌握了制作丝织品的技能。唐代诗人白居易的诗《新制布裘》写道:“桂布白似雪,吴绵软如云。布重绵且厚,为裘有余温。朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。谁知严冬月,支体暖如春”。这里白居易所说的“吴绵”就是产自苏州、嘉兴一带的丝绵。由此而知,在唐朝,嘉兴人穿丝绵袄御寒已是很普遍的事。

明《万历嘉兴府志》卷之一“土产”中写道:“货品:苧布、嘛布、绵布、绫绢、细纱、丝绵、盐、油。”可见用丝织的绵布、用丝绵制作的丝绵袄是那时嘉兴人的基本服饰。

在乾隆时期,嘉兴冬天温暖,丝绵产量高,所以冬天御寒之衣多为丝绵袄,这说明一直到清代,嘉兴人多以丝做衣。

于是嘉兴就有了“鱼米之乡,丝绸之府”的美誉、“日出万绸,衣被天下”的豪气。

“金三塔”的由来

“金三塔”品牌源起1926年的老企业福兴丝厂。“金”字有流金溢彩、光彩照人之意,而“三塔”则是中国大运河上的航标遗迹,为嘉兴独特地标。照片档案显示,1926年的美国《国家地理》杂志曾以嘉兴三塔作封面。

可见,“金三塔”品牌名字具有浓厚的地域特征,是杭嘉湖流域千年蚕桑文明的符号语言,更是一种源远流长、不可磨灭的记忆,也意味着绸都嘉兴的真丝最高标准。

历经百年,三塔之历史底蕴与嘉兴的丝绸文化、大运河文化相生相融、传承绵延。“金三塔”源于嘉兴,兴于嘉兴,恪守中国桑蚕丝织技艺,薪火相传,初心不变。

弘扬古婵娟文化,开拓新丝绸之路

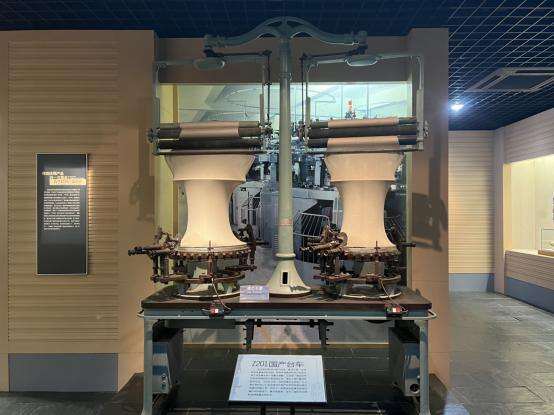

在嘉兴丝绸博物馆内,完整地保存着一件实物档案,那就是一台Z201国产台车,这是“金三塔”当年第一台研制开发的桑蚕丝针织机,它改变了真丝织物历来采用梭织生产的传统工艺,填补了国内真丝针织的空白。

2009年,“中国桑蚕丝织技艺”被联合国教科文组织列入世界人类非物质文化遗产代表作名录。在这块散发着浓浓丝绸文化气息的土地上,“金三塔”作为桑蚕丝织技艺的传承者,为弘扬古老的丝绸文化,默默地耕耘着。已形成从桑蚕基地、真丝面料织造、真丝面料印染、丝绸产品研发设计、生产制作、检验检测和品牌自营的全链路贯通。

保存在嘉兴丝绸博物馆内的Z201国产台车

传承千年华服,展现桑蚕丝的贵气与时尚

“金三塔”出品的丝织品服饰中,有一件我很喜欢的单品。这件单品从唐宋时期一直流行到明清,甚至在民国时期依然受到名媛们的追捧。而我,也在奶奶的老照片中看到过,它就是马甲,北方人也叫坎肩儿。在过去,普通百姓穿的马甲多选用棉花制作,而富贵人家则更偏爱用桑蚕丝,料子轻薄,穿在身上异常温暖。

如今,“金三塔”将这款服饰传承,并融入了现代设计元素,采用优质蚕丝制作,不仅轻盈保暖,更兼具透气性,哑光面料再辅以精巧细致的花丝刺绣作为点缀,既保留了传统韵味,又展现了现代时尚,穿着起来既高级又舒适。它不仅是一种时尚单品,更承载着家的温暖与情愫。

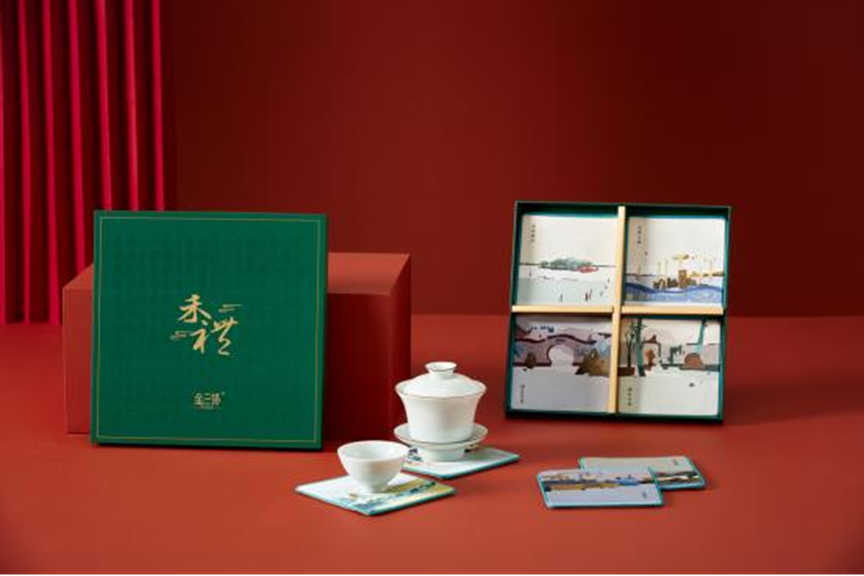

文创产品——嘉禾八景丝绸艺术杯垫八件套

琳琅满目的金三塔产品

真丝眼罩、家居服、丝巾、床品……我在家里居然也翻出了一些“金三塔”的产品,他们甚至还出了文创。可见,“金三塔”经过时间的淬炼和一代代的传承,已经从传统丝绸企业蜕变为国潮标杆。它不仅把中国丝绸的发展用实物形象地展现出来,而且把嘉兴的丝绸推向了全国、推向了世界,当然,它也是我们每个嘉兴人心中的经典。

好了,这就是今天我要分享的“金三塔”的故事。