优秀奖:他是一座山,亦是一首歌

他是一座“山”,故乡的山川与他同名;他是一首“歌”,他创作的《我们是战无不胜的铁军》,曾在新四军中广为流传。他以笔为刃,以墨为锋;碧血丹心,铁骨忠魂。他,就是新四军政治部宣传教育部第一任部长,为革命事业牺牲时年仅40岁的朱镜我烈士。

“石路萦纡水绕村,酒帘深处见柴门。横塘树密鸠携妇,老屋篱深犊有孙。”南宋宰相郑清之在《金峨途中》,将恬静、淳朴的乡村生活描写得淋漓尽致。诗中的“金峨(山)”,位于宁波市鄞州区横溪镇境内,层林叠翠,怪石嵯峨,自古就是甬城名胜之一。在金峨山东麓有个金峨村,依山傍溪,风光旖旎,1901年3月17日,朱镜我就出生在村中的一座四合院里。这座院子是朱镜我幼年生活的地方,也是他逐步走上革命道路的见证者。

2021年是建党一百周年,也恰逢朱镜我烈士诞辰120周年,为缅怀烈士功绩,弘扬爱国精神,当地政府在其故居旧址新建了“朱镜我党史教育基地”。该基地占地面积约6220平方米,分为入口总体印象区、主题纪念展览区、红色教育感悟区、主题纪念拓展区等,集中展现了朱镜我崇高的革命品质。如今,此地已成为宁波各单位、团体追寻先烈足迹,重温革命精神的红色“打卡地”。

朱镜我党史教育基地门楼

走进金峨村朱家峰自然村,远远就可以看到一座高大的门楼,青砖黑瓦硬山顶,上书“朱镜我党史教育基地”九个金字,端庄大气,笔力遒劲;两旁对联云:为真理四处奔波宣传马列,誓抗日皖南突围捐躯祖国。短短两句话,道出了朱镜我波澜壮阔的一生。沿着基地大道前行,迎面而来的是一座形似笔尖,又似刀刃的雕塑,正面写着1940年由朱镜我作词、何士德谱曲的《我们是战无不胜的铁军》一歌。朱镜我一生以笔为刃、以文作枪,坚定不移地传播马列主义,即使身陷囹圄依然坚贞不屈。他的革命生涯,正如他在歌词中写的那样:“我们在斗争中生长壮大,千百次血战恶斗,锻炼出无限的伟大力量”!

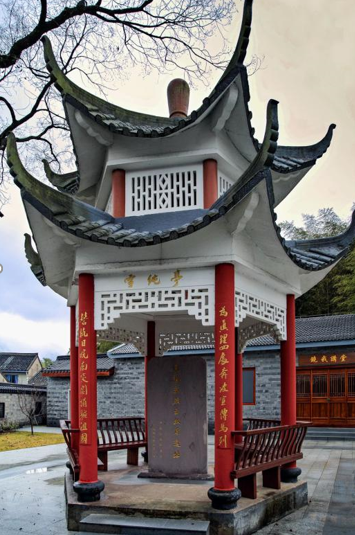

在“镜我讲堂”前,有一座六角重檐、红白相间的“雪纯亭”,此亭建于1998年,以烈士的一个曾用名命之。亭中竖有一块高大的石碑,正面镌刻着“朱镜我烈士故居遗址”几个大字,背面是烈士一生的简介。斗笠形的亭子顶部有一组梅、兰、竹、菊、松、荷,图案鲜明,造型逼真。设计者将这些历来为世人称颂的花和树,雕塑在雪纯亭里,可谓匠心独用,在它们的映衬下,镶嵌在中间的那颗红五角星显得更为耀眼夺目。

蓝天下,整个基地环境清幽、庄严肃穆。阳光透过山林,柔和地洒落在建筑上,那斑驳的光影,似在无声地讲述着先烈悲壮如歌的往事。

雪纯亭

朱镜我(1901~1941),原名德安,又名得安、雪纯、镜吾、谷荫。1927年毕业于东京帝国大学社会学系。第一次国内革命战争失败后,他毅然决定在时代的洗礼中完成读书报国的宏愿,遂以家乡的金峨山为谐音,将自己的名字改为朱镜我,并于同年10月回国,投身到带有鲜明“左翼”倾向的创造社。1928年5月,朱镜我加入中国共产党。1929年参加成立中国左翼作家联盟。后又担任中国社会科学家联盟第一任党团书记、中共江苏省委宣传部长和党中央文化委员会书记,领导革命文化运动和党的宣传工作。

朱镜我烈士像

1935年2月,在国民党对上海中央局的第3次大破坏中,朱镜我等人被捕,后被押至戒备森严的南京宪兵司令部看守所。朱镜我曾有多次机会可以离开监狱,国民党首都警察厅厅长陈焯,是朱镜我的同乡和亲戚,他写信答应保朱镜我,但条件是必须“办手续”。朱镜我看了信说:“这些人真是以小人之心,度君子之腹。谁理他!”国民党教育部总务司司长雷震是朱镜我在日本留学时的同学,也来劝朱镜我“自新”。朱镜我坚持革命立场,声明自己无罪,根本不需“自新”。朱镜我爱人的叔父赵次胜当时任国民党浙江省第六区行政督察专员兼保安司令,和蒋介石关系密切,也出面要保释朱镜我。朱镜我仍不为所动,使赵次胜不得不感叹地说他这个叛逆的侄女婿是个“很有骨气的人”。关押在看守所里,吃的是霉米饭,睡的是“水门汀”,烘箱似的监牢,终年不见阳光,这对患有严重胃病的朱镜我来说无疑是一种考验,可他却大义凛然,嗤之以鼻,直到1937年6月底,经党组织营救才脱离虎口。

出狱后,身子虚弱的朱镜我经常大口吐血,为此不得不返乡养病。但即便这样,他依然心系革命事业,拖着病体,主动重建抗战后的浙江党组织。1937年9月,朱镜我被公选为中共宁波临时特别支部(后发展为浙东临时特委)的书记,使宁波地区中止多年的党组织得到恢复和发展。同年11月,朱镜我受中共中央长江沿岸委员会委托,在杭州正式成立了中共浙江省临时工作委员会。据村里的老人回忆,当时由于活动经费筹集非常困难,朱镜我曾回到横溪朱家峰老家,抵押、变卖了一部分田地和家产,用作交党费和从事革命活动的经费。他还把钱送给穷人家,以供贫家子弟上学之用。他对乡亲们说:“共产党总要兴旺起来的,大家要办好事。”有人问朱镜我,何时天下可太平?他用通俗的语言答道:“等到十年以后,穿草鞋的人进村了,分不出哪是官哪是兵,天下就太平了。”当地有个大地主,对朱镜我的言行很反感,“忠告”朱镜我:“不要吃共产党的饭,有风险,还是改邪归正吧!”朱镜我义正词严地反问他:“何为‘正’?何为‘邪’?”驳得该地主理屈词穷、狼狈不堪。朱镜我的一个表兄,曾任过国民党中山舰的舰长,看见他身穿一件旧长衫,脸色苍白,十分惋惜地劝说:“你也是在日本留过学的人,何必要做这种吃苦又冒险的事?我可以介绍你到国民党政府做官。”朱镜我淡淡一笑答道:“我要是为了做官,十年前也就不会走这条路了。”

是的,十年前,26岁的朱镜我已将前路看得清清楚楚:这是一条需要在黑暗中摸索的崎岖之路,这是一条需要引路人去披荆斩棘的风雨之路。“知其不可而为之”,只因他从未忘记自己救亡图存的初心和信念!

1938年5月,朱镜我到南昌新四军办事处和中共中央东南分局宣传部工作,并负责编辑《剑报》副刊。同年到皖南新四军军部,任军政治部宣传教育部第一任部长兼军部刊物《抗敌》杂志主编。1941年1月,皖南事变中,朱镜我抱病随军转移,为了不拖累同志,最后纵身跳崖,为共产主义事业流尽最后一滴血。

站在朱镜我纪念馆内,那一张张老照片、一个个老物件、一段段催人泪下的文字,还原了当初的革命历史,真实展现了朱镜我烈士从一名普通的知识分子成长为用笔播撒红色火种的革命家,最后壮烈牺牲的英雄事迹。朱镜我是入党誓词的最忠诚践行者,他以火一样的热情投身于革命文化和马克思主义在中国的传播,充分体现了“为共产主义奋斗终身”的理想情怀。他不为种种诱惑所动,“永不叛党”是身上最鲜亮的标签。面对生死考验,他的纵身一跃,就是对“随时准备为党和人民牺牲一切”的最好诠释。他为党和人民、为共产主义事业所作出的贡献,让每一个参观者深受感动。他追求真理为救国的崇高理想,无私奉献为革命的伟大精神,以及不屈不挠的战斗意志,艰苦奋斗的优良作风,给每个参观者上了一堂真正触及心灵、融入血脉的党课。

也许,岁月能改变山河,但历史将不断证明,有一种精神永远不会失落。崇高、忠诚和无私,将超越时空,成为人类永恒的追求。也许,时间会冲淡记忆,但人们决不会忘记,为祖国牺牲的英雄,他们的理想,他们的信念,使千万人的心灵为之震撼。“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”。朱镜我,一个以笔为刃的儒将,他的名字,与故乡的山水永远同在;他创作的战歌,将永远回响在祖国的山河大地!(戴勤锋 宁波市勤州区委党史研究室)