二等奖:坐在爷爷的桌子前

桐乡的深秋,田野里弥漫着丰收的味道。档案馆的一处展览现场,靠墙摆着一套旧式桌椅。桌前,走来一位身材修长、温文尔雅的男子。

“请您坐下来!”

“坐在爷爷的桌子前!”

桐乡市档案馆的工作人员立即上前,为他介绍这张桌子的来历:1927年8月下旬,茅盾隐居在上海景云里11号甲,开始了文学创作生涯。十个月里,茅盾足不出户,每天在阁楼上写作。那段日子,在女儿沈霞和儿子韦韬幼时的记忆里,是与父亲茅盾最亲近的时光。为了展现茅盾创作时的真实环境,特地参照馆藏文物,制作了这套旧式桌椅……

同时提议,请他坐下来,拍照留念。他微笑着,没有说话,沉稳地坐了下来,认真翻看桌面上的记录本。

这名男子就是茅盾先生的长孙沈韦宁先生。那天他是一名嘉宾,也是一名跨越千里而来的游子。

茅盾先生的长孙沈韦宁先生在展览现场

这令人动容的一幕,发生在不久前的一个周末。我沐浴着午后的阳光,来单位参加茅盾珍贵手迹档案展暨《茅盾珍档集》首发式。当天嘉宾云集,沈韦宁是其中的贵客。

作为名人之后,沈韦宁没有半点架子,非常随和。展览现场,许多人提出与他合影,他总是面带微笑,一一满足对方的要求。活动现场人多,我没有冒昧提出合影要求,而是站在附近,找准角度,按下快门,尽可能多留下一些珍贵的瞬间。

一幅幅茅盾手迹,书法俊秀有力,见证文化自信;沈韦宁先生目光睿智、气质儒雅,讲述茅盾故事,展现红色家风……历史与现实交织,思想和思想碰撞,因为沈韦宁先生的到来,让我感到与茅盾先生的距离更近了,对他的敬仰、敬意又深了。

我曾多次拜读《茅盾回忆录》,发现茅盾写作的环境,大多是一张旧书桌,一把旧椅子;有时为了躲避反动派追查,还要不停转移,居无定所……在如此艰辛复杂的环境中,茅盾用革命点燃文学,用文学照亮世界,通过不懈奋斗,创作了无数经典作品,成为新文化运动的先驱、中国革命文艺的奠基人。他是桐乡人民的骄傲,是家乡孩子心目中的榜样。

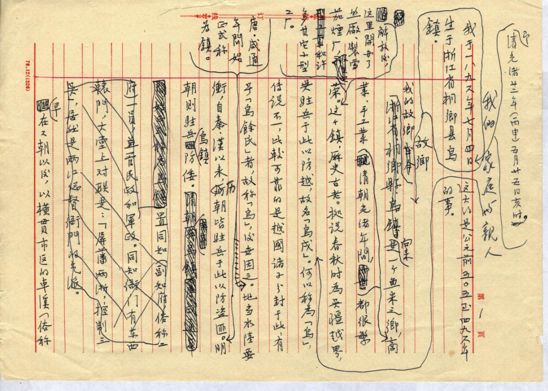

茅盾回忆录手迹:我的家庭与亲人·故乡

有一个“两部鼓吹”的故事,令人难忘。

1942年3月9日,茅盾由香港脱险来到桂林。当时中国共产党桂林文化战线的负责人邵荃麟,把一间厨房让给茅盾一家居住。那间厨房很小,八九个平方,只能放下一张双人床和一张桌子。空间狭小,环境也很嘈杂。对此,茅盾在回忆录中写道:我的小房外边就是颇大的一个天井(院子)。每天在一定时候,天井里非常热闹。楼上经常是两三位太太,有时亦夹着个把先生,倚栏而纵谈赌经,楼下则是三四位女佣在洗衣弄菜的同时,交换着各家的新闻,杂以诟谇,楼上楼下,交相应和;因为楼上的是站着发议论,而楼下的是坐着骂山门,这就叫我想起了唐朝的坐部伎和立部伎,而戏称之为“两部鼓吹”。

在桂林生活的九个月里,茅盾创作了长篇小说《霜叶红似二月花》,中篇小说《劫后拾遗》,短篇小说《耶稣之死》《参孙的复仇》《列那和吉地》,以及数十篇散文、杂文、评论等作品。

为啥“两部鼓吹”的特殊环境,没能让茅盾分心,反而写出诸多佳作?答案就是信仰的力量。恰恰是艰苦的环境,锤炼了坚定的信念,伟大的人格,以及为革命事业奋斗一生的决心和信心。

一张书桌就是茅盾工作的地方,也是他坚守一生的岗位。只要有一张旧书桌,一把旧椅子,他就能拿起笔,投入战斗,发出时代的最强音,刺破黑暗,指引人们走向光明。

茅盾的一生是文学的一生,奋斗的一生。即使到了晚年,茅盾还在坚持撰写回忆录。1978年,82岁的茅盾开始撰写回忆录。当时他精力日衰,左目失明,右目仅有0.3视力,阅写极慢,用脑也不能持久,工作半小时必须休息一段时间。但他下定决心,不怕困难,全身心投入工作。

此前,茅盾作了充分准备和精心构思。早在1976年3月24日,就开始第一次录音;此后,一般是晚上和上午躺在床上构思,下午录音2个小时。1977年秋,录音整理出来,茅盾觉得缺乏文采,就决定动笔写。茅盾还发信到各地,请亲戚、朋友们帮助查找、核实材料。后来,他的儿子、儿媳和外甥女也成为助手,在北京、上海等地查阅报刊杂志,收集500多万字的资料。正如茅盾在回忆录序中写的那样:所记事物,务求真实。言语对答,或偶添藻饰,但切不因华失真。凡有书刊可查核者,必求得而心安。

撰写回忆录,体现了茅盾对事业的无比热爱,对工作极端负责、严谨细致的工作作风,为我们树立了典范。

在一张张普普通通的旧桌子上,茅盾除了写作,还一直在为党工作。

作为我党最早的党员之一,茅盾参与了党的创建。1921年7月,中国共产党成立。此后,各省的党组织逐渐建立,党中央与各省党组织之间的信件和人员往来日渐频繁。茅盾当时在商务印书馆工作,他本身是个作家,信件多一点,也不会引人注意,中央就委任他为专职交通员。地方上写给中央的信件,信封上就写着沈雁冰先生转钟英小姐玉展。时间长了,还闹了笑话。原来编辑部的同事,三天两头看到有钟英小姐的信,就问茅盾,这个人是不是你女朋友?对此,茅盾不置可否,笑而不答。当时在茅盾身边的郑振铎,出于好奇,有一次把写给钟英小姐玉展的书信悄悄打开了,结果发现是福州地委写给中央的报告。此刻郑振铎才恍然大悟,原来钟英是党中央的谐音代号。

茅盾为革命奋斗一生,为党和国家奉献一生。他的拼搏与奋斗,不是为了一己之私。说起他大公无私、甘于奉献的家风,我不由得想起两次不同寻常的捐献。

一次是为了文学。1980年9月,茅盾与儿子韦韬有一段对话。“稿费一直存在银行里,现在有多少了?”“有二三十万吧。”“这笔钱我想用来设立一个文学奖,25万元够不够?”“这是件大好事。25万元是很可观的数目,作为基金肯定能起到繁荣创作的作用。”1981年,根据茅盾先生遗愿,设立了茅盾文学奖。至今举行了十一届,激励了无数人的文学梦想,为社会主义文化强国建设贡献了文学力量。

还有一次是为了家乡。2007年3月,茅盾的儿子韦韬陆续向浙江桐乡市档案馆捐献茅盾手稿原件等珍贵档案资料610件14287页。如今,这批茅盾档案成了“镇馆之宝”,不仅是开展爱国主义教育的宝贵资源和精神财富,而且在党史研究、资政育人方面发挥着越来越重要的作用。档案馆划出区域,指定专人进行保管,通过定期举办展览、拍摄短视频等方式,向广大市民和各地参观者讲好茅盾的革命故事、红色家风。

在我眼里,茅盾不仅是革命前辈、文学巨匠,也是一个热爱家乡、有情有义的人。“漫长的岁月和迢迢千里的远隔,从未遮断我的乡思。”他对家乡无比眷恋,对家乡的发展十分关心,对家乡的建设给予了全力支持。

金秋是收获的季节,桐乡的杭白菊正在采摘,金黄的稻田里忙碌着收割机的身影。今年11月19日,茅盾文学奖颁奖典礼再次回到茅盾先生故里,“2023中国文学盛典·茅盾文学奖之夜”在乌镇举行。我想这样的“回家”,也是实现了茅盾思念家乡、造福家乡的美好愿望吧!

书桌陪伴了他一生,文学续写下新的故事。正如他笔下的春蚕和白杨,春蚕到死丝方尽的奉献精神,白杨在风雪的压迫下保持着倔强挺立的奋斗精神,始终在勉励后人向上向前。茅盾奋斗一生的事迹启示我们,只要树立远大理想,始终干在实处、走在前列、勇立潮头,就能化平凡为不凡,成就梦想。

坐在爷爷的椅子前,沈韦宁感受到的,也许是怀念、亲情与温暖。而作为一名新时代基层党史人,我感受到的,则是担当、责任和使命。新时代是奋斗者的时代,奋斗精神永不过时。对茅盾先生最好的纪念,就是立足岗位、苦干实干,做好当下的工作,讲好新时代党史故事,为社会多做贡献。如今的条件更好了,基础更优了,更要艰苦奋斗、团结拼搏,把先辈们开创的事业不断推向前进。

孩子们陆续到来,展览还在继续,茅盾的故事也在继续。(庄永明 桐乡市史志研究室、市档案馆)