三等奖:桥立钱江潮,档记赤子心——打卡浙江省档案馆并读档后有感

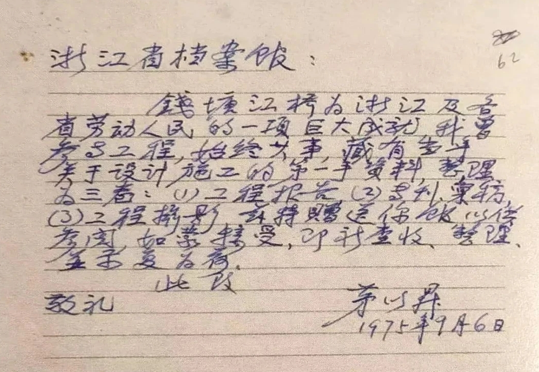

1975年,浙江省档案馆收到了一封特别来信,致信的不是别人,正是我国著名桥梁专家茅以升先生。他在信中这样写道:“钱塘江桥为浙江及各省劳动人民的一项巨大成就,我曾参与工程,始终其事,藏有当年设计施工的第一手资料……兹特赠送你馆,以供参阅”。正是因这次特别的礼物,使珍贵的钱塘江大桥档案成了浙江省档案馆的镇馆之宝之一,后来也被列入中国第一批国家档案文献遗产。

打卡点之浙江省档案馆

有关钱塘江大桥的故事,我同很多人一样,是源于小学课本的记忆,借“打卡浙江红色名片”活动之际,近水楼台先得月,我得以在省馆档案库房中读到钱塘江大桥工程档案史料,当触摸着那些经过岁月沉淀的一卷卷图纸,直面那烙上历史痕迹的一张张照片,追忆着耄耋之年的茅老二次致信、一次亲临浙江省档案馆的往事,仿佛置身在那汹涌澎湃的钱塘江边,目睹着当年茅以升先生建桥、炸桥、复桥的历史画面,切身感悟之江大地的时代潮儿勇立潮头的浙江精神。读档后的我心情久久不能平复,我想这些档案中就蕴藏着为奋力谱写中国式现代化浙江新篇章的动力源泉。

一、仍由你馆保管,正是我的愿望

或是大桥落成于浙江,或是茅以升先生的钱江情结,抑或其他原因,总之,茅以升先生意将本人保存的钱塘江大桥工程技术档案捐到浙江省档案馆,这便有了文中开头的那封1975年来信。然而,从致信到最终捐赠进馆,却有一番曲折。

因考虑到钱塘江大桥的档案应归属铁路部门管辖,不属于综合档案馆管理的范畴,浙江省档案馆在收到来信和档案不久,就与有关部门进行了联系,后上海铁路局得知此事作出回应,希望保管钱塘江大桥档案。在1978年9月,钱塘江大桥相关档案被转给了上海铁路局。不料一年多后,浙江省交通厅转来茅以升先生本人意见,告知档案存放上海铁路局不妥,于是浙江省档案馆立即将档案取回并继续保管。1980年9月17日,茅老再致信给浙江省档案馆,信中他这样写道:“钱江大桥档案三册,已由上海铁路局取回,仍由你馆保管,正是我的愿望,甚为忻慰。”历经5年辗转,茅以升的捐赠意愿终于得以实现。

茅以升写给浙江省档案馆亲笔信

随着档案进馆,茅以升先生也与浙江省档案馆正式结缘。1985年5月23日上午,年近九旬的茅老兴致勃勃地亲临浙江省档案馆,他翻阅了经过整理的工程档案,高兴地说:“你们工作做得很好,档案保管得这样好,我很放心,这些档案今后还是很有用的。”正如茅老所言,早在1980年进馆不久,钱塘江大桥工程档案就为当时杭州地下水勘探工作带来了巨大帮助,节约了大量资金和时间,《光明日报》《浙江日报》头版均进行了报道。2006年5月,浙江省档案馆为来馆的丹麦先生提供了当时丹麦人在钱塘江大桥建设的档案记录,同时为丹麦驻沪总领事馆编辑出版图书提供了档案史实支撑。

馆藏茅以升先生捐赠档案主要有四块内容,一是反映1933年8月至1934年12月钱塘江桥筹备期间的档案。有建桥计划书、招标简章、工程说明与筹备报告、工程的概算与预算。二是钱塘江桥工程图纸,共53张,主要有地质图、地形图、工程施工图,是工程的核心部分。三是钱塘江大桥工程摄影。摄影底片86张、照片75张、印刷出版的《钱塘江桥工程摄影》等。四是茅以升撰写并出版的有关钱塘江大桥的文字、著作。钱塘江大桥工程档案里体现着极大的科学技术价值,但同时,也蕴藏着以茅以升为首的桥梁先驱在钱塘江大桥建设中的爱国奋斗精神。

二、抗战必胜、此桥必复

钱塘江大潮举世闻名,但在江上建一座大桥谈何容易,钱塘江上游山洪暴发、下游则有海浪倒灌,还有台风袭扰,何况当时的旧中国,还没有一座现代化钢铁大桥出自中国人之手。所以,当茅以升决定建钱塘江大桥后,受到了外国媒体普遍质疑,甚至妄言“能在钱塘江上造大桥的中国工程师还没出世呢!”

1935年4月6日,经过了约一年半的精心筹备,茅以升设计的钱塘江大桥项目在中外注目下开工了。施工过程中,工程技术人员打破了传统的施工方式,采用基础、桥墩、钢梁三种工程同时并进的新方法,齐心协力克服万难,终于在1937年8月,迎来了工程收尾攻坚的关键阶段。然而,就在同时,淞沪抗战爆发,日军侵略的铁蹄给即将通车的大桥布上了一层浓密的阴云。43天后,铁路桥通车,11月17日,公路桥通车,由中国工程技术人员自行设计并组织施工的第一座铁路公路两用的现代双层桥梁自此诞生!

因侵华日军逼近,还未来得及庆祝,为防止日军占领后利用大桥,茅以升接到通知,必须立即炸桥。1937年12月23日下午5点,眼看日寇的铁蹄即将过桥,茅以升亲手点燃了预埋在14号桥墩的炸药,大桥在茅以升的注视下折断2座桥墩和5孔钢梁,化作一只涅槃的凤凰,在大桥开通的短短数十天里,大量的军用物资和逃难民众得以转运和疏散,大桥炸毁的这一天晚上,茅以升满腔悲愤地在书桌前写下8个字:“抗战必胜,此桥必复”。

建桥是爱国,炸桥也是爱国,复桥更是爱国。抗战胜利后,茅以升终于接到复桥的命令。此后历经7年多次修复,钱塘江大桥于1953年再次通车,茅以升当初的泪誓终得实现,这一次,茅以升终于再也不用为大桥的安全而担心了。这座原定使用年限是50年的跨江大桥,时至今日,仍然公铁两用承担着繁忙的现代交通任务,也成了每一位杭州市民的心头肉。

三、拳拳之心,永立潮头

读钱塘江大桥工程档案时,有一处让我钦佩不已,《筹备报告》的组织经过里写道“规程中订明得招收大学毕业生,实地练习,俾养成桥梁专门人才,为异日工程之助”。实际上,茅以升在钱塘江建设中,便是这样做的,他还吸收土木工程大学在校生参加工程实践,把工地办成学校,真正使钱塘江大桥成为我国桥梁工程师的摇篮,后来为武汉、南京等跨江大桥建设发挥了重要作用。茅以升曾说:“人生一征途耳,其长百年,我已走过十之七八,回首前尘,历历在目,崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡。桥何名欤?曰奋斗。”茅以升先生不仅为中国工程人员提供建桥参考,也为历史留下了人生明晰的注解。

档案,是历史的记录。如果说钱塘江大桥是一座奋斗之桥,档案就是奋斗的记录。钱塘江大桥档案,茅以升悉心保管了40余年。他曾说:“过去我为人民修建了钱塘江大桥,现在我又把大桥的全部资料献给国家,这才能说真正完成了国家和人民交给我的历史任务。” 拳拳之心,茅老不愧是“中国桥魂”。2016年,G20杭州峰会期间,正值农历八月大潮高峰时,习总书记对浙江提出了“秉持浙江精神,干在实处、走在前列、勇立潮头”的新要求,这也是交给浙江人民的伟大光荣任务。回看钱塘江畔,百年不到的时间里,昔日的天堑已架起来10余座桥,茅以升先生当年建造的钱塘江大桥再也不是铁骨铮铮独负重任了。

大潮不曾失约,大桥依然伫立。今天,我们需怀“赤子之心”,沿着“奋斗之桥”,既勇立潮头,也永立潮头,写下更多动人故事,并用档案继续记录好、留存好所有奋斗者的辉煌,为新时代浙江发展凝聚强大力量,我想这也是“打卡浙江红色名片”的意义所在。(汪超 浙江省档案馆)