优秀奖:“飘萍一支笔 胜抵十万军”——走进紫溪村邵飘萍烈士陈列馆

特别是邵飘萍,对我帮助很大。他是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,一个具有热烈理想和优良品质的人。

——毛泽东

这是1936年毛泽东在接受美国记者斯诺采访时对邵飘萍的评价。2021年百年党庆热播电视剧《觉醒年代》更是让儒雅、有思想、有担当的“一代报人”邵飘萍走进了当代人的视野。各地的邵飘萍纪念馆也成了人们红色之旅的热选之地。前年我走访了横店邵飘萍烈士纪念馆、金华邵飘萍旧居陈列馆,也在网上打卡了北京重新装修后的《京报馆》旧址(邵飘萍故居),但是当我参观邵飘萍故里东阳市南市街道紫溪村的烈士纪念馆时,作为烈士家乡的后人,我依然会涌起一番别样的心绪。

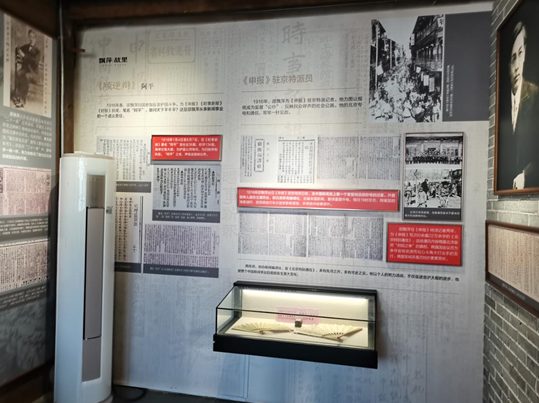

2021年东阳市委宣传部与财政局合力编著《邵飘萍》一书,因为有幸忝为主编,于是我多次走访了紫溪村的邵飘萍纪念馆。当时纪念馆设于村内以烈士名字命名的飘萍小学内。馆的门联是罗章龙老先生的诗句:“亢斋革命先行侣,千秋纪念邵东阳。”馆内赫然屹立的是手捧着一本《京报》的烈士半身像,存放着祝文秀女士提供的照片以及文字材料,还有一些邵飘萍的墨宝真迹,如“莫放春秋佳日去,最难风雨故人来”。如今邵飘萍纪念馆已新建于御史第的西边,是一座仿古建筑,轩敞大气,庄严肃穆。整个陈列馆分五个单元:家世家风、飘萍岁月、新闻救国、《京报》春秋和信仰的诠释。馆内陈设丰富,虽然烈士生平用过的物件或手迹因为分散于各地纪念馆而显得有些单薄,但纪念馆通过大量的复印件、关于烈士的著作或文集、电子屏幕等方式全方位地展示了烈士形象与精神。

因为几次写与紫溪村、邵飘萍相关的文章,都是找了村里老年协会邵福清会长相陪。邵会长戏说我是比紫溪人更了解紫溪的人,于是基本上他也不作介绍,让我一个人默默地参观纪念馆。虽然新建的纪念馆我也是第一次来,但却仿佛是走在老朋友家中,一切如此亲切。隐隐中,还有个熟悉得亲人一般的向导,他就是纪念馆的主人——邵飘萍烈士本人。

我看到“五四运动的发难者”邵飘萍登台演讲

他身着一袭长衫,面容清秀,蹙额疾首,怒挥着双拳,发表着振聋发聩的演讲:

现在民族危机系于一发,如果我们再缄默等待,民族就无从挽救而只有沦亡了。北大是最高学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争。

原来这是邵飘萍在一九一九年五四运动前夕的北大五三晚会上作的演讲。当时北京大学一千多名学生和北京十三所中等以上学校学生代表正集合于北大法科礼堂报告巴黎和会。会议开始,邵飘萍烈士第一个发表演说,他义愤填膺地向大家报告了巴黎和会上中国外交失败的经过和原因,清醒地指出山东问题的性质和当时的形势,向所有的同学发出保家卫国的呼吁。

五四运动期间,邵飘萍还将他自己创办的《京报》和许多抨击封建文化的文章寄回家乡东阳进行反帝反封建宣传。进步报刊的传入,为闭塞的家乡吹来了新文化的春风,使广大青年充满活力。“五四”以后,邵飘萍继续站在革命的立场,和北洋军阀的反动统治作斗争,在《京报》上发表了大量攻击和揭露北洋各派军阀官僚投靠帝国主义、昏谬贪残丧权辱国等罪行的通讯报道和评论。在后来的1923年京汉铁路工人大罢工、1925年五卅运动、1926年三一八运动中,他都是积极的参加者,并曾经给运动以强有力的舆论声援,可谓是逢役必战。爱国将领冯玉祥曾经深情地说:“飘萍只知有真理,有是非,而不知有其他。”

我看到“新闻界的全才”邵飘萍驱车而过

在段祺瑞内阁政府门外,一辆法国公使的汽车刚进门,邵飘萍立马尾随着驱车入门,门卫以为他们同行,于是没有阻拦。原来这天段祺瑞内阁开会讨论“金法郎案”,邵飘萍想第一时间获知会议细节。但《京报》自发刊起便抨击段政府的种种罪行,早已被内阁视为眼中钉,作为《京报》社长,他又怎么可能列席会议呢?于是邵飘萍便租了一辆小车,在政府门外不起眼处等待时机,尾随而入。段内阁对邵的行动毫无察觉,直到第二天,会议细节被《京报》和盘托出,段祺瑞串通列强,意图秘密签字、同意法国用已贬值的法郎计算庚子赔款的秘密谈判公之于众。内阁政客方瞠目结舌。

邵飘萍机警敏锐,有着出众的采写技巧,可谓是天生的报界奇才。他是我国新闻学之泰斗、奠基者,是20世纪早期新闻界罕见的多面手、全才者。他一生当过记者、主笔、主编;办过通讯社、报馆。既精通采访、编辑业务,又能经营管理。对“新闻学”有较深的造诣,曾在北京大学等讲授过新闻学,也编写出版过新闻学专著。邵飘萍不仅在新闻界多元化地拓展他的事业,并且他还像马克思一样“在他所研究的每一个领域……都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止”(恩格斯《在马克思墓前的讲话》),在每个领域都有着突出的贡献。

邵飘萍最为人熟知的身份就是“一代报人”,浙江省新闻工作者协会用邵飘萍名字命名的“浙江飘萍奖”,成为全省优秀新闻工作最高奖,至今已经评选了15届,这也可谓是对邵飘萍在新闻学上的成就和贡献的一个最高褒奖。眼前又缓缓展开了邵飘萍写给他的夫人汤修慧的书信:

“弟以傲骨天成,岂能寄人篱下,故惟有勉励所为,欲以新闻记者终其身,不事王侯,高尚其志,君亦赞成否?”

我看到“传播马列主义的先驱者”邵飘萍从容就义

1926年4月26日4时30分,北京天桥东刑场,邵飘萍神态从容,向监刑官拱拱手,说:“诸位免送!”然后面向尚未露出曙光的天空,哈哈大笑,应枪声倒下,从容就义,年仅40岁。

邵飘萍是被奉系军阀杀害的,其实他所做的一切已经让各派军阀对其恨之入骨。当时警厅未按法律程序公开审理,秘密判其死刑,所谓之罪是“勾结赤俄,宣传赤化”,这个“罪名”或许可以作为邵飘萍宣传马列主义的反向证明。

早在1920年4月和8月,邵飘萍在研究大量马列主义著作的基础上编写出版了《综合研究各国社会思潮》和《新俄国之研究》两部著作。在这两部著作中,邵飘萍大力宣传了科学社会主义、马克思主义的唯物史观与剩余价值论,热情颂扬俄国的十月革命和建设成就。以专著系统全面宣传马克思主义、介绍新俄国而言,邵飘萍可以称得上中国第一人。

邵飘萍不仅是著书宣传马列主义的第一人,他还积极地利用自己创办的《京报》作为宣传革命、传播马列主义的重要阵地,并且积极参加、支援了共产党的早期活动,如“亢慕义斋”活动、非宗教运动等。自从1921年中国共产党成立以后,他更是积极和党保持密切联系,为党做大量工作。1925年春,经党的创始人李大钊同志和罗章龙同志的介绍,加入中国共产党。为了更有利于党的革命工作,邵飘萍没有公开身份,成了党的一名秘密地下工作者。从此,他将自己的生死置之度外,更加自觉地以《京报》为阵地宣传马克思主义,为党的最终目标忘我奋斗,直到壮烈牺牲。

新中国成立前夕,毛泽东在日理万机中于1949年4月亲笔批复确认邵飘萍为革命烈士。1986年7月,在烈士诞辰百年之际,中共中央组织部认定邵飘萍是共产党员的身份。斯人远矣,其精神却将永恒,作为烈士家乡的后人,为其恸,为其喜,窃作七律一首以纪念之:

东阳烈士邵飘萍

秃笔当年作箭投,枝枝可抵万军遒。北洋轴卷依稀展,今日遗编渐次收。

两渡扶桑曾避祸,三遭狱事更凝眸。申京旧报低徊久,卌载芳华泣血愁。

(张利娟 东阳市外国语学校)