二等奖:做一只小小的“萤火” ——访“柔石故居”有感

我的家乡浙江宁海诞生了一位坚贞不屈的“文化战士”。他,以笔为戎,唤醒民众忧国忧民的革命意识和反抗精神;他,借作品呐喊,“我也没有运命,只有自己的理想与火!”他,生死不惧,29岁因叛徒告密为革命事业献出了年轻生命。

他就是柔石。

我的家乡以柔石为荣。县城里,有以他名字命名的柔石公园、柔石中学;家乡人,口耳相传着他的生平事迹;教科书中,鲁迅先生为纪念他和其他烈士所作的《为了忘却的记念》广为人知;舞台上,以他的小说《为奴隶的母亲》改编而成的甬剧《典妻》佳评如潮。

柔石,生命如流星般短暂,戛然而止在最美好最壮阔的青春年华;但精神赓续不绝,理想之光照耀着无数后来者踏上漫漫征程。柔石,留给我们的背影,似清晰又模糊。

一个来自小县城的懵懂少年,何时产生了最初的革命思想萌芽,最后又是如何成长为信念坚定的革命战士?带着这个疑惑,我拜访了柔石故居。

柔石故居坐落在老城区内,背靠西大街,从以其名字命名的柔石南路和柔石北路交叉口往西近百米便能到达。故居是坐北朝南的旧式木架构三合院,青瓦白墙,简约素雅而不失古朴,虽隐匿在巷子的一众民房中,依然醒目突出。

待到门前,抬头看见门上挂着的鲁迅夫人许广平题写的“柔石故居”匾额,我的心情不由地庄重肃穆起来:一个坚强的文化战士就诞生在这里,并曾在这里学习、生活和工作。

进到院中,院内布置一目了然:主体建筑是一座二层木结构小楼,含东西厢房和正厅;正厅中间立着一尊柔石先生的半身铜像;院中有棵桂花树长得颇高,听讲解员介绍,桂花盛开时节,满园落桂,桂香直溢到院后的大街去。

踏上阴暗狭窄的木楼梯,走过一间间屋子,我看到了柔石教夫人读书识字的婚房,看到了柔石读书创作的书房。走到柔石生平事迹展厅时,我被一封家书吸引了。这是1921年11月20日柔石写给父母的信,信中说道:“故现今中国之富强,人民之幸福,非高呼人人读书不可。教育能普及,则无论何事,皆不难迎刃而解矣。” 这一年,柔石19岁。

彼时的他,正在浙江省立第一师范学校读书,深受《新青年》《浙江新潮》等进步杂志影响,关注社会变革,关心民众疾苦,痛诉反动派“毫不顾及下民之困苦饥馑”。国家苦难,民生疾苦,年轻的柔石,看到了记住了。

鲁迅在杂文《随感录四十一》曾说:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”柔石这位中国青年,如鲁迅所愿,身处黑暗但没有就此沉沦,而是学那“萤火”,与其盼望别人给予光明,不如点亮自己的心灯,自己发光,自己发热,义无反顾地将安民救国的责任“挑选上”“自己背起来”,试图用自己的“微光”照亮当时黑暗的社会。他发起并组织宁海旅杭同学会,团结宁海知识分子“作我宁的改造”;他加入“晨光文学社”,开始从事新文学运动;他积极寻求救亡图存道路,试图通过教育,解放人民思想,促进社会变革。

怀揣着教育救国之志的柔石,自浙一师毕业后投身于教育,辗转慈溪、镇海等地执教,1927年秋回乡任教。在宁海中学担任国语和音乐教师期间,自编《国语讲义》作为教材,着手编写《中国文学史略》,谱写《宁海中学校歌》。后柔石被举荐为县教育局局长。上任短短几个月时间,柔石一方面革新全县小学教育,大幅度调整人事,与守旧势力抗争;另一方面为宁海中学新校选址、集资建造校舍而奔波。这些无不浸透着柔石教育救国的梦想,柔石为之奋斗、为之实践、为之奔走,虽殚精竭虑却甘之如饴。

还有一件关于柔石“拒收火腿”的趣事:柔石任县教育局长进行教育革新期间,一位小学校长怕自己职位不保,拿着火腿登门求情,“做事靠硬”的柔石,直追了半里多地硬是将火腿退回给送礼者。

是啊,柔石坚定的理想信念,岂会被一只小小的火腿绊住了前进的脚步?!

1928年5月,亭旁起义失败,作为地下党组织活动秘密基地的宁海中学被查封,柔石利用自己的身份,保护被通缉的进步师生出逃,掩护宁海地下党组织负责人安全转移。

士不可以不弘毅,任重而道远。亭旁起义的失败,虽然惊破了柔石教育救国的梦想,但是作为刚强勇毅的有志之士,柔石沮丧之余并未放弃安民救国的信念,而是继续点着自己的“心灯”,毅然离乡奔赴上海,开始了新的追求、新的奋斗。

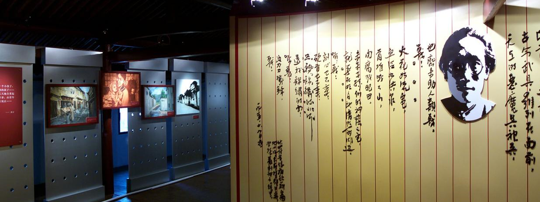

前路漫漫,惟有奋斗。在“走上革命道路的上海时期”展厅,我看到了柔石更强大和彻底的革命精神与革命信仰:创作出版《二月》《为奴隶的母亲》等影响深远的作品,用笔和情抒发革命热情和对共产主义的向往;组织“朝花社”,担任《语丝》编辑,协助编辑《萌芽》月刊,为繁荣革命文艺创作、推进新文化运动做出不可磨灭的贡献;以“左联”代表身份参加全国苏维埃区域代表大会,并于会后作《一个伟大的印象》大会实况通讯,热情歌颂“苏维埃的旗帜已经在全国到处飘扬起来了”。

“中国,红起来罢!中国,红起来罢!全世界底火焰,也将由我们底点着而要焚烧起来了!世界革命成功万岁!”来自1930年的文字,似乎自带音效,声音穿透纸张、穿透橱窗,直灌入我的耳朵,振聋发聩。我似乎看见那群革命青年谈论理想、谈论革命,为解救民族艰难探索,似乎听见他们为世界革命胜利欢呼。像柔石一样的“萤火”聚集起来了,怀着“革命理想高于天”的信仰力量尽情燃烧着,化成了革命火种,终成不可阻挡的革命洪流……我的眼前一片红。这红,是革命青年沸腾的热血,是他们流淌着的坚贞不屈、损己利人的红色精神!

为理想发光,让微光成炬。柔石和那些千千万万的革命先烈的思想、魂灵,连同不屈的意志早已化作万点星光,从深山到平原,从乡间到城市,从过去到未来,汇聚成炬、光耀神州。

作为新时代的中国青年,我们也应当做“萤火”,点燃心灯,接续奋斗,将理想的火焰举得更高、扛得更久;能干事会担事,把工作揽下来,把责任扛起来,将个人的理想追求融入中华民族伟大复兴的中国梦。

走出展厅,回到院中,我还未从悠远、静穆的意境中回过神来。环顾这座小院,它仿佛一位智慧老人,一代一代诉说着,诉说着柔石的故事,诉说着对青年、对社会、对未来美好生活的愿景。

站在院中的桂花树下,我眯着眼睛向树上望去。虽然已是初冬,我似乎仍看见了“叶密千层绿,花开万点黄”的繁花盛开景象。那万点黄花如“萤火”,最终汇成了“炬火”。

来时的疑惑,我已然找到答案。(王莹莹 宁海县委党史研究室)