宁波:垃圾分类数字督导员系统

作为建设宁波市世界银行贷款二期项目即“世界银行贷款中国塑料减排项目——宁波城镇生活垃圾智慧分类、收集、循环利用示范项目”的配套公司,定位于研发城市级固废全流程智慧化、数字化治理方案并统筹全面运营的大数据科技型公司。公司通过“互联网+大数据”全面推进居民垃圾精准分类,建立“全品类、全区域、一体化+公共服务”的绿色智慧型回收体系,助力垃圾减量化、资源化、无害化的目标。

传统的垃圾源头分类往往依赖社区保洁人工督导,然而这种过渡模式是不可持续的,其工作强度大但监督效果难以保障,虽然投入了大量人力成本和时间,但也容易引发居民依赖和惰性,未来的趋势必然是逐步从人海战术转向“AI赋能+宣传教育+制度约束”相结合的模式。

一、深化AI赋能,打造数字员工代替桶边督导员

行业中有不少探索利用AI解决垃圾分类难题的企业,但技术大多止步于中后端分拣识别或前端投放辅助,如自动开关仓门、自动抓拍备查或单一的垃圾类型识别等,鲜有真正做到代替督导员双眼,对投放垃圾行为质量好坏进行评价的能力。因为垃圾桶中不同光照条件、遮挡、移位、变质等因素影响下的垃圾状态已不再是简单的图像识别,而是需要更为复杂的行为识别算法和大量标准数据的标注和学习。参差不齐的投放设施和粗放的管理模式让算法训练难上加难。

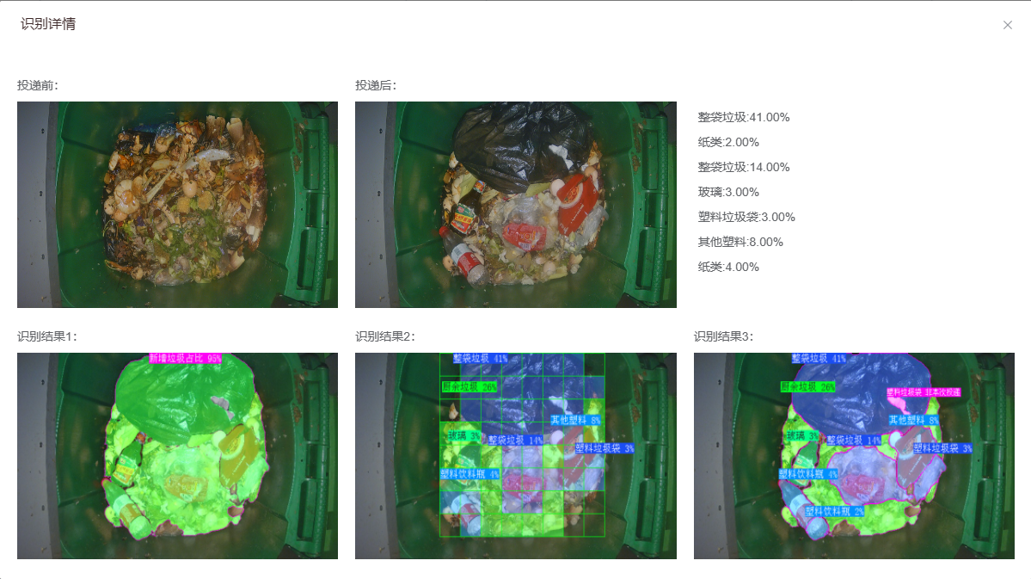

方案研发的生活垃圾全品类智能回收箱为标准模块化设计,支持居民刷卡、扫码、输入手机号等方式进行垃圾的24小时投放,并在每种垃圾仓顶部安置了摄像头,对每次居民投放的垃圾进行拍照采样,采用DeepLabV3和Mask2Former两种模型分别进行语义分割和实例分割任务的训练,这样AI便可以根据居民投放前后的两张照片,检测出本次投放的垃圾区域,计算本次投放垃圾各品类所占比例,最后根据垃圾品类和占比进行分类质量的评分推送到居民,通过一定激励和宣教手段引导居民正确分类。

前期在设备尚未量产的阶段,设备自然回流的数据虽然更贴近实际使用情况,但数据量有限。因此作为补充,算法研发人员设计了一套数据采集计划,由公司采集团队在分拣中心、社区按照剧本投放垃圾,通过数据增强策略定向制造了大量数据。这种定向采集数据的方式可以在设备尚未量产、数据量不足的阶段补齐数据量短板,加快算法研发进度。

初期训练数据集包含3万张标注图像,其中1.5万张专门用于垃圾差异检测的二分类分割任务。待算法日趋成熟后,系统每日回流的数据会首先通过算法进行标注,对于算法置信度高的数据会由算法进行自动标注和训练。

目前各品类垃圾的分类识别准确率平均在95%,其中厨余的分类识别准确率高达98%。

二、建立垃圾分类“红绿灯”机制,探索垃圾按量差异化收费

为积极响应国家与《宁波市生活垃圾分类管理条例》的号召,公司深度参与宁波市垃圾分类数字化、智能化建设,已陆续在宁波中心城区布局了1200余个配备AI识别能力的生活垃圾全品类智能回收箱,覆盖近600个小区,并计划在未来2年内覆盖宁波全中心城区。

随着政府的大力支持和宣传教育的不断深入,居民参与热情高涨,每日投放次数可达6万余次,积累了海量、真实、可追溯的垃圾分类行为数据,凭借先进的AI识别技术,系统能精准判断垃圾品类,目前日均识别混投订单约1万单,为精准治理提供了明确的目标。

系统完整记录每一次投放的楼栋信息、时间、类型、重量和质量,基于现有基础,我们提出构建垃圾分类“红绿灯”管理机制,其核心是利用数据实现分层分级、精准高效的监督与反馈。

“红灯”停,对系统AI识别出的“混投”等违规投放行为自动记录,形成包含时间、地点、人物(可关联至账户)、图像证据的完整行政处罚证据链,直接对接城管执法系统,为依法依规处置提供坚实依据,让违规者“寸步难行”。

“黄灯”警,出现偶尔混投或分类质量不高的居民及所在社区,启动“五级连坐”反馈机制(居民→物业→街道→区→市)。系统自动将混投数据反馈至物业和街道,督促其进行针对性的上门宣教、社区提醒等温和引导措施,实现“精准纠偏”,防患于未然。

“绿灯”行,对于长期分类准确、表现良好的居民及社区,系统定期生成“绿色榜单”,对优秀个人、楼栋、小区及街道进行通报表扬、积分奖励、物质兑换等正向激励,形成“示范效应”,让守规者“一路畅通”。

AI技术在垃圾分类领域的应用,并非单一技术的简单叠加,而是一套深度融合的系统性解决方案。它正逐步从初期的“替代人力”阶段,向“赋能全产业链”的高级形态进化。我们的最终目标,是构建一个集自动化、智能化和数据化于一体的现代化垃圾分类治理体系,助力宁波打造成为全国垃圾分类数字化治理的标杆城市。