绍兴:生活垃圾智能分类系统智能化提升方案

一、项目背景与意义

随着城市化进程加快和居民生活水平提高,生活垃圾产生量持续增长,传统垃圾分类模式效率低、成本高、准确性差,已成为城市治理的痛点。为实现垃圾减量化、资源化和无害化处理,推动绿色低碳发展,引入人工智能与物联网技术,打造智能垃圾分类系统,已成为当前环境治理的迫切需求。本方案旨在通过硬件与软件系统的协同创新,构建高效、智能、低成本的垃圾分类处理体系。

二、系统整体架构设计

生活垃圾智能分类系统的核心在于构建“感知-传输-决策-执行”的一体化闭环。系统以智能硬件为基础,以人工智能算法为大脑,以物联网云平台为枢纽,实现从垃圾投放到清运调度的全流程智能化管理。

在硬件层面,系统通过部署在垃圾桶内的高精度传感器与高清摄像头实时采集垃圾容量与图像数据,边缘计算节点完成初步处理与分析。分拣平台则整合自动破碎装置、多自由度机械臂与履带传输系统,实现垃圾的自动化预处理与分拣操作。各类硬件设备通过4G/5G与LoRa混合组网方式接入物联网,确保数据稳定传输与远程控制。

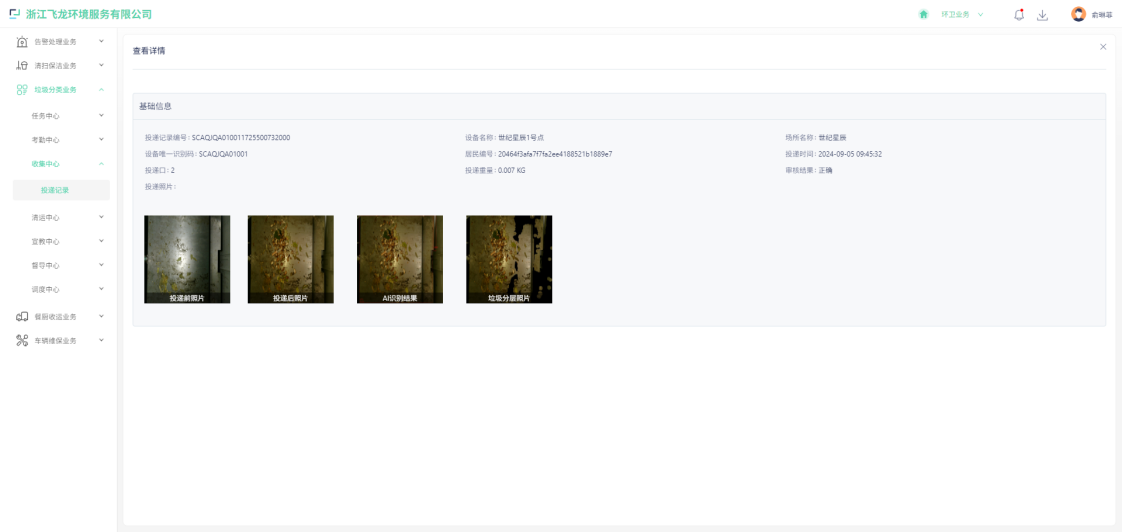

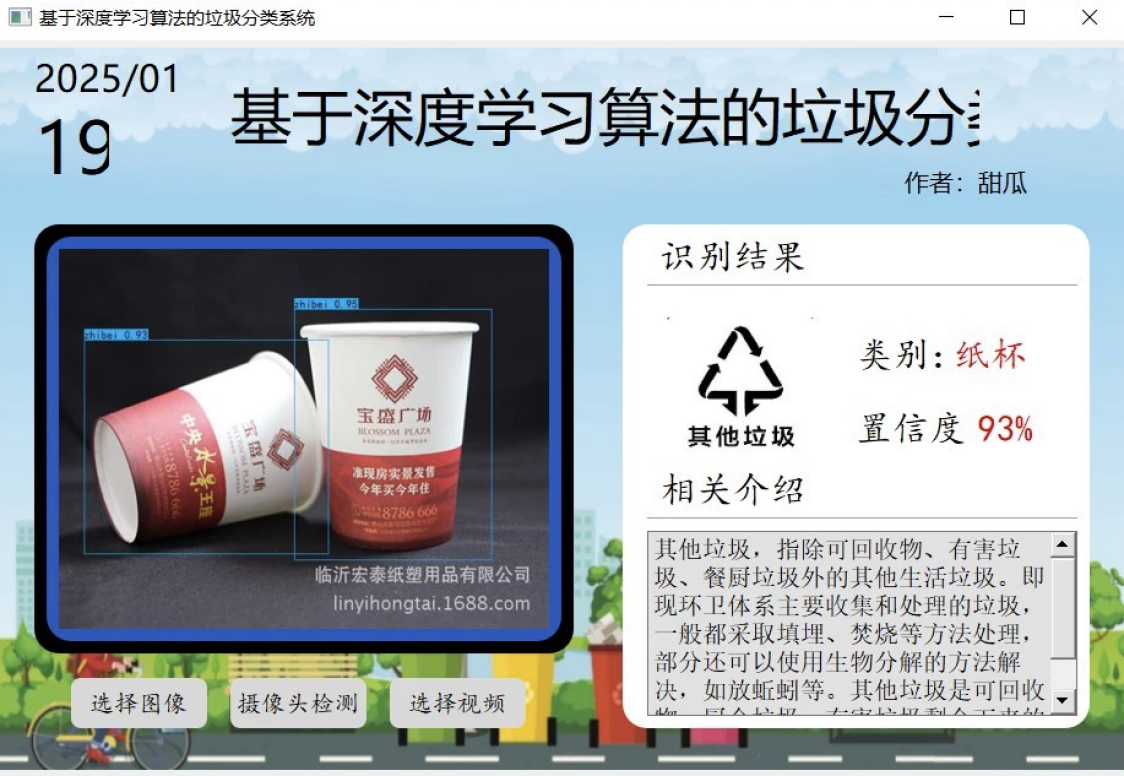

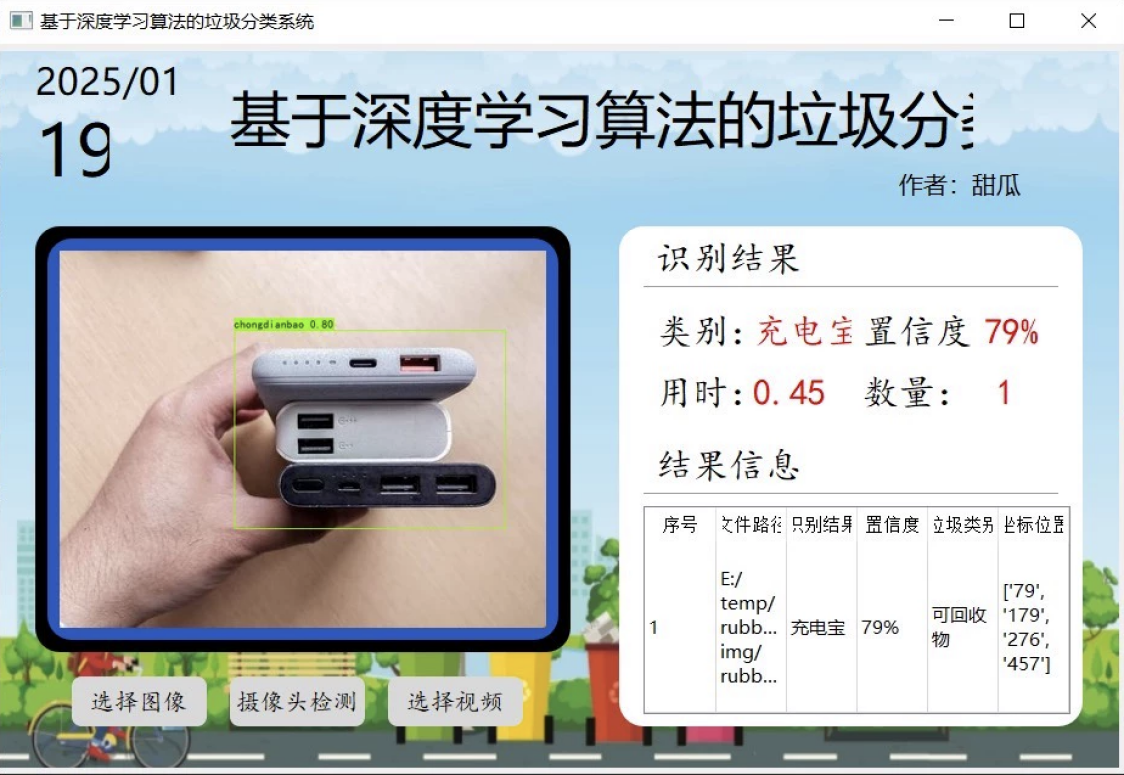

软件系统构成整个平台的智能核心。AI视觉识别模块基于深度学习框架训练,能够准确识别多种垃圾类型并判断满溢状态;智能调度平台综合车辆位置、路况信息和垃圾桶状态,实现清运路径的动态优化;居民服务系统则提供物品找回、查询反馈等功能接口,提升用户体验。所有软件模块均依托云计算资源,实现高可用性与弹性扩展,同时通过端-边-云协同架构保障数据安全与处理效率。

三、硬件系统提升方案

硬件设施的提升是实现智能分类的基础。我们在垃圾投放点及分拣中心广泛部署了一系列高性能感知与执行设备。每个垃圾桶上方均配备具备防水防尘功能的高清摄像头,支持全天候图像采集,内置的超声波传感器可实时监测容量变化。这些数据由部署在附近的边缘计算设备进行初步处理,有效减轻网络传输压力。

分拣平台作为源头分类的关键环节,其硬件配置直接决定分拣效率与准确性。我们设计了具备自动破碎功能的投料平台,可对垃圾袋进行初步解袋处理。高精度机械臂配备多类型夹爪与视觉传感器,能够根据材质、形状与颜色特征实现精准分拣。履带传输系统集成光电传感器与称重模块,不仅完成垃圾流转,还可实时统计各类垃圾的数量与重量。

通信与控制系统采用4G/5G与LoRa混合组网方式,确保各类设备在复杂环境下的稳定连接。清运车辆配备GPS定位与车载智能终端,既可接收平台调度指令,也能反馈车辆状态与任务执行情况,为智能调度提供实时数据支持。

四、软件系统提升方案

软件系统是智能分类平台的“大脑”,承担着数据分析、决策调度与用户服务的核心功能。AI视觉识别系统基于深度学习框架构建,通过大量垃圾图像数据训练,能够准确识别塑料、纸张、厨余、金属等多种垃圾类型,并动态判断垃圾桶满溢状态。系统引入迁移学习机制,能够适应不同地区、不同季节的垃圾特征变化,持续提升识别准确率。

智能调度与决策平台是整个系统的指挥中心。平台集成实时路况、车辆位置、垃圾桶状态等多源数据,运用优化算法生成最高效的清运路径与任务分配方案。管理后台提供可视化监控界面,环卫人员可实时掌握各点位状态,接收预警信息并必要时进行人工干预。历史数据分析模块则通过挖掘长期数据规律,为清运频率调整与车辆资源配置提供决策依据。

居民服务与物品找回系统体现了智能化服务的人文关怀。通过图像识别技术,系统能够识别居民误扔的重要物品,并提取特征信息。在保障隐私安全的前提下,系统对接社区住户数据库,实现物品与居民的智能关联,通过多种方式通知居民认领。配套开发的小程序与APP接口为居民提供便捷的物品查询与认领服务,显著提升用户满意度与参与度。

系统高度重视数据安全与可靠性保障。采用端-边-云协同架构,敏感数据在本地完成处理,非敏感数据上传云端分析,兼顾效率与隐私保护。系统实现冗余设计与故障自恢复机制,确保7×24小时稳定运行,所有数据传输与存储均进行加密处理,符合网络安全等级保护要求。

五、实施预期与展望

通过硬件与软件系统的全面提升,本项目预计可实现垃圾分类准确率95%以上,显著高于人工分拣水平;清运车辆空驶率降低30%以上,运营成本下降20%以上;同时居民投放与找回体验将得到显著改善,社区参与度与满意度大幅提高。系统还将为城市垃圾治理提供宝贵的数据支撑与智能决策能力,推动环保事业可持续发展。

未来,系统还可进一步融入区块链技术实现垃圾溯源管理,借助数字孪生技术构建虚拟仿真平台优化运营策略,不断拓展智能垃圾分类系统的功能边界与服务能力,为建设智慧城市与绿色家园提供持续助力。