宁波:“智治赋能、系统破局”城镇生活垃圾源头分类减量范式

一、痛点诊断与创新路径

宁波作为全国首批垃圾分类示范城市之一,长期以来在制度建设和公众教育方面走在前列。然而,在居民小区这一垃圾分类治理的关键场景下,仍然存在以下三大核心困局亟待破解:

(一)设施配置不全

传统四分类垃圾桶布局分散,且有害垃圾与可回收物收集设备普遍不足。小区内大多仅设置厨余和其他垃圾桶,导致可回收物常被混投进入其他垃圾。这不仅造成资源浪费,加剧清运负荷,更易因清运不及时引发垃圾满溢、堆积等问题,进而污染环境、影响居民生活,严重挫伤分类积极性,抬高管理成本,制约垃圾分类工作的长效推进。

(二)行为激励缺失

居民在投放垃圾后难以获得关于分类正确性的即时反馈,无法形成有效的正向引导;同时,可回收物的回收价值未能有效回馈至居民端,传统回收链条中存在价值传递断裂问题,导致居民参与垃圾分类的积极性和持续性难以长期维持。

(三)资源闭环断层

从分类投放、回收运输到最终处置的各环节之间存在数据孤岛与运营脱节,各类垃圾流向未能实现全程可追溯与高效协同,造成清运效率低下,资源再生利用率普遍不足,整体循环经济体系尚未形成有效贯通。

为此,我们创新性地构建了以生活垃圾全品类智能回收箱为核心载体的治理模式。该模式通过“空间整合”实现投放点集约化与标准化布局,以“行为激励”机制提升居民参与的获得感与持续性,并借助“数据闭环”打通分类-收运-处置全链条的数据壁垒,形成了一套可复制、可推广的系统化解决方案,为城市垃圾分类治理提供了全新的技术路径与运营范式。

二、解决方案:“一体三环”系统化治理架构

(一)模块化箱体:实现空间适配与柔性改造

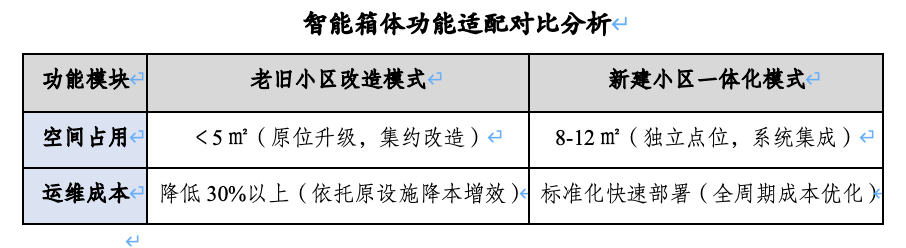

针对城镇垃圾分类中老旧小区与新建小区差异化的空间与治理需求,创新提出“柔性改造+一体化部署”双轨并行的建设路径,实现分类设施与社区环境的有机融合。

1.老旧小区“微更新·智能化”柔性改造模式

面对空间受限、改造复杂等现实约束,采用“最小干预、模块嵌入”的改造策略。通过在现有垃圾收集点加装AI识别、自动称重、满溢监测等智能模块,在不破坏原有结构与功能的前提下,以低成本、短周期实现智能化升级,有效解决设备安装难、邻避效应突出等问题,实现老旧社区垃圾分类治理的“轻量化赋能”。

2.新建小区“一体化·品质化”系统建设模式

在新建及改造条件较好的社区,系统性部署一体化智能分类箱体。设备高度集成四分类投物口,并配备自动除臭、渗滤液独立排水与智能消杀系统,通过全封闭、美观化设计,从根本上杜绝投放点异味扩散与视觉污染,将垃圾分类设施打造为提升社区环境品质的重要载体。

3.全天候无障碍无接触投放服务

设备支持24小时开放,兼容刷卡、扫码、屏幕输入手机号等多种身份识别与开仓方式,突破传统定时投放限制,全面覆盖双职工、老年人及青年群体等不同居民的实际需求,显著提升分类投放的便捷性、包容性与满意度。

(二)价值激励环:强化多方协同与长效激励

为实现垃圾分类从“被动约束”到“主动参与”的根本转变,创新构建了以即时反馈和多层协作为核心的“行为-价值可视化”激励机制,有效激发各方主体持续参与的内生动力。

1.即时反馈与可视化激励体系

系统通过智能识别与自动称重技术,对居民投放的可回收物进行实时称重与价值折算,自动生成“资源币”并即时计入个人投放账户。居民可通过专属线上平台随时查询累积收益,并在达到一定额度后便捷提现。该机制将垃圾分类行为转化为可视、即时的经济回报,实现了“投放即反馈、分类即获益”的正向激励闭环,显著提升了居民参与的积极性与分类投放的准确率。

2.多层级协同激励机制

围绕“居民—物业—政府”三大主体,系统设计分层激励策略,推动形成可持续的协同治理格局:

(1)居民激励层:综合运用可回收物有偿回收与分类质量奖励等措施,强化居民源头分类的自觉性和稳定性;

(2)物业激励层:建立与分类成效挂钩的物业企业评价与资金奖励制度,激发物业服务企业主动参与现场管理与宣传引导的积极性;

(3)政府调控层:通过智能分析系统动态评估各区域分类成效,实施效果导向、精准高效的财政资金分配机制,不断提升公共资金的使用效能与整体治理水平。

(三)数据治理环:驱动智慧分类与治理升级

依托市级智慧管理平台,构建“数据感知-智能分析-动态响应-持续优化”的全流程数据治理闭环,实现垃圾分类从被动处置向主动精细管理的转变,显著提升治理效率与现代化水平。

1.数据驱动的精准宣教与行为干预

平台基于实时投放数据生成小区参与度热力图,自动识别低参与小区与薄弱时段,并依托政务新媒体与社区宣传渠道,定向推送个性化宣教内容与激励政策,实现从“普遍宣传”到“精准引导”的转变,有效提升居民分类意识与持续参与率。

2.智能清运调度与全域效能优化

引入AI路径规划算法,融合历史数据与实时产生量预测,动态生成最优清运路线与收运频次,显著降低车辆空驶率与无效作业时间。同时,通过智能统筹人、车、桶资源,实现清运成本集约化管理,推动垃圾分类体系实现高效、低碳、可持续运营。

(四)资源循环环:依托数字赋能再生资源利用

以“智能回收—绿色清运—精准追溯—高值利用”为核心,依托数据赋能构建资源全生命周期管理闭环,全面提升生活垃圾资源化与城市可持续发展水平。

1.全流程数据追溯与精准管理

智慧平台实时追踪可回收物及其他垃圾的类别、数量与流向,形成从社区投放到终端处置的数字化溯源链条,为资源调度、清运优化与高值化利用提供精准数据支撑。

2.绿色低碳物流体系

全面推行新能源清运车队承担回收物运输,显著降低碳排放,并积极探索与碳普惠机制对接,增强环境效益度与政策协同性。

3.市场化运营与社区可持续发展机制

通过再生资源高值化利用实现运营成本有效覆盖,同步建立社区环保基金反馈机制,持续支持社区垃圾分类设施维护与公众宣传教育,形成自我造血、良性发展的长效运营模式。

三、结语

本方案立足于破解垃圾分类在居民端投放、监管与长效管理中的“最后一公里”现实困境,坚持以技术赋能治理、以机制激活参与、以数据驱动决策,系统构建了以智能设备为基础、价值激励为引擎、全程闭环为导向的“一体三环”治理新体系。

通过空间适配、行为引导与资源循环的有机融合,不仅显著提升了居民分类参与率与准确率,实现了清运成本降低和资源化利用率大幅提升,更在治理层面形成了政府引导、市场运作、社会协同的可持续机制。我们坚信,该体系不仅能助力宁波进一步巩固生活垃圾分类示范成效,也为全省乃至全国城市推进垃圾分类工作提供了系统性强、可复制性高、适应面广的现代化治理范式。

让垃圾分类真正内化为市民的日常习惯,外化为城市的绿色名片,成为基层现代治理的生动实践,是我们始终不渝的目标。未来,我们将持续完善政策配套、拓展智慧应用场景、深化资源循环利用,努力将宁波打造为全国垃圾分类与减碳协同发展的典范城市,为建设更清洁、更低碳、更智慧的美好家园贡献宁波经验与力量。