以漫普法丨“清朗侠在行动”系列:街采未成年人侵权频发 随手拍视频需谨慎

“700分和700万,你会怎么选?”近期,这类充满争议的街采问题频繁占据短视频平台的热门榜单。镜头里,未成年人或歪着脑袋认真思考,或脱口而出“选700万”的童言无忌,总能收获几十万甚至上百万的点赞。然而,当流量的聚光灯对准这些尚未成年的孩子时,一场关于“权益边界”的危机正悄然酝酿。

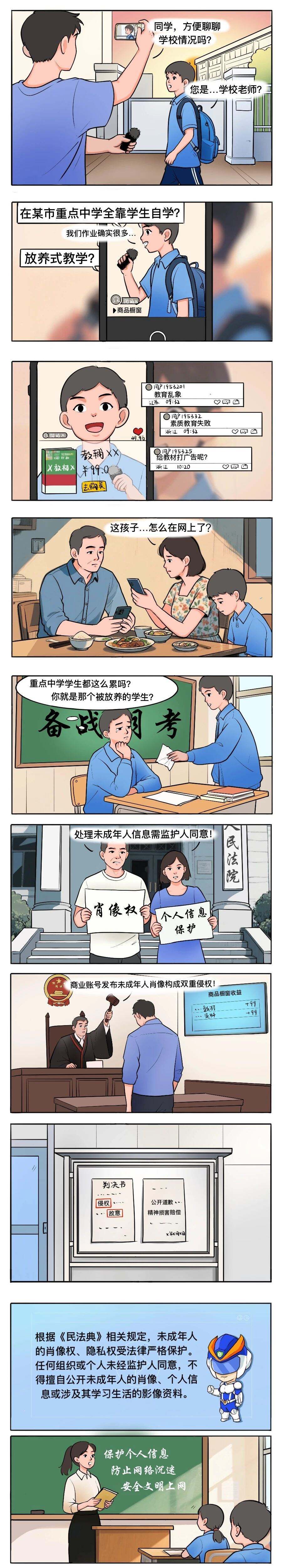

【真实案例】

未成年人王小某是一名重点名校初中生,李某是教育类博主。某天,王小某放学时,误以为李某是学校老师,便在校门口接受了李某询问其学习情况、学校氛围的采访。后李某未经王小某本人及其父母同意,将采访视频发布于其个人的社交账号中,该账号挂有商品橱窗,销售奥数、英语等教辅图书。视频中王小某的脸部没有进行遮盖处理,视频标题为《在某市重点中学全靠学生自学?放养式教学?》,配文“你所不了解的某市重点中学学生上课状态……”,该视频点赞、转发、评论量均过万。视频播出后,引发网络热议和大量负面评价,导致王小某精神压力较大,学习状态也受到了影响。王小某父母代为诉至法院,要求李某赔礼道歉并赔偿精神损害抚慰金。

审理法院认为,李某作为教育类博主,在学校门口开展教育类相关话题的街头采访,其明显知晓王小某为该重点名校的在校学生,属于未成年人。李某未经王小某本人及其父母的同意,将王小某的采访视频发布于具有商业营销性质的社交账号中,且该视频并未对王小某的肖像进行模糊、隐匿处理,而是完整地公开、使用了王小某的肖像,其侵权故意明显、目的不当。据此,审理法院认定李某侵犯了王小某的肖像权,判令李某公开赔礼道歉并赔偿王小某一定数额的精神损害抚慰金。

【清朗侠提醒】

根据《民法典》相关规定,未成年人的肖像权、隐私权受法律严格保护。任何组织或个人未经监护人同意,不得擅自公开未成年人的肖像、个人信息或涉及其学习生活的影像资料。因此,创作者对未成年人的出镜应慎之又慎,主动核实其年龄,征求本人和监护人的同意,同时需提前告知采访内容与后续用途。此外,未成年人的认知尚未成型,在设计采访问题时,要避免涉及道德、价值观、是非对错判断,尽量聚焦兴趣爱好等中性话题。

街采未成年人现象背后,其实是流量经济与未成年人权益保护的冲突。每个孩子的天真回答,都不应该成为“流量变现”的工具;每个未成年人的成长,都需要我们用“边界意识”去守护。

(参考丨“法治网”微信公众号、“南方网”微信公众号)