使用AI合成名人声音用于“带货”?法院判了

近日,北京互联网法院发布了涉人工智能典型案件。其中一起网络侵权责任纠纷案中,法院认定未经权利人许可使用AI合成的名人声音用于“带货”构成侵权,委托推广商家应承担连带责任。

案情显示,原告李某某在教育、育儿领域具有一定知名度和社会影响力。2024年,原告李某某发现被告某文化传媒有限公司在其运营的某网络平台店铺中,通过使用原告李某某的公开演讲、授课视频,并配以与原告声音高度近似的AI合成声音,对其销售的多本家庭教育类图书进行宣传推介。

原告认为,被告未经许可使用原告的肖像和通过AI合成的声音制作宣传产品,使原告的人格形象与其商业宣传对象形成紧密关联,从而使消费者误以为原告是其销售图书的代言人或推介者,利用原告人格形象、专业背景和社会影响力吸引关注,增加交易机会,侵犯了原告的肖像权和声音权。被告作为图书销售者,与视频发布者(某带货主播)之间为委托关系,共同完成销售活动,被告对主播发布的视频具有审查义务和能力,对涉案视频的发布应当承担赔礼道歉、赔偿损失等侵权责任。

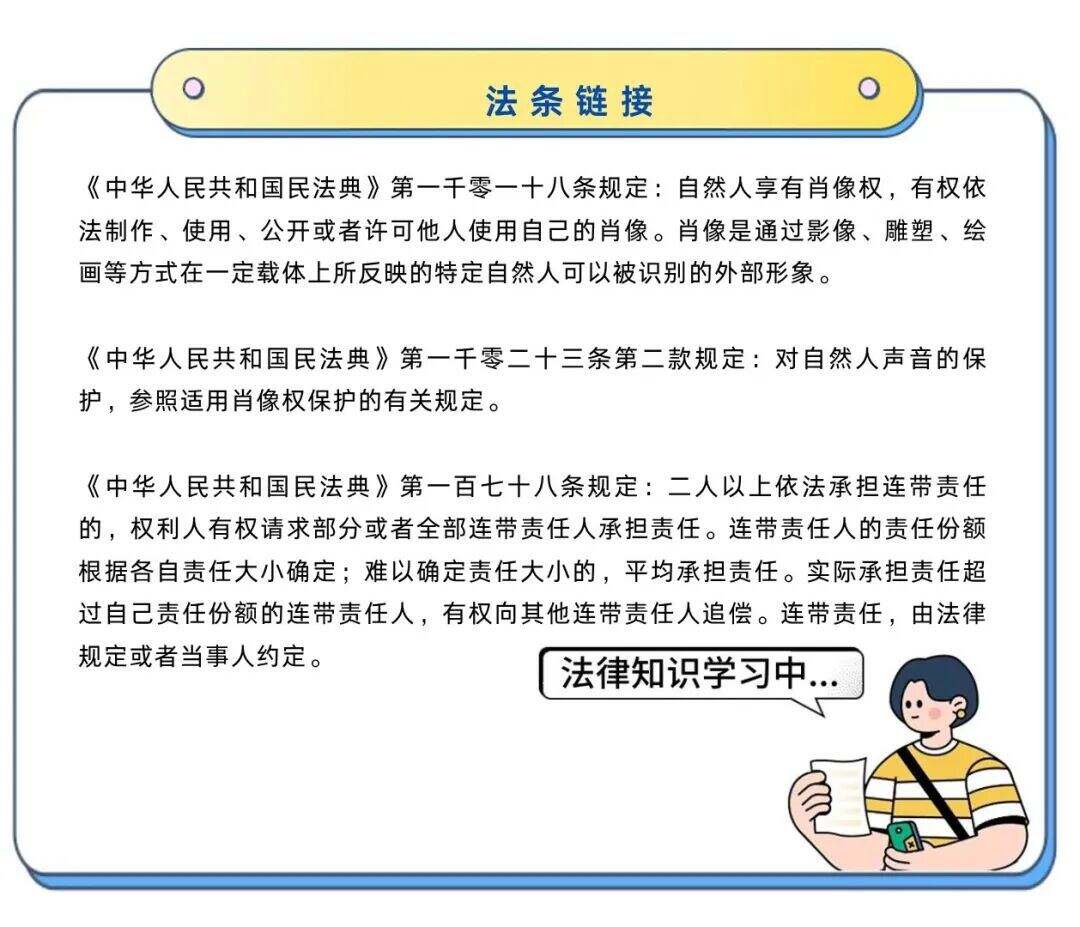

法院认为,涉案视频使用了原告李某某的肖像以及AI合成声音,该声音与原告李某某本人的声音在音色、语调、发音风格上具有高度一致性,结合原告李某某在教育、育儿领域的知名度,涉案视频对家庭教育类书籍进行宣传推介,更易使观看涉案视频的公众将视频中的相关内容与原告李某某之间建立联系,可以认定一定范围内的听众能够将涉案AI合成声音与原告本人建立一一对应的联系。因此,涉案声音落入李某某声音权益的保护范围。涉案推介视频大幅使用原告肖像、合成模拟原告的声音,未取得原告授权,故涉案视频的发布行为构成对原告肖像权和声音权益的侵犯。

法院同时认定,被告某文化传媒有限公司与视频发布者(某带货主播)依照平台规则和服务相关约定达成委托推广关系,共同为了推介被告书籍的目的发布涉案视频、获取相应收益,且被告基于平台规则和管理权限,具备对涉案视频进行审核管理的能力。被告对视频使用原告肖像及高度仿真声音可能引发的侵权风险应有所预见,并负有审查是否获授权的义务,但被告未尽到该义务,因此应与视频发布者承担连带侵权责任。

为此,法院判决被告向原告赔礼道歉、赔偿经济损失及维权合理支出,驳回原告其他诉讼请求。宣判后,双方均未提起上诉,该判决已生效。

法官释法

北京互联网法院综合审判三庭法官助理 熊艺欣

随着生成式人工智能技术的迅猛发展,名人声音被“克隆”冒用的现象愈发泛滥,极易误导消费者。在此提醒:

第一,在利用AI技术合成自然人声音时,只要合成的声音能够使一般社会公众或相关领域公众根据其音色、语调、发音风格等识别出特定自然人,即具有可识别性,应纳入该自然人声音权益的保护范围。未获权利人同意使用该声音的,构成对权利人声音权益的侵害。

第二,商家委托“达人”制作并发布视频“带货”时,作为委托方和实际获益者的平台商家,不能仅以“被动合作”“未参与制作”为由免责,而应对受托“达人”发布的推广内容负有合理审查义务,未尽到审核注意义务的,应与带货“达人”承担连带责任。

专家点评

王立梅(中国政法大学数据法治研究院教授、中国法学会网络与信息法学研究会副会长)

本案针对AI合成声音应用问题在司法层面压实视频发布者与商家的侵权责任,具有典型意义。面对这一问题,应从理念和手段上协调人工智能发展和人格权益保护的关系。

首先,从理念上明确发展与保护的一体关系,本案通过个案裁判加强声音权保护,夯实人工智能技术健康发展的基础。

其次,在手段上突出技术与治理的双向协同。“以治促技”规范技术应用,本案通过人民法院发挥审判职能,进一步明确AI合成声音的使用界限,确保人工智能不成为违法侵权的工具;在人工智能应用治理过程中还应“以技治技”更新治理手段,善用AI赋能技术治理,不断升级治理“工具箱”。