一廊五千年丨创造与传承“交响曲”,奏响良渚文化大走廊

走进良渚文化大走廊,中华文明的连续性在眼前直观铺展——

良渚遗址是中华五千年文明史的实证,小古城遗址是杭州地区唯一一座已发现的距今3000年前的商代晚期城址,联通南北的大运河流淌2000多年,径山文化在千余年间吸引各路文人墨客并东传,一川东苕溪见证千百年人类与水患的“搏击”……

5000年来,这片土地上不断上演着创造与传承,远古文明的智慧“润物细无声”,化作当代发展的乐章,从良渚文化大走廊传向全世界。

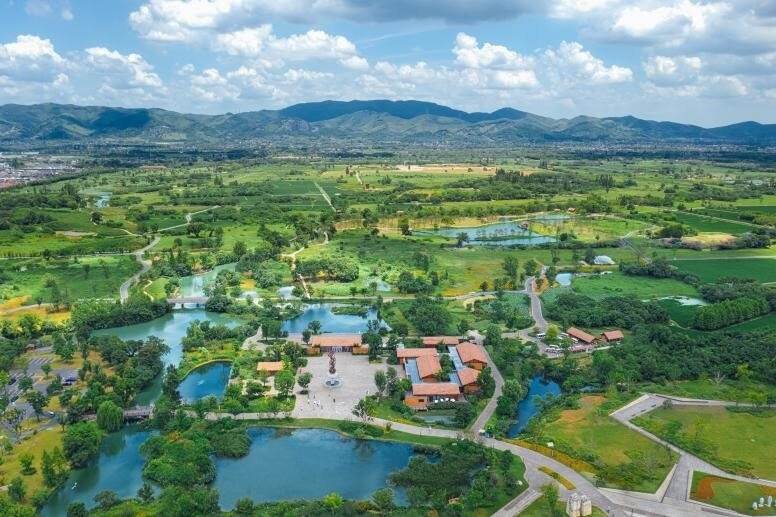

老虎岭遗址公园 良渚文化大走廊建设工作指挥部供图

治水营城

国庆中秋假期,老虎岭遗址公园迎来了流量高峰。老虎岭遗址是良渚古城遗址外围水利系统的核心组成部分,5000年前是一条人工水坝。恒温恒湿玻璃罩内裸露展示的坝体,无声地述说着良渚先民的治水智慧。

面对夏季多发的山洪,以及广布的湖泊、沼泽等,良渚先民规划建设了目前所知世界最早的大型水利工程:由谷口高坝、平原低坝和山前长堤等人工堤坝,以及相关的山体、丘陵、孤丘和天然溢洪道等自然地形组成,设计范围超过100平方公里。

“外围水利系统是与良渚古城同时规划建造的大型水利工程,它具有调水、运输、防洪、灌溉等综合功能,为良渚古城的建设和运转提供了保障。”浙江省文物考古研究所研究员、良渚考古领队王宁远说。

包括外围水利系统、古城内运河体系等的良渚遗址水利系统,极大推动了良渚文明的发展和繁荣。在今年5月举行的国际大坝委员会(ICOLD)第28届大会暨第93届年会上,良渚古城水利系统备受关注。

国际大坝委员会荣誉主席迈克尔·罗杰斯说,他不仅关注大坝本身,更关注围绕古城水坝所形成的文化积淀。“我们可以从中学到很多东西,我们将专注于这些工程蕴含的技术智慧和设计精髓,但更重要的是我们要从人类文明遗产中汲取精神力量。”

其中一大精神力量,便是泽被后世的治水营城思想的萌发。在5000年历史长河中,良渚文化大走廊内的东苕溪和西险大塘,是治水营城的又一见证。

东汉时,余杭县令陈浑发动民众,在东苕溪右岸修筑大堤防洪涝。这条大堤,就是如今守护杭城的西险大塘的“1.0版”。此后历朝历代不断“打补丁”。有了西险大塘的守护和对东苕溪的治理,大堤以东的滩涂变成肥沃良田,奠定了杭州发展的基础。

新中国成立后,对西险大塘进行过多次加高加固。2025年6月,东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程提前半年完工,将西险大塘的防洪标准由原设计的100年一遇提高至200年一遇。在苕溪边生活了60多年的中南村党总支书记洪焕平说:“我们期望能彻底消除险患,让‘安’字稳稳扎根。”

而沿线百姓期待西险大塘能打通“安全堤”向“发展堤”的转化通道。目前,余杭以西险大塘为主线,同步实施基础设施提升、重要节点打造、沿线村庄风貌整治等配套工程建设。一条充满生机的绿色风情带,已现雏形。

良渚古城遗址公园 良渚文化大走廊建设工作指挥部供图

创新精神

今年9月,一位游客在上海博物馆参观时,对展出的良渚文化时期大石凿精细工艺表示难以置信。“看这边棱,看这平面,即使是现代机床加工,也不过如此,先民的智慧和工艺逆天了。”

现代人的感叹,恰恰体现出5000年前良渚文明高超的技术水平。作为良渚文明的都城,良渚古城遗址及相关出土文物,更是良渚先民创新创造的“集大成者”——

良渚古城宫殿区、内城、外城呈向心式三重布局,开创了中国城市营造的范式,中国后世都城“宫城、皇城、郭城”的三重结构都受其影响;

良渚遗址出土的玉琮、玉钺、玉璧、玉鸟等各类玉器,其雕刻纹饰繁密细致、和谐工整,玉琮王一毫米内刻六条纹路,让现代玉器雕刻大师都直言“办不到”;

良渚时期已发现刻画符号1000余个,研究发现这些符号确实存在广泛认可的含义,被视为原始文字……

英国剑桥考古学教授伦福儒曾发出这样的感慨:“学界过去远远低估了中国新石器时代的文明程度。”良渚先民不仅开创了最早的国家形态,在城市营造、器物制作、信息传递等方面均体现出原创、首创、独创、外拓的良渚文化精神。

在历史的沉淀中,这种创新精神成为深深刻在中国人骨子里的文化基因。数千年后,从良渚走出一位科学巨匠——沈括。沈括墓就位于瑶山遗址公园东侧,其所著《梦溪笔谈》被英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

而如今,科技创新成为良渚古城遗址所在的杭州市余杭区的鲜明标签,各类创新产业也在良渚文化大走廊欣欣向荣——

良渚新城聚焦数字文化、生命健康+总部经济的“2+1”产业定位,聚力打造产业新高地。9月底,良渚数栖湾AI+产业社区开园,构筑AI+产业集群;

余杭经济开发区以专精特新为发展特色,以智能制造为核心的新装备、新材料、新能源三大产业体系蓬勃生长;

借力北航杭州国际校园,瓶窑新城的航空航天产业茁壮成长,是余杭“中国飞谷”的北翼;

大径山地区一方面迭代“大景区+新业态”培育矩阵,不断扩大优质旅游产品和服务供给,培育文旅“爆款”;另一方面做好茶文化、茶产业、茶科技文章,不断提升径山茶品牌的含金量……

传承5000年的创新精神,正引领着良渚文化大走廊不断“自我进化”。

良渚文化大走廊规划图 良渚文化大走廊建设工作指挥部供图

系统思维

通过考古深入了解良渚先民的生活,便会发现他们在与自然相处中形成了较强的系统思维,其中最典型的,莫过于良渚遗址水利系统的整体规划与营建。

水利部宣传教育中心主任王厚军表示,良渚水利文明主要体现在良渚古城外围水利系统的修建、良渚古城内系统规划运河体系以及良渚时期规模较大的稻田灌溉系统。

它们之间相互连接,最终形成一个整体。不少学者认为,良渚遗址水利系统在规划上形成多目标治理体系,将防洪、调水、运输、灌溉等功能有机整合,开创山前平原综合治水的东方模式。

这种模式的背后,就是系统思维,从5000多年前的良渚生发,如今已在中国式现代化建设的各领域闪闪发光。比如,“系统治水”蕴含的技术逻辑与生态智慧,与今日“山水林田湖草沙”综合治理一脉相承。

良渚文化大走廊的提出与启动建设,背后也是系统思维。谋划建设之初,这条大走廊范围存在文保单位多且分散、管理主体多、发展不平衡等特点。

基于这样的实际,余杭启动良渚文化大走廊联动改革,完善领导机构、发展战略等顶层设计,发挥廊道式发展的聚焦特点,推动文化遗产和文物遗址一体化保护,统筹旅游、文创、民生等项目落地,形成保护与发展合力。

再将视野放大到余杭全区。在行政区划调整后,余杭区系统谋划,迭代构建“两廊一轴”发展空间新格局,持续擦亮科技创新和良渚文化两张“金名片”,纵深推进杭州城市重要新中心建设。

“两廊一轴”,即杭州城西科创大走廊、良渚文化大走廊与古今千年发展轴。这一空间新格局,实现古城与新城链接、历史与现代交汇、文化与科技融合,架起杭州城市重要新中心建设的“四梁八柱”。

得益于此,近年来余杭经济社会实现高质量发展:持续守擂浙江经济第一区,并成为浙江首个GDP总量突破3000亿元、财政总收入突破800亿元的区(县、市);形成科技创新、生态文明、乡村振兴、安全发展、平安建设“五鼎齐聚”;连续8年杭州市综合考核位列第一……

与此同时,余杭也正从20年前杭州市郊的一个农业大县,加速融入杭州市区发展,并奠定了如今的杭州城市重要新中心新定位,成为杭州建设世界一流的社会主义现代化国际大都市的重要一极。