杭州“人才夜市”:夏夜求职潮涌,机遇与期待撞个满怀

8月13日傍晚6点,杭州市环城北路167号汇金国际D座2楼的灯光次第亮起,杭州市夏季“人才夜市”招聘会正式拉开帷幕。

杭州市夏季“人才夜市”招聘会。潮新闻记者 汪驰超 摄

不同于日间的燥热,晚风裹挟着求职的热情,室内空调驱散了夏夜的余热。由杭州市人社局主办、市人才管理服务中心承办的“夜市”现场格外热闹——80家企业的展位前排起长队,千余个岗位的招聘信息在灯牌上闪闪发亮。

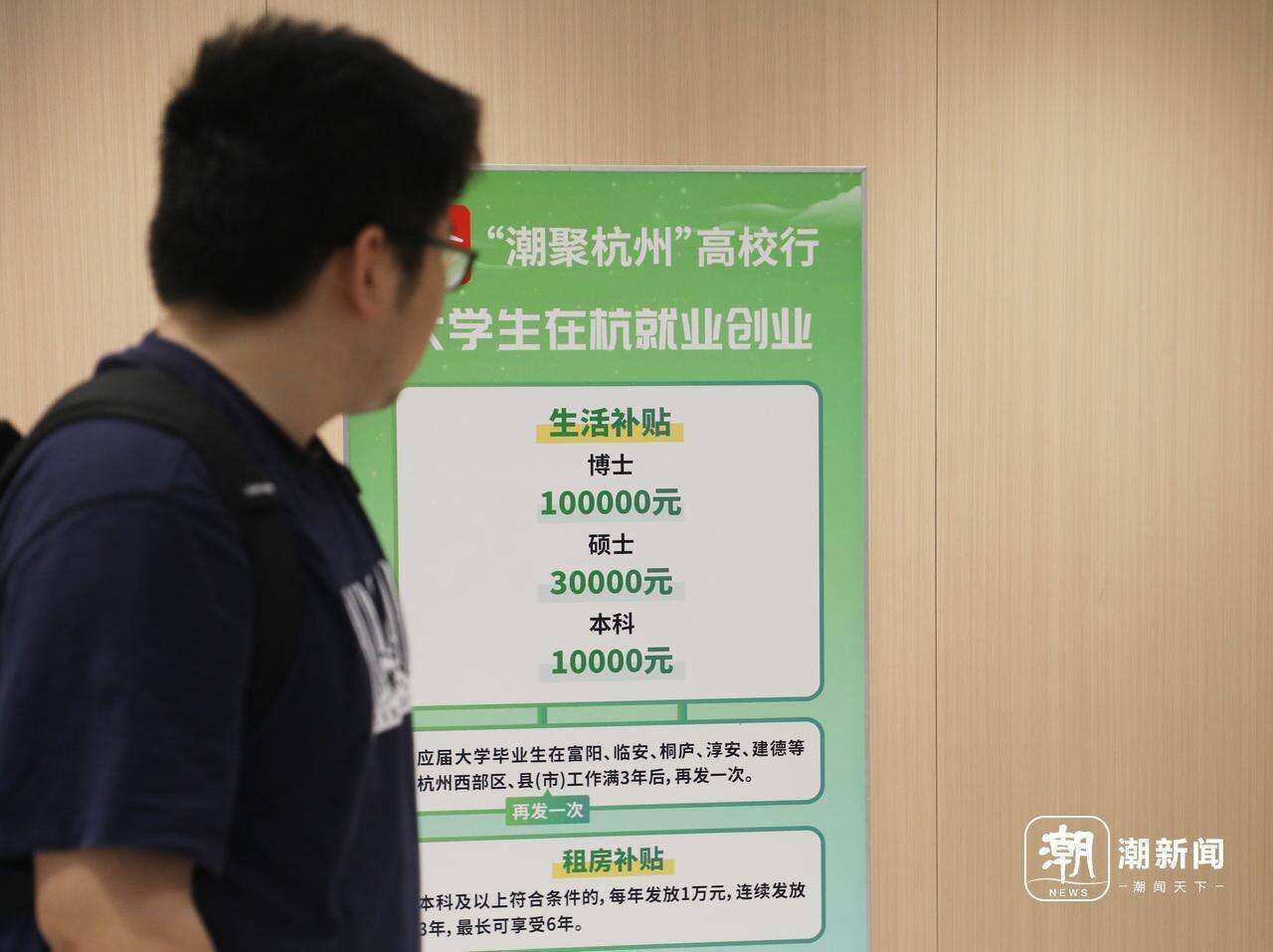

杭州市针对大学生就业创业的相关政策吸引不少人驻足。潮新闻记者 汪驰超 摄

求职者关心什么?都有哪些岗位?企业看重求职者的哪些品质?带着这些问题,记者来到现场一探究竟。

企业“招贤令”:不唯学历看潜力

记者注意到,本次招聘会,既有中国人寿、肯德基等耳熟能详的知名企业,也有深耕行业数十年的工程项目公司,更不乏招聘拆卡主播的文创企业等新兴市场主体。

招聘拆卡主播的文创企业展位上,不少人排队登记信息。潮新闻记者 汪驰超 摄

场馆一角,浙江同洲项目管理有限公司的展位前人气颇旺。“我们招数据工程师、AI工程师,传统工程岗比如监理员、造价员也缺人,薪酬在5000万-10000万元不等。”负责人薛彬身着蓝色速干运动服,正带着笑意与求职者热情交流。

这家目前有200人的企业正处于科技转型阶段,计划扩招50人。薛彬说:“面对面与求职者交流才能了解市场。”

浙江同洲项目管理有限公司展位人气颇旺。图为负责人薛彬(图中)和团队。潮新闻记者 汪驰超 摄

至于招聘标准,他更看重潜力而非过往履历,“我们不在乎你过去做什么、上什么大学,只要愿意学、愿意与人交流,就有一起共事的机会。”

现场,不少企业和他们一样,将“学习能力”“沟通力”列为重点。

招聘会结束之际,某国企设计院的人事主管张女士翻看简历。潮新闻记者 汪驰超 摄

某国企设计院的人事主管张女士直言“实践经验要和专业对口”。

张女士说,本次招聘会收到约三十份简历。“出乎意料,今天来的应届毕业生很多,整体素质比较高,普遍沟通能力比较好,明确自己想要什么。”

求职者拍下心仪企业的求职岗位。潮新闻记者 汪驰超 摄

不过,面对部分应届毕业生的简历,她给出自己的建议。“有些学生可能觉得没有实践经验,会把跟专业不相关的兼职写进去,比方说兼职做服务员。对个人的成长经历是好的,但对求职来说作用不是很大。”此外,她提到部分学生因大学课程设置较杂,对具体岗位缺乏目标,也让企业筛选时颇为头疼。

某康养公司的人力主管祝女士见到了许多“新老面孔”,既有大一大二学生来了解市场,也有经常出现在人才市场的“老面孔”,她认为“与其纠结,不如先找份工作先做起来,边做边积累经验,有更好的机会再调整。”

求职者众生相:寻找“同频”岗位

“晚上来应聘不用顶着大太阳,下班过来刚好合适。”在杭州一家文具公司工作23岁的小刘,想找一份更贴合大学所学电子商务专业的销售岗,“现场企业挺多,刚跟一家外贸公司聊了聊,感觉有戏。”

从杭州的一所大学毕业后,小刘就留在了这座城市。她坦言,目前租住在离原单位较近的小区,节省通勤时间,有更多精力琢磨职业转型。“我学的是电商,更想做跟平台运营、客户维护相关的销售,今天来就是想碰碰运气。”

湖北咸宁的小谭计划长期留在杭州。潮新闻记者 汪驰超 摄

本科刚毕业的小谭,正盯着一家外贸企业的招聘海报仔细记录。

学商务英语的她,专程从老家湖北咸宁来杭州找工作,“早就听说杭州外贸企业多,政策也好,应届生还有人才补贴,能减轻不少生活压力。”

她告诉记者,自己理想的岗位是能在平台上跟客户顺畅交流,精准挖掘对方需求的外贸业务岗,“刚才看了一家新材料公司,薪资8千到2万,还是双休,已经投了简历,希望能有回音。”

小谭说,这是她第三次来杭州,之前都是旅游,如今为了找份适合工作,“大城市机会多,但竞争也真的激烈,现场人好多,我得放平心态,能先找到一份对口的工作积累经验就好。”

人群中,东北大学健康服务与管理专业应届毕业生小缪正拿着简历找适合自己的岗位。“好多企业说‘没经验没关系’,但也提醒我得补补社会阅历。”

戴着眼镜,看起来文质彬彬的江西人小缪在招聘会现场来来回回逛了好几圈。“我不光在现场看,线上也同步投递了简历,多渠道试试总归机会更多。”

小缪语气平和却透着笃定,“虽然现在找工作不容易,但我觉得只要耐心找、认真准备,总能遇到合适的机会。”

企业收到的简历数量普遍超预期。潮新闻记者 汪驰超 摄

正如企业HR们观察到的,应届生虽青涩,但学习主动性强,现场不少企业已向他抛出“先培训后上岗”的橄榄枝。

跨国“求职搭档”:异乡人的温暖与机遇

现场,记者还见到了一场跨越国界的 “求职互助”。

努曼·艾哈迈德(图右)和晏超群(图左)因求职相遇。潮新闻记者 汪驰超 摄

毕业于浙江大学的巴基斯坦籍博士努曼·艾哈迈德在多家外贸企业投简历,和企业招聘人员认真交流着。他刚结束在杭州电子科技大学研究所的研究员工作,工作签即将于下月到期,这次专程来寻新机会。

身旁,一位刚从马来西亚留学归来的年轻人正帮他做着简单翻译——这位学国际关系的留学生晏超群也是来求职的,路过时见努曼·艾哈迈德用汉语沟通略显吃力,便主动上前搭话,一来二去竟成了临时“搭档”。

努曼·艾哈迈德说,他的教育背景是浙江大学化学工程与技术博士,论文聚焦提高硅油摩擦学性能的新型倍半硅氧烷基杂化材料,还会说乌尔都语、英语。不过由于汉语交流不太流利,求职不是很顺利。“我倾向于化工类岗位,也可以教中学英语,同时也考虑与自身研究背景相关的技术研发类岗位。”

现场,杭州市人才管理服务中心工作人员留下了他的简历表示会帮忙留意,还说:“之后还有一场硕博专场招聘会,届时可以来参与。”

晏超群在线上查看合适自己的岗位信息。潮新闻记者 汪驰超 摄

“他想留在中国,任何城市都可以,我告诉他杭州的人才政策很友好,一定能找到合适的。”晏超群说,自己虽和努曼专业不同,但同为在杭州求职的“异乡人”,互相搭把手格外温暖。

努曼·艾哈迈德则不时点头,用不太流利的中文说着“谢谢”。他告诉记者,来中国多年,最喜欢这座城市的开放——无论是学术研究还是求职就业,总能遇到愿意伸出援手的人。

随着夜幕渐深,亮堂的灯光下,交谈声、笑声交织成夏夜最鲜活的旋律。

据杭州市人才管理服务中心统计,本次招聘会80家用人单位带来1200余个岗位,现场参会973人,初步达成意向281人次。

从企业抛出的“橄榄枝”到求职者眼中的期待,这场“人才夜市”不仅是岗位的对接场,更是杭州深化青年发展型城市建设的生动注脚。