新势力搅动茶江湖:浙江名茶“望海茶”怎么走出宁海?

四月的浙江,茶香氤氲中暗藏变局。

在这片全国茶产业“多冠王”的产茶大省,去年产茶20.7万吨,产值首破300亿元,数据十分抢眼。

然而,繁花之下,一场深刻的产业分化正上演——名茶虽多,多数体量小,马太效应凸显。在最新的中国茶叶区域公用品牌价值榜单上,西湖龙井以84.35亿元“连任”榜首,但榜上的浙江名茶有超过七成屈居50名之外。

这一现状直指浙江茶产业面临的深层挑战:“小而美”如何走向“强而精”?

在这问题上,安吉白茶提供了突围样本——40年时间,深山小众茶种一跃成为全国“十强”选手,品牌价值超50亿元。这一成功搅动了浙江小众茶的一池春水。

近年,浙江十大名茶中的“小兄弟”望海茶野心渐露,从“国资”战略入局到创新茶品研发,从新茶饮赛道布局到全产业链升级,让业界对下一个“安吉白茶”充满期待。

春茶采摘。(宁海县委宣传部 供图)

小众茶的“反脆弱”密码

金山六路7号,宁波望海茶业发展有限公司评茶中心。

这幢略显朴素的灰色建筑是宁海2.1万名茶农最熟悉不过的地标。每年谷雨前后,这里便会开出“考场”,每天乌压压挤满前来“赶考”的茶农。

陈潇榆是常客。这位六旬茶农,在700亩茶山上一干就是四十多年,种茶、制茶,技术没得说,可每次“面试”,他都不自觉紧一紧背上鼓胀的茶袋:“较关紧张!”

在几十个一字排开的玻璃杯前,每一片茶叶都要经历严苛的“五维审判”:香气要清幽持久,颜色要翠绿鲜活,汤色要明亮清澈,口味要醇厚回甘,形状要匀整优美,五个指标,缺一不可。

“现场出结果,选中的留下,没选中的拎回家。”陈潇榆说。有几次,“考官”指出他的茶叶太黄,他连夜再赶制一批,第二天早早送去。就这样,去年43次参考,4500斤茶叶选中700斤,入选率15%。

炒制望海茶。(宁海县委宣传部 供图)

陈潇榆的手机相册存着这43张评茶记录表,上面标注了笔记:火候过猛、萎凋不足……在他看来,每一次淘汰都不是终点,是通往精益求精的起点。今年,当这位老茶农兴奋地展示“一周内三次入选”的新战绩时,窥见的不仅是个体的精进,更是一个县域茶产业锻造品质共同体的新路径。

而这般举全县茶农之力筛选出来的茶叶,交由宁波望海茶业发展有限公司以溢价15%到20%收购,统一加工,运营品牌,制成招牌“望海1号”。

这一商业模式颇具深意。

作为“考官”,“望海茶公司”是一家成立于2000年的国资公司,公司技术总监钟鹏建形容是严格的“伯乐”。

“国资入局,分散在186个自然村的2.3万亩茶山得以纳入统一质量管控体系,化零为整拼市场,共享品牌红利。”钟鹏建说,这解决了诸多小众名茶“质量下滑、市场散乱”的共性问题,今年,望海茶甚至卖出每斤3600元的高价,去年宁海茶叶总产值近3亿元,其中近七成产值来自望海1号。

春茶采摘。(宁海县委宣传部 供图)

观察中国茶产业的进阶路径,政府介入是常见模版,福鼎白茶“重金营销”,安吉白茶也有“补贴驱动”,望海茶的创新在于构建可持续的“品质-溢价”正循环——政府以专业服务撬动市场,茶农持续精进来兑换品牌红利。

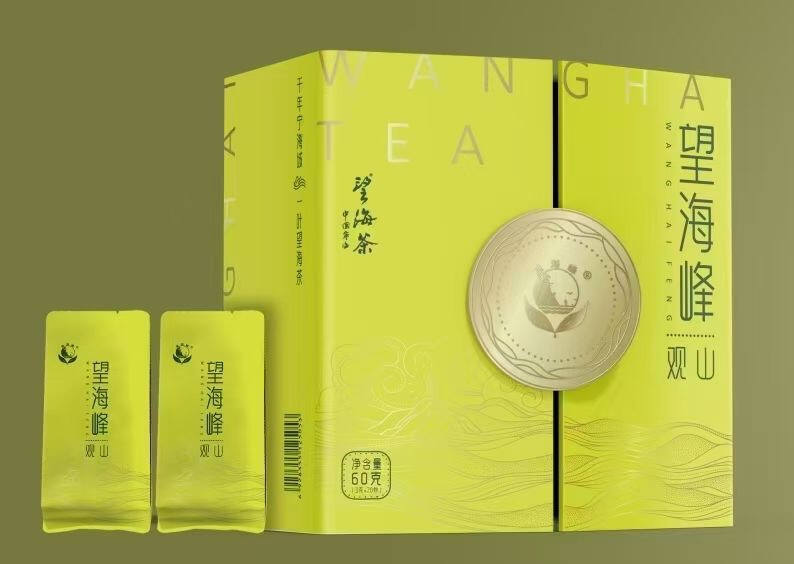

这种“授人以渔”的产业治理智慧,在半年前成立的宁海县农业发展集团“望海峰”新品牌中,得到延展,新品牌正尝试从种植到消费全产业链的现代品牌运营。

茶叶的“第六产业”实验

新桥路187号,茗园茶馆。

乍看之下,与普通茶馆无异,可凑近,那些嵌在墙上的褐色砖块格外引人注目——它不是用来喝的砖茶,而是会“呼吸”的茶砖建材。

“这些茶砖的甲醛吸附率高达82%!”66岁的宁波赤岩峰茶业有限公司创始人葛明星轻抚墙面,颇为自豪。2015年,这位自称“茶界木匠”的创业者,在改造自家茶厂时,偶然发现,茶叶仓库里存放两年的陈茶竟能消除新茶的渥堆味。“那刻,我一机灵:能不能让茶叶跳出茶杯?”

五峰茶园。(宁海县委宣传部 供图)

葛明星用了整整六年时间、突破十余项专利,将茶叶从“杯中物”变成“墙上客”。“茶砖有两种,一种既可以贴在墙上装饰,也能陈化后泡着喝;另一种含有不少粗茶梗,纯粹用于装饰和净化空气用。”

葛明星的实践看得见茶叶价值的拓维。一直以来,以宁海为代表的中国茶产区,生产模式以春茶嫩芽为主,大量粗茶、夏秋茶弃采率高达67%,这种结构性浪费源于价值思维的固化。而仔细端详葛明星的“茶砖”,它们由茶梗嫩梢或三叶以上的茶叶精心制成,原料都是曾被弃置一旁的茶树修剪枝或下脚料,如今每一吨这样的废料能转化为价值12万元的茶砖建材。

一个多月后,这块宁海茶砖还将走出宁海,亮相北京国际建材展,冲刺海外市场,也瞭望向产业更远的未来。

据网上公开数据,我国茶叶深加工的原料消耗量仅占总产量的6%至7%,而国际上部分茶叶利用率已超过40%。“可以说,我们每片叶子都藏着尚未释放的百亿级产业势能。”葛明星算过一笔账:把夏秋茶利用率提升到70%,宁海茶农年收入就能增加3亿元,倘若连修剪下的枝条都能卖8元一公斤,茶农的修剪频次都会变高。

茶基地。(宁海县委宣传部 供图)

如今,升维实验已在宁海燎原。在涨坑村,村民正通过茶叶酒专利构建“茶渣酿酒-酒糟还田”的循环体系;在太阳山茶场,38种茶衍生品从茶皂素沐浴露到茶氨酸助眠香薰,构建出沉浸式消费场景……

这些实践串联起一二三产走向“第六产业”的雏形,茶叶也完成“农产品”到“生物资源”的全价利用和价值倍增。那么,曾被丢弃的茶梗、老叶,或许正是打开全国万亿级生物经济宝库的密钥。

从“原产地”再出发

外环东路8号,首个望海茶新茶饮品牌旗舰店“又喝那茶”。

这位全国茶饮市场的“新玩家”,即将在今年5月正式入局,眼下,它正紧锣密鼓地装修中。

透过施工围挡,望向350平方米的空间,仿佛看见微缩版的“宁海印象”。

一楼显眼处,崭新的制茶设备已就位,制作流程全透明,“现萃现饮”新鲜感扑面而来。店内海报主打“霞客茶”、“福茶”等六款茶,均与宁海地域文化紧密相连。“霞客茶”触发徐霞客宁海开游的故事,“福茶”配上十里红妆手作茶点、泥金彩漆联名茶器等,营造出望海茶独有的茶韵。

望海峰茶叶。(宁海县委宣传部 供图)

沿着楼梯向上,是开放式的“茶饮实验试”。“调味师在这调试我们与浙江大学茶学院共同开发的新品——东山的桃子、力洋的橙子融入望海茶香,碰撞出意想不到的味蕾惊喜。消费者可观摩研发过程,更能参与定制专属茶叶……”宁海县农业发展集团副总经理胡伟峰越说越兴奋。

在胡伟峰铺开的这张蓝图中,一杯简单茶饮转化为生活方式的入口,这背后是对原产地瓶颈的深刻反思与战略性突围。

望海茶种植面积仅5.4万亩,不足杭州龙井的十分之一,安吉白茶的四分之一,且受限于特殊的自然禀赋,规模难再扩。在产量难以破壁的情况下,推出生活方式的品牌运营,无疑是明智之举。

一方面全国原叶市场竞争已白热化,一方面绿茶市场占有率连年下滑,“90后”消费者中传统原叶茶饮者占比不足15%,那么一杯望海茶,作为文化符号输出连接的便是无穷尽的空间和人群。

放眼全国市场,茶颜悦色以“中式美学”立足,在全国布局560家门店,年产值达5亿;霸王茶姬凭“国风出海”制胜,门店突破4092家,产值高达10亿;而望海茶则选择“在地化叙事”作为突破口,这是供应链效率与文化创新综合较量的全新赛道。据胡伟峰估算,这种模式可使原料运输损耗降低15%,产品溢价空间提升30%以上。

望海茶茶山。(宁海县委宣传部 供图)

这也印证专家的前沿观点——当茶产业进入“空间价值>种植面积”的新周期,1平方米体验空间的经济密度,相当于30亩传统茶园。“这意味着,通过提升品牌价值和文化内涵,望海茶可以摆脱对种植面积的依赖,实现更高的经济效益。”胡伟峰说道。

而从“田间地头”到“城市客厅”的延伸,不仅是经济效益的提升,更是文化传播的创新尝试。

“我们的愿景是‘喝一杯茶,游一座城’。”胡伟峰这样描述品牌规划。未来,望海茶计划通过“城市限定款”等形式,实现品牌与不同城市的创意连接。“我们不仅要做好一杯茶,更要讲好一个关于中国茶文化当代转化的好故事。”