松阳:乡村长出“艺术” 村民成为主角

浙江在线4月22日讯(通讯员 吴怡 翁恺科)4月19日,“未织之境”·三都乡艺术助推乡村振兴活动暨“织”美术馆首展活动在浙江省松阳县三都乡松庄村举行。活动创新“艺术家+村民”共创模式,吸引了国内外知名艺术家、非遗传承人等百余位嘉宾,见证传统村落与当代艺术的深度交融。

艺术家成为“新村民”

“织”美术馆首展的主题为“未织之境”,展出了8位国内外艺术家与当地村民共创的13件作品,涵盖竹编、棕编、畲族彩带等非遗技艺,融合了装置、摄影、综合材料等当代表现形式。尽管呈现形式有所不同,但作品灵感、取材都源于当地。《等青雨》是装置艺术家陶佳丽的作品,她从村民家中的竹蒸笼中获得灵感,采用重复聚合的方式让作品呈现不一样的美。意大利籍艺术家 Orlando Daga则采用在松庄村采集的箬叶来创作作品。

如今,在三都乡各个村子里,艺术家已经成为“新村民”,他们从村子的角角落落挖掘创作灵感,让生活变成艺术。目前,松阳县三都乡已有海内外艺术家近20人入驻,形成了传统村落艺术乡建连片发展聚落。

村民变身“艺术家”

活动现场,艺术家、非遗传承人邀请村民共同参与艺术共创与交流,利用麦秆、竹篾、棕榈叶等原生态材料,进行了一系列“共织”体验。“我编的竹篮居然可以是一个艺术品,我也是个艺术家了!”村民徐家美自豪满满地向记者展示自己作品。

在与艺术家创作互动中,村民不仅是助手,更是故事的讲授者、艺术的创作者。在松庄村的角角落落,村民的智慧随处可见,溪边的竹编小猫是村民编竹篾的手艺形成的,“村口的涂鸦”画作是村民用生活常用品拓印而成的……当乡土文化与现代艺术在松阳碰撞出激情的火花,村民就是这一缕火花的创造者和守护者。

传统民居“焕新生”

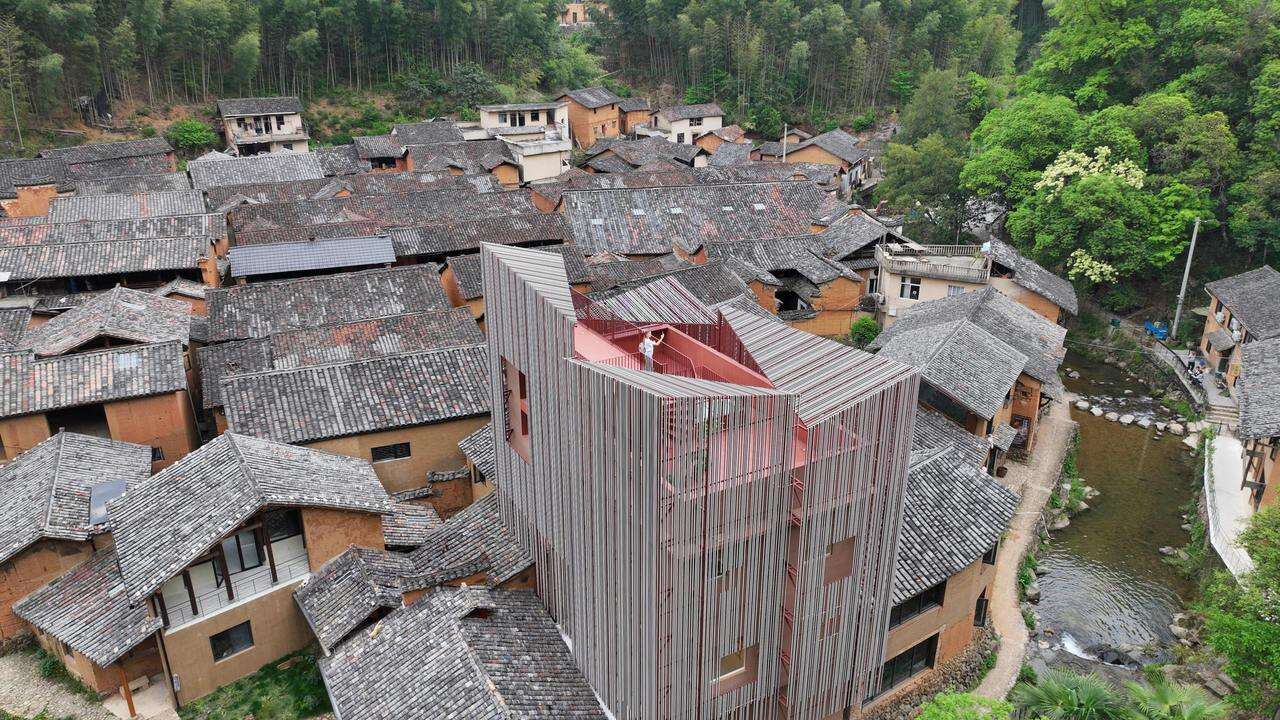

“织”美术馆是由村内一幢三层民居改造而成。建筑师借鉴传统布匹编织的原理为原本的建筑“织入”丝丝缕缕的“双色纱线”格栅,构筑出一个轻盈灵透的外立面,跳脱出传统的夯土房,又与整个村落和谐共生。说起“织”美术馆,丽水市文化特派员孙培最有发言权。

孙培,松庄村的“新村民”,也是松庄村的文化“耕种者”。她在活动现场分享了《编织松庄新生活》案例,讲述了她和村民们以织造技艺为切口,实施“山野共织”全球艺术家驻留计划,鼓励艺术家们走进松庄与村民共创作品的生动故事。“我想让织造成为松庄村独特的‘文化IP’,让村民真正感受到艺术给他们带来变化”,孙培对记者说。

古老村落“活起来”

松庄村的文化发展路径是松阳县传统村落活态传承发展的典型案例。近年来,松阳县积极探索传统村落的活态传承发展,创新实施了“拯救老屋行动”“艺术家入驻乡村计划”,建成了一系列乡村公共文化空间,吸引了大量艺术家、文创客走进乡村“培植”文化,让村民成为文化赋能的参与者,共享物质与精神共富。

着眼未来,松阳将系统推进传统村落活态传承机制改革,以文化特派员制度牵引推动优质文化资源直达基层,擦亮松庄织造、横坑竹艺、平田茶染等艺术乡建品牌,激活古老村落的文化内生动力,展现传统村落的美丽蝶变。